Inhaltsverzeichnis

Die Harnblase, lateinisch Vesica urinaria, ist ein muskuläres Hohlorgan und ein Teil der ableitenden Harnwege. Sie ist für den Abtransport des Urins von den Nieren bis zur äußeren Öffnung des Harntrakts verantwortlich. Zudem dient die Blase als Reservoir für den Urin, der zurückgehalten und kontrolliert gesteuert abgegeben werden kann.

Im folgenden Beitrag Wissenswertes zum Thema Harnblase und deren Funktion sowie zu häufigen Krankheiten und begleitenden Symptomen.

Inhaltsverzeichnis

Harnblase – Was ist die Harnblase?

Die Harnblase ist ein dehnbares, muskuläres Hohlorgan, das sich zentral im Bereich des kleinen Beckens befindet und den Urin, auch Harn genannt, sammelt und bis zur Entleerung über die Harnröhre zwischenspeichert.

Die Blase kann zwischen 500 und 1.000 Milliliter Urin, der von den Nieren über die beiden Harnleiter (Ureter) in die Harnblase gelangt, speichern und willentlich abgeben. Den Vorgang der kontrollierten gesteuerten Entleerung der Harnblase bezeichnet man dabei als Miktion. Gemeinsam mit der Harnröhre (Urethra) bildet die Harnblase den unteren Harntrakt.

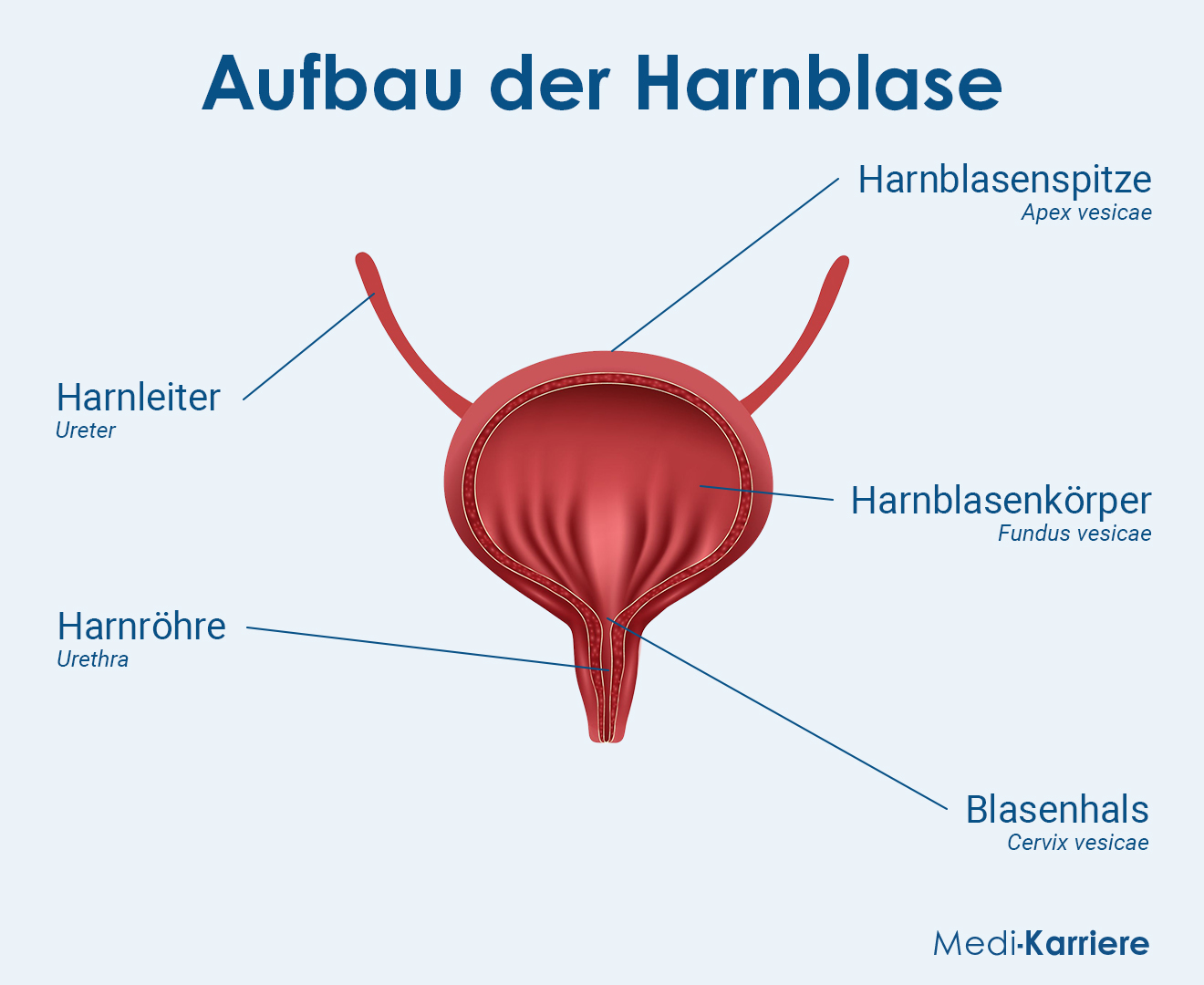

Harnblase – Aufbau

Die Harnblase liegt extra- bzw. präperitoneal, das heißt außerhalb der Bauchhöhle, im kleinen Becken hinter der Symphyse (Schambeinfuge) – die Symphyse ist die Verbindung zwischen dem linken und rechten Schambein (Os pubis).

Der untere Pol der Harnblase befindet sich dabei auf Höhe des Unterrandes der Symphyse. Der obere Pol liegt, je nachdem wie sehr die Blase mit Urin gefüllt ist, zwischen dem Oberrand der Symphyse bis zur Bauchnabelhöhe.

Die Blase weist eine kugelförmige Form auf und lässt sich in die folgenden vier Abschnitte gliedern:

- Harnblasenspitze (Apex vesicae)

- Harnblasenkörper (Corpus vesicae): entspricht dem Hauptanteil der Harnblase

- Blasengrund (Fundus vesicae): unterer Teil der Harnblase mit Harnblasendreieck (Trigonum vesicae), einem faltenfreien, dreieckigen Schleimhautareal – in diesem Bereich treten die Harnleiter (Ureter) durch die Muskelwand

- Blasenhals (Cervix vesicae): enger, unterer Übergang in die Harnröhre (Urethra)

Ventral, das heißt zur Bauchwand hin gelegen, befindet sich das Spatium retropubicum, das lockeres Bindegewebe enthält und als Gleitlager bzw. Verschiebeschicht für die entsprechenden Füllungszustände der Harnblase dient.

Nach abdominal, sprich den Bauchraum betreffend, hat die Harnblase Kontakt zu Dünndarm und Colon sigmoideum (Sigma/s-förmig verlaufendes Colon).

Beim Mann geht der Harnblasenhals breitflächig in die Prostata (Vorsteherdrüse) über und dorsal, sprich an der Rückseite gelegen, besteht eine Nachbarschaft zum Rektum mit Proust-Raum (= tiefster Punkt der Bauchhöhle beim Mann zwischen Rektum und Harnblase), zu den Ampullen der Samenleiter (Ductus deferens) sowie zu den Samenbläschen und den Harnleitern.

Bei der Frau liegen das Harnblasendreieck (Trigonum vesicae) und der Harnblasenhals der Vagina an. Dorsal befindet sich hier die Gebärmutter (Uterus).

Harnröhre

Auf die Harnblase folgt die Harnröhre, lateinisch Urethra. Die Harnröhre ist ein röhrenförmiges Hohlorgan, welches die Harnblase mit der „Außenwelt“ verbindet und den Urin von der Blase nach außen transportiert.

Beim Mann verläuft die Harnröhre im Penis und weist eine Länge von ungefähr 20 Zentimetern auf, während die Harnröhre bei der Frau mit ungefähr 3 bis 5 Zentimetern kürzer ist. Neben der Ableitung des Harns erfüllt die Harnröhre beim Mann dabei zusätzlich die Aufgabe des Spermientransports während der Ejakulation.

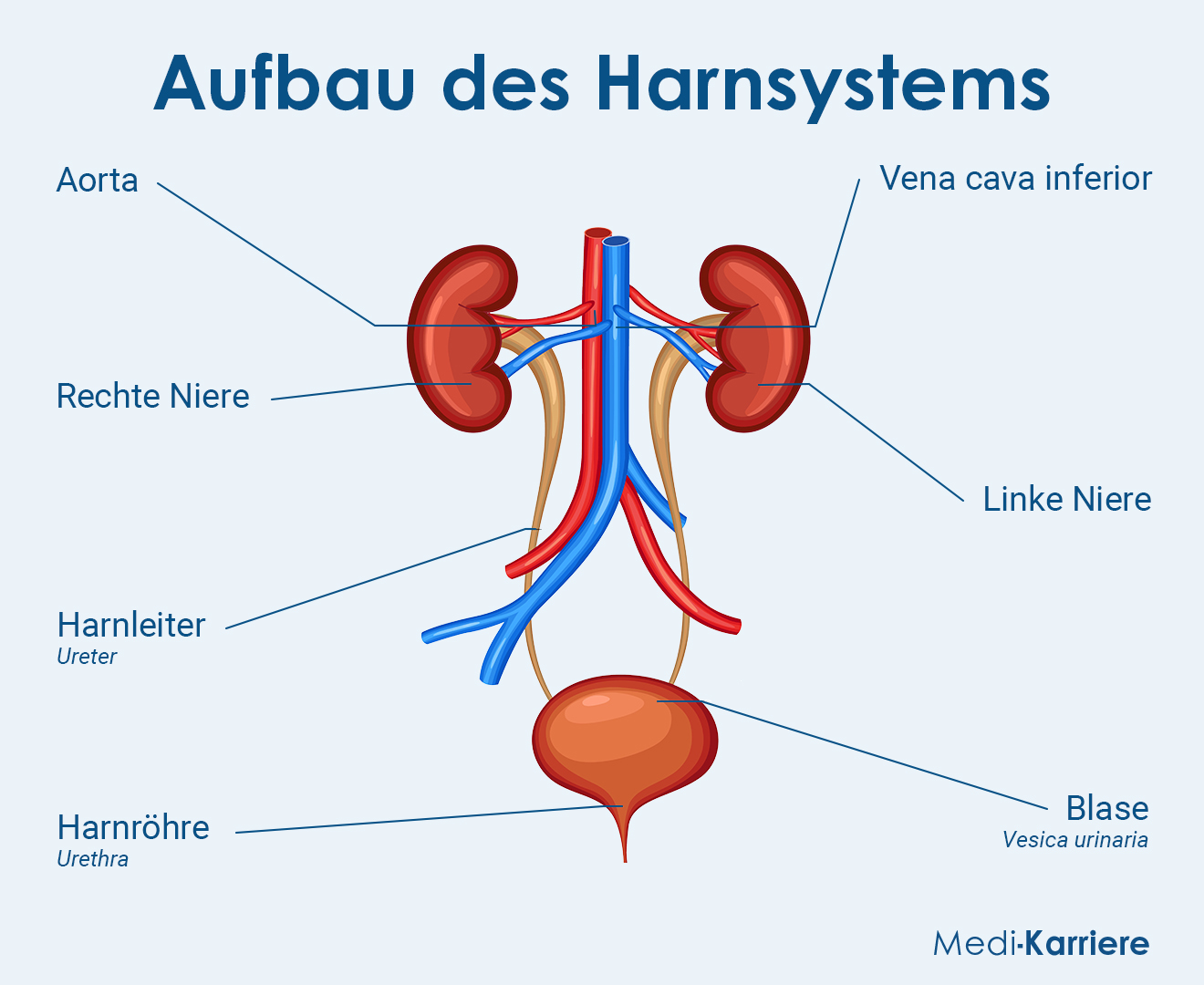

Weitere Organe des Harnsystems

Neben der Harnblase und der Harnröhre gehören auch die Niere (Ren) und die Harnleiter (Ureter) zu den Organen des Harnsystems.

Harnsystem mit Harnwegen im menschlichen Körper

Blutversorgung

Die arterielle Gefäßversorgung der Harnblase erfolgt aus der Arteria vesicalis superior (obere Blasenarterie), einem Gefäßast der Arteria umbilicalis (Nabelarterie) und der Arteria vesicalis inferior (untere Blasenarterie), welche aus der Arteria iliaca interna (innere Darmbeinarterie) entspringt.

Darüber hinaus können weitere kleinere Arterien aus der Arteria rectalis media und der Arteria pudenda interna die Harnblase zusätzlich arteriell versorgen.

Der venöse Abfluss aus der Harnblasenwand wird über den Plexus venosus vesicalis (Blasenvenengeflecht), der in die Vena iliaca interna (innere Darmbeinarterie) über die Vena iliaca communis (gemeinsame Darmbeinarterie) in die Vena cava inferior (untere Hohlvene) abfließt, gewährleistet.

Über den Plexus venosus vertebralis (Venenplexus der Wirbelsäule) fließt das venöse Blut aus der Harnblasenwand in die Vena lumbalis ascendentes und daraufhin über die Vena azygos/hemiazygos in die Vena cava superior (obere Hohlvene).

Innervation

Die nervale Innervation der Harnblase erfolgt aus den Ästen des Sympathikus aus den Segmenten Th12 bis L2 (= zwölftes Segment des thorakalen Abschnitts des Rückenmarks bis zweites Segment im lumbalen Abschnitt des Rückenmarks) und von den Fasern des Parasympathikus aus den Segmenten S2 bis S4 (= zweites bis viertes Segment im sakralen Abschnitt des Rückenmarks). In der Blasenwand bilden die Fasern einen eigenen Nervenplexus, der als Plexus vesicalis bezeichnet wird.

Histologischer Aufbau

Der Wandaufbau der Harnblase besteht aus den folgenden drei Schichten:

- Tunica mucosa (Schleimhaut): Die Tunica mucosa besteht aus einem Übergangsepithel, im medizinischen Sprachgebrauch Urothel genannt. Das Urothel besitzt variable Epithelhöhen, die je nach Füllungszustand der ableitenden Harnwege variieren können. Der Großteil der Schleimhaut der ableitenden Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, oberer Abschnitt der Harnröhre) entspricht einem Übergangsepithel.

- Tunica muscularis: Die Tunica muscularis der Harnblase besteht aus glatter Muskulatur. Der Musculus detrusor vesicae ist der sogenannte „Blasenentleerer“, der aus drei Schichten glatter Muskulatur mit spiralförmigem Verlauf besteht. Der Musculus sphincter vesicae internus ist der sogenannte „Blasenschließmuskel“.

- Tunica adventitia bzw. Tunica serosa: Die äußerste Wandschicht ist die Tunica adventitia als umgebendes Bindegewebe. An der Harnblasenspitze (Apex vesicae) wird die Harnblase von einer Tunica serosa ausgekleidet, die Teil des Bauchfells ist.

Harnblase – Funktion

Die Funktion der Harnblase ist die Harnspeicherung und -ableitung. Bis zu einem gewissen Maß ist die Harnblase als muskuläres Hohlorgan dabei dehnbar und kann, abhängig von der Körpergröße, bis zu 1.000 Milliliter Urin speichern.

Die Fähigkeit, den Harn zurückzuhalten, damit nicht permanent Wasser gelassen werden muss, bezeichnet man auch als Kontinenz. Mit einer Anspannung des Musculus sphincter urethrae externus, dem willkürlichen Blasenschließmuskel, auch „Externus“ genannt, gelingt es, die Entleerung der Blase bis zu einem bestimmten Füllvolumen zu unterdrücken.

Sofern sich die Blase mit Urin füllt und dementsprechend dehnt, nehmen Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand die Wandspannung wahr – ein Signal wird an das Gehirn weitergeleitet, sodass Harndrang verspürt wird.

Damit Kontinenzerhaltung und Blasenentleerung (Miktion) gelingen sind das koordinierte Zusammenspiel aus Anspannung (Kontraktion) und Entspannung (Relaxation) der beteiligten Muskeln mit den Anteilen des Beckenbodens (anatomischer Halteapparat) entscheidend. Bei der Blasenentleerung kommt es reflektorisch zur Kontraktion des Musculus detrusor vesicae, wodurch sich der Blaseninnendruck erhöht.

Darüber hinaus zieht sich auch die Muskulatur des Harnblasendreiecks (Trigonum vesicae) zusammen, was zum Verschluss der Harnleiteröffnungen führt, damit kein Harn aus der Harnblase zurück in die Harnleiter (Ureter) gelangen kann.

Gleichzeitig entspannen sich die Schließmuskeln, Musculus detrusor vesicae und Musculus sphincter vesicae internus (Relaxation), sodass der Urin über die Harnröhre ausgeschieden werden kann.

Wird der Musculus sphincter urethrae externus willentlich entspannt, setzt die Miktion ein. Diese kann durch das Anspannen der Bauchmuskulatur beschleunigt werden, da sich hierdurch der Druck in der Harnblase erhöht.

Harnblase – Krankheiten

Die Harnblase ist ein komplexes Organ, dessen koordiniertes Zusammenspiel aus An- und Entspannung der verschiedenen Muskelstrukturen funktionieren muss, damit die Steuerungsmechanismen im Hinblick auf Kontinenz und Miktion gelingen.

Eine mögliche Erkrankung der Blase ist die Harninkontinenz, die noch einmal in Belastungs- bzw. Stressinkontinenz, Drang- und Mischinkontinenz unterteilt werden kann.

Unter Belastungs- bzw. Stressinkontinenz wird dabei der Harnverlust bei körperlicher Anstrengung, Husten, Lachen, oder Niesen verstanden. Insbesondere das weibliche Geschlecht ist betroffen, da vaginale Entbindungen ein Risikofaktor hierfür darstellen.

Die Dranginkontinenz ist die häufigste Form der Inkontinenz und beschreibt den unwillkürlichen Urinverlust in Kombination mit gleichzeitigem oder plötzlichem Harndrangempfinden (imperativer Harndrang).

Bei der Mischinkontinenz hingegen liegt eine Kombination aus Belastungs-/Stressinkontinenz und Dranginkontinenz vor.

Weiterhin können folgende beispielhafte Erkrankungen der Harnblase und die dazugehörigen Symptome auftreten:

- Dauerhafter Harndrang durch Vergrößerung der Prostata bei Männern im höheren Alter

- Blasenentzündungen (Zystitis): Fortgeleitete Harnwegsinfekte (durch Bakterien, die über die Harnröhre in die Harnblase einwandern) verursachen Schmerzen beim Wasserlassen und sind von ständigem Harndrang begleitet. Insbesondere Frauen sind betroffen

- Blasensteine: Blasensteine sind feste Konkremente in der Harnblase, die den Abfluss des Urins aus der Blase behindern können.

- Blasenentleerungsstörungen/ akuter Harnverhalt als häufigster urologischer Notfall: Bei einem akuten Harnverhalt kann die gefüllte Harnblase nicht mehr spontan entleert werden. Betroffene haben ein unangenehmes Druckgefühl bis hin zu stärksten Schmerzen im Unterbauch. Die Ursachen hierfür sind vielfältig (zum Beispiel gutartige Prostatavergrößerung, Blasensteine, Tumore, Verletzungen der Harnröhre).

- Blasenkrebs: Verschiedene Noxen (Teerprodukte, Arzneimittel, Zigarettenkonsum) und chronische Entzündungen können Blasenkrebs (Urothelkarzinom) verursachen. Hauptsymptom bei Blasenkrebs (Urothelkarzinom) ist sichtbares Blut.

- Thieme, Harnblase, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 08.02.2023)

- Urologiehandbuch.de, Anatomie der Harnblase, https://www.urologielehrbuch.de/... (Abrufdatum: 08.02.2023)

- Meoclinic, Erkrankungen der Harnblase, https://www.meoclinic.de/... (Abrufdatum: 08.02.2023)

- Urologie Missioklinik, Akuter Harnverhalt, https://urologie.missioklinik.de/... (Abrufdatum: 08.02.2023)

- Amboss, Harnblase, https://www.amboss.com/... (Abrufdatum: 08.02.2023)

- Thieme, Harnsystem, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 24.03.2023)