Inhaltsverzeichnis

Die Harnwege leiten den in der Niere produzierten Endharn ab, sodass er ausgeschieden werden kann. Der Verlauf der zugehörigen Strukturen unterscheidet sich dabei teilweise zwischen beiden biologischen Geschlechtern. Diese Aspekte sind Thema des nachfolgenden Artikels. Weiterhin gibt er Aufschluss darüber, welche Körperstrukturen grundlegend zu den Harnwegen zählen und wie sie im klinischen Alltag auffällig werden können.

Inhaltsverzeichnis

Harnwege – Definition

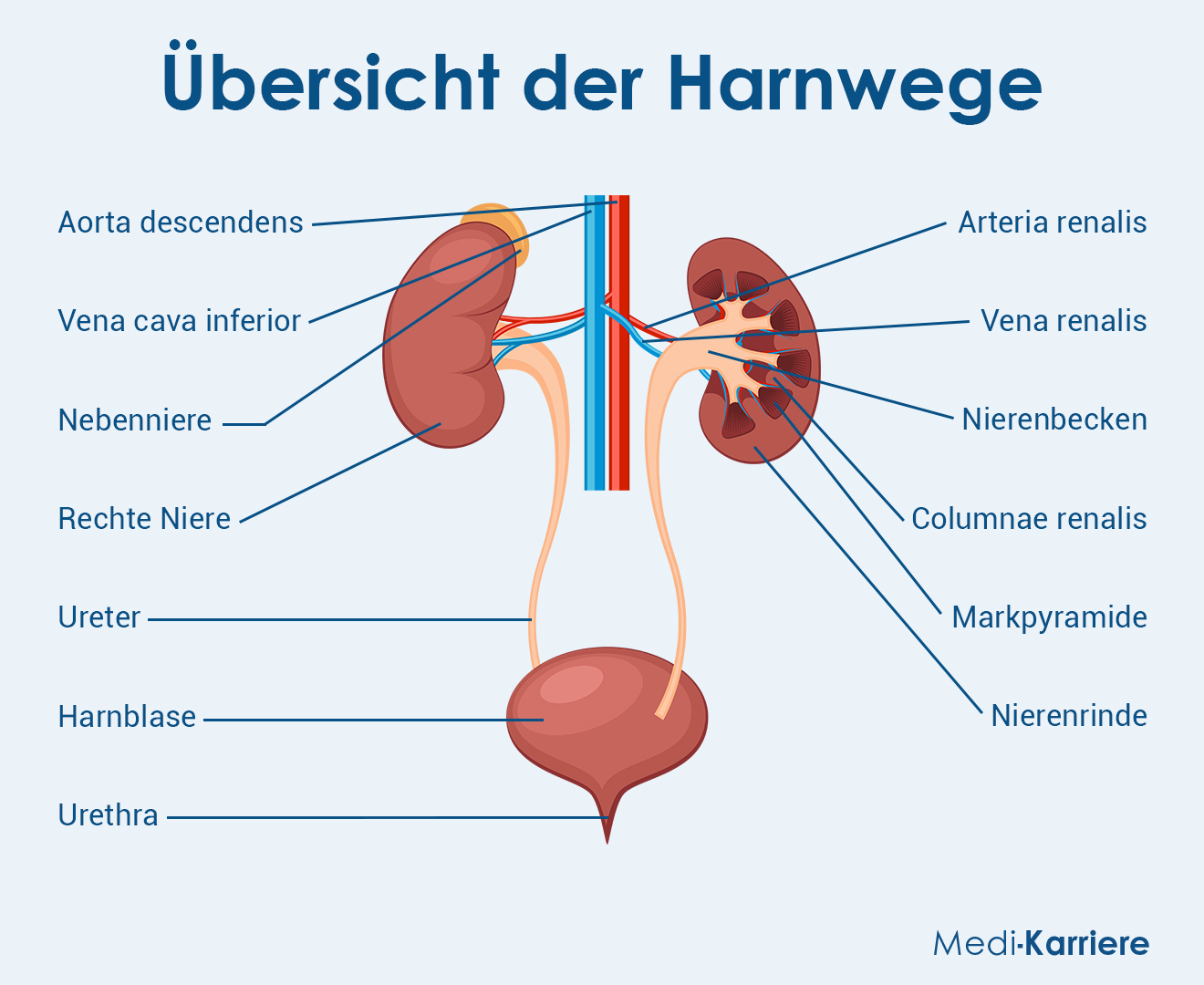

Harnwege gelten als Sammelbezeichnung für alle anatomischen Strukturen, die den Urin sammeln, ihn anschließend zwischenspeichern und schlussendlich aus dem Körper leiten. Dabei handelt es sich um Hohlorgane, welche mit Urothel ausgekleidet sind. Das Urothel ist ein spezifisches Epithel, das sich bei Belastung ausdehnen kann.

Die Nieren produzieren ein Ausscheidungsprodukt, den Urin. Der Vorgang basiert auf der sogenannten Diurese, bei dem der Primärharn zunächst aus dem Blut abgepresst und anschließend nach komplexen Resorptionsvorgängen konzentriert wird. Urin dient der Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten, etwa Harnsäure oder Harnstoff sowie der Ausscheidung von überflüssigem Wasser.Was ist der Urin?

Harnwege – Einteilung

Die Harnwege leiten den Urin nach seiner Produktion nach außen ab. Aufgrund dieser Funktion bezeichnet man sie auch als ableitende Harnwege. Gleichzeit kann man die Unterteilung in einen oberen Harntrakt und einen unteren Harntrakt vornehmen. Diese Einteilung hat vorwiegend klinischen Nutzen, da je nach Betroffenheit die Komplikationen von Infekten und anderen Krankheiten steigen können.

Zum oberen Harntrakt zählen folgende Strukturen:

- Nierenkelche

- Nierenbecken

- Harnleiter (Ureter)

Der untere Harntrakt wird von diesen Strukturen gebildet:

Harnwege – Anatomie und Funktion der Abschnitte

Die einzelnen Bestandteile der Harnwege tragen spezifische anatomische Merkmale, die auch für die unterschiedlichen Funktionen wichtig sind. Die nachfolgenden Abschnitte betrachten die Anatomie der jeweiligen Organe grundlegend.

Nierenkelche und Nierenbecken

Die Nierenkelche und das Nierenbecken bilden gemeinsam das Nierenbeckenkelchsystem. Dieses fängt den Harn von den Markpyramiden aus und leitet ihn nach unten (kaudal) zum Ureter. Man kann dabei drei Anteile unterscheiden: die kleinen Nierenkelche, die Hauptkelche und das Nierenbecken.

Die kleinen Nierenkelche (Calices renales minores) stellen die erste Station dar. Sie fangen den Harn der Markpyramiden, die sich im Nierenmark befinden, auf und verhindern so, dass der Urin in das umliegende Nierengewebe (Nierenparenchym) gelangt. Die Hauptkelche (Calices renales majores) bilden anschließend die Verbindung zum Nierenbecken (Pelvis renalis). Dieses leitet den Urin zum Harnleiter weiter.

Mikroanatomisch betrachtet handelt es sich bei den Nierenkelchen um ein Hohlraumsystem, das sich im Inneren der Niere befindet. Dieses System empfängt über die Harnporen an der Spitze der Nierenpapille kontinuierlich tropfend den Sekundärharn. Die kleinen Nierenkelche umschließen bis zu drei Nierenpapillen von den zehn maximalen in einer Niere. Metaphorisch kann man sich die Lage ähnlich wie ein Ei in einem Eierbecher vorstellen. Die Nierenpapille ist das Ei, während der Nierenkelch es als Eierbecher umhüllt.

Das Hohlraumsystem der kleinen Nierenkelche vereinigt sich im Verlauf zu zwei Hauptkelchen, die sich wiederum zum Nierenbecken zusammenschließen. Dieses verengt sich zunehmend und endet im Harnleiter.

Harnleiter

Der Harnleiter reicht mit seiner Länge von etwa 30 Zentimetern vom Nierenbecken zur Harnblase. Im Durchmesser erreicht er circa einen halben Zentimeter Breite. Anatomisch kann man ihn abhängig von seiner Lage in drei Abschnitte unterteilen, die Pars abdominalis, Pars pelvica und Pars intramuralis.

Die Pars abdominalis verläuft vom Nierenbecken bogenförmig Richtung kaudal bis zur Linea terminalis am Becken. Dort beginnt die Pars pelvica, welche bis zur Mündung in die hintere Harnblasenwand zieht. In den Muskelschichten der Harnblase verläuft die Pars intramuralis.

Klinisch bevorzugt man eine organabhängige Einteilung, die sich an der Lage zur Niere, zum Beckenbereich und zur Harnblase orientiert. Deshalb kann man dort ein renales, lumbales und vesikales Uretersegment unterscheiden.

Ausgehend vom Nierenhilum in Höhe des ersten oder zweiten Lendenwirbelkörpers tritt der Harnleiter dorsal der Arteria renalis und Vena renalis aus der Niere aus. Anschließend verläuft er medio-kaudal durch das Spatium retroperiotoneale auf der Faszie des Musculus psoas major entlang und durchzieht mit seinem Pars intramuralis schrägt die Muskelschichten der Harnblase. Er mündet zum Schluss dorsal in die Harnblase und bildet mit seinen Eintrittstellen die oberen Punkte der Trigonum vesicae.

Während seinem Verlauf entstehen durch die anatomische Positionierung drei Engstellen:

- Abgang aus dem Nierenbecken durch Austritt im 90-Grad-Winkel

- Überkreuzung der Arteria und Vena iliaca communis

- Verlauf in der Harnblasenwand

- eventuell noch die Unterkreuzung der Arteria und Vena testicularis beziehungsweise ovarica

Die Engstellen sind klinisch relevant bei Harnsteinen, die dort leichter hängen bleiben können und Harnleiterkoliken verursachen.

Harnblase

Die Harnblase sitzt zentral im kleinen Becken und kann den Harn sowohl weiterleiten als auch zwischenspeichern. Je nach Füllung enthält sie ein Volumen von 500 bis 1.000 Millilitern. Man kann vier Abschnitte unterscheiden:

- Harnblasenspitze (Apex vesicae): Sie umfasst den ventralen und kranialen Anteil der Harnblase.

- Harnblasenkörper (Corpus vesicae): Er bildet den Hauptanteil der Blase.

- Blasengrund (Fundus vesicae): Der kaudale Anteil enthält das Trigonum vesicae.

- Blasenhals (Cervix vesicae): Hier geht die Blase in die Harnröhre über.

Im Inneren wirft die Harnblase Schleimhautfalten auf, die bei zunehmender Füllung verstreichen.

Harnröhre

Die Harnröhre dient neben der Ableitung des Urins zusätzlich dem Transport der Spermien beim Mann. Ein zweiter geschlechtsspezifischer Unterschied ist die Länge der Urethra. Bei der Frau ist sie mit etwa fünf Zentimetern deutlich kürzer als beim Mann. Hier kann sie eine Länge von etwa 20 Zentimetern annehmen. Das begünstigt die Entstehung von Infektionen der Harnblase und des Nierenbeckens.

Bei der Frau unterscheidet man zwei Harnröhrenabschnitte, die Pars intramuralis urethra, welche sehr kurz innerhalb der Harnblasenwand verläuft, und die Pars membranacea urethra. Dabei handelt es sich um den im subperitonealen Bindegewebe liegenden Abschnitt. Dieser ist etwa zwei Zentimeter lang und enthält die Mündungen der Glandulae urethrales (Harnröhrendrüsen). Die Urethra endet im Vestibulum vaginae zwischen der Klitoris und der Vagina.

Die Harnröhre des Mannes ist aufgrund ihrer Länge und des Verlaufs durch den Penis in vier Abschnitte gegliedert. Sie beginnt ebenfalls mit der Pars intramuralis urethra in der Harnblasenwand. Daran schließt sich die Pars prostatica urethrae an, die den Verlauf innerhalb der Prostata beschreibt. In diesen Abschnitt münden die Ausführungsgänge der Prostata und der Ductus ejaculatorii, welche das Ejakulat enthalten. Es folgt die Pars membranacea urethrae, ebenfalls im subperitonealen Bindegewebe. Die Pars spongiosa urethrae bildet den Abschluss. Sie verläuft im Corpus spongiosum des Penis und tritt schließlich schlitzförmig an der Glans penis aus.

Ähnlich wie beim Harnleiter unterliegt die männliche Harnröhre drei Engstellen:

- Verlauf in der Harnblasenwand

- Durchtritt durch den Beckenboden

- Ausstrittstelle durch das Ostium urethrae externum

Zusätzlich ist sie an drei Stellen erweitert:

- Pars prostatica

- Ampulla urethrae, der Übergang in den Bulbus penis

- Fossa navicularis, die Aufweitung an der Glans penis.

Durch den Verlauf der männlichen Harnröhre gestaltet sich das Legen eines Blasenkatheters beim Mann etwas schwieriger als bei der Frau.

Harnwege – Klinik

Entlang der Harnwege können sich Entzündungen, Tumore oder Konkremente (Harnsteine) bilden. Harnsteine bilden sich durch die typische Ernährung in wohlhabenden Ländern. Sie verursacht die vermehrte Ausscheidung von Calcium, Harnsäure und Oxalat, sodass sich vergleichsweise häufiger Harnsteine bilden. Das Krankheitsbild, Urolithiasis, äußert sich in sehr schmerzhaften Koliken. Symptomatisch fällt im Urin auch eine Hämaturie auf, die Ausscheidung von Blut. Es erfolgt bei dieser Erkrankung zunächst eine symptomatische Therapie mit Schmerzmitteln und Spasmolytika. Weiterführend steht die Verhinderung einer Wiederkehr von Harnsteinen im Mittelpunkt. Hierzu sollte auf eine ausgewogene Ernährung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Meistens löst sich der Stein von selbst und wird nach außen abgetragen. Ist dies nicht der Fall, so muss er interventionell therapiert werden.

Harnwegsinfektionen

Harnwegsinfektionen aller Art gehören mit zu den häufigsten Krankheitsbildern, vor allem eine Entzündung der Harnblase. Besonders Frauen sind durch die Nähe des Anus am Harnröhrenausgang und durch die Kürze der Harnröhre anfällig für Infektionen.

Man unterscheidet Harnwegsinfektionen zum einen nach ihrer Organbeteiligung. Sind die oberen Harnwege betroffen, spricht man von einer Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung). Beim unteren Harntrakt unterscheidet man die Urozystitis, die Entzündung der Harnblase, von der Urethritis, einer Entzündung der Harnröhre. Außerdem kann man HWIs anhand ihrer Dringlichkeit für eine Therapie einteilen. Dann unterscheidet man unkomplizierte Infektionen von komplizierten und rezidivierenden Infektionen.

Verursacher der Harnwegsinfekte sind in den meisten Fällen gramnegative Bakterien, wie E. coli oder Klebsiellen. Enterokokken und Staphylokokken spielen ebenfalls eine Rolle. Sie gehören alle zu den Bakterien der Darmflora, die damit als Hauptursache gilt. Therapeutisch ist eine alleinige symptomatische Therapie, etwa durch eine erhöhte Trinkmenge und dadurch vermehrtes Wasserlassen und “Ausspülen” der Bakterien möglich. Sinnvoll ist in den meisten Fällen jedoch der überlegte Einsatz von Antibiotika. Diese dürfen jedoch nicht unkritisch eingesetzt werden, da sich sonst schnell Resistenzen entwickeln. Asymptomatische Erkrankungen werden deshalb symptomatisch therapiert, mit der Ausnahme bei Schwangerschaft. Für diesen und weitere Fälle existieren Antibiotikaempfehlungen, die teilweise je nach Resistenzlage regionale Unterschiede aufweisen.

Fehlbildungen der Harnwege

Durch Störungen der embryonalen Genese können sich im Bereich der Harnwege Fehlbildungen entwickeln. Diese können auch vererbt werden oder spontan entstehen. Liegt eine Doppelniere vor, also eine Niere mit zwei Nierenbeckenkelchsystemen, kann auch der Ureter pathologisch verändert sein. Von einem Ureter fissus spricht man, wenn zwei Harnleiter, aber nur ein Harnleitereingang in die Harnblase vorliegen, da sich die beiden vor Eintritt in die Harnblase vereinigen. Der Ureter duplex beschreibt das Vorhandensein von zwei Harnleitern und zwei Ostien beim Eintritt in die Harnblase. Als drittes Vorkommen kann man einen Pelvis bifidus unterscheiden. Dieser beschreibt zwei Nierenbecken, welche sich allerdings direkt zu Beginn, am Übergang des Nierenbeckens zum Ureter, vereinigen.

Bei diesen Fehlbildungen treten meistens keine Symptome auf, sondern es handelt sich eher um Zufallsbefunde. In seltenen Fällen können wiederkehrende Pyelonephritiden auftreten in Verbindung mit Flankenschmerzen. Dann könnte eine Operation hilfreich sein.

- Aumüller G et. al., Duale Reihe Anatomie, 6. Auflage Thieme

- Kongenitale Anomalien der Niere und der ableitenden Harnwege, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 20.11.2024)

- Urozystitis, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 20.11.2024)

- Urolithiasis, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 20.11.2024)