Inhaltsverzeichnis

Ein Lendenwirbel ist einer von fünf Knochen, die gemeinsam die Lendenwirbelsäule bilden. Diese spielt wiederum eine wichtige Rolle in der Stützung und Stabilisierung des Rumpfes. Wie genau die Anatomie eines Lendenwirbels aussieht und von welchen Erkrankungen er betroffen sein kann, beschreibt dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Lendenwirbel – Definition

Der Lendenwirbel bildet das knöcherne Element der Lendenwirbelsäule. Diese besteht aus fünf Lendenwirbeln.

Lendenwirbel – Anatomie und Funktion

Die fünf Lendenwirbel, die die Lendenwirbelsäule bilden, werden von kranial nach kaudal durchnummeriert:

- 1. Lendenwirbel (Vertebra lumbalis I)

- 2. Lendenwirbel (Vertebra lumbalis II)

- 3. Lendenwirbel (Vertebra lumbalis III)

- 4. Lendenwirbel (Vertebra lumbalis IV)

- 5. Lendenwirbel (Vertebra lumbalis V)

Sie sind stabförmig übereinander geschichtet und bei aufrechter Körperhaltung so angeordnet, dass sie nach dorsal einen konkaven Bogen bilden. Dies sorgt für die Ausbildung der sogenannten Lendenlordose, die physiologisch ist. Zudem entspringen im Bereich der Lendenwirbelsäule auf jeder Seite fünf Spinalnerven aus dem Rückenmark. Die Aufgabe der Lendenwirbelsäule besteht darin, den Rumpf zu stützen und zu stabilisieren. Dabei wird sie zusätzlich von der Rückenmuskulatur unterstützt.

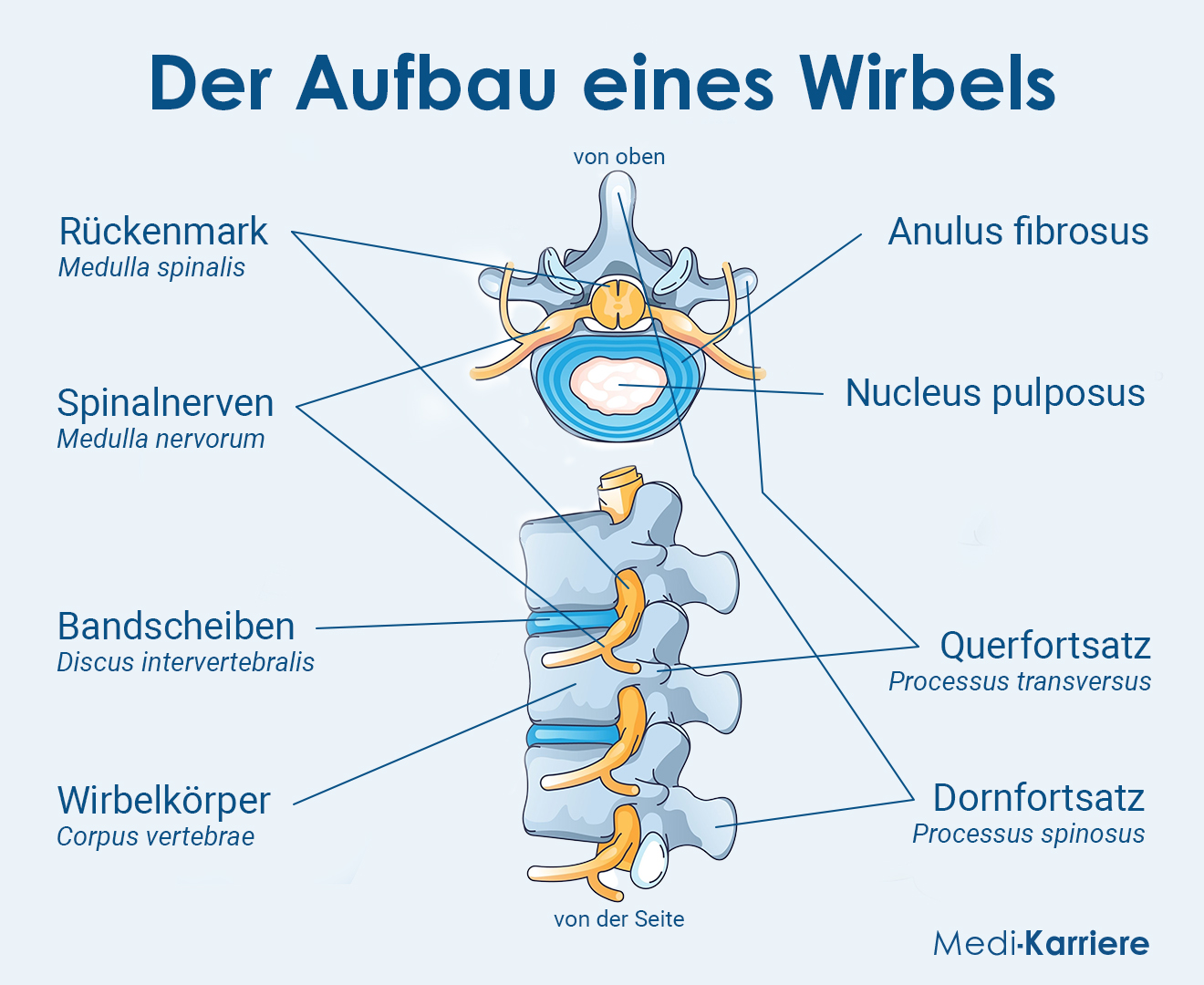

Form eines Lendenwirbels

Alle Lendenwirbel der Lendenwirbelsäule haben eine gemeinsame Grundform. Diese unterscheidet sich vor allem durch ihre besondere Größe und ihren bohnenförmigen Grundriss von den Wirbeln der anderen Wirbelsäulenabschnitte. Sie bestehen aus einem Wirbelkörper (Corpus vertebrae) und einem Wirbelbogen (Arcus vertebrae). An ihnen befinden sich Fortsätze, die sowohl an den Seiten (Querfortsätze, Latein: Processus transversi) als auch dorsal (Dornfortsätze, Latein: Processus spinosi) lokalisiert sind. Die Dornfortsätze werden dabei seitlich von den Rückenmuskeln überragt, sodass sie zwischen den Muskeln von außen ertastet werden können.

Des Weiteren umgeben der Wirbelkörper und der Wirbelbogen gemeinsam das Wirbelloch (Foramen vertebrale), welches bis zu einer gewissen Höhe das Rückenmark (Medulla spinalis) beinhaltet. Das Rückenmark verläuft jedoch nur bis zur Höhe des ersten oder zweiten Lendenwirbels und geht anschließend in die Cauda equina über. Außerdem wird durch die Aufeinanderreihung der einzelnen Wirbelkörper der Wirbelkanal (Canalis vertebralis) gebildet. Dabei bleibt zwischen zwei Wirbeln das Zwischenwirbelloch (Foramen intervertrebrale), durch das die Spinalnerven ziehen, geöffnet. Die Wirbelkörperfüßchen (Pediculi arcus vertebrae) bilden die knöcherne Begrenzung.

Besonderheiten im Vergleich zu anderen Wirbeln

Die Lendenwirbel weisen im Vergleich zu den Wirbeln der anderen Wirbelsäulenabschnitte einige Besonderheiten auf. Die Dornfortsätze beispielsweise sind bei der Lendenwirbelsäule gerade nach hinten ausgerichtet und der Wirbelkanal ist hier nur durch Bindegewebe geschlossen. Die Querfortsätze sind zudem verhältnismäßig lang ausgeprägt. Die Gelenkfortsätze der Lendenwirbel sind größtenteils sagittal ausgerichtet. Eine Ausnahme bildet der fünfte Lendenwirbel, bei dem die Gelenkfläche fast frontal liegt. An der Rückseite der vorderen Gelenkfortsätze befinden sich die Processus mamillares.

Lendenwirbel – Erkrankungen

Lendenwirbel können von verschiedenen Erkrankungen wie einer Fraktur oder einem Bandscheibenvorfall betroffen sein.

Lendenwirbelfraktur

Hierunter versteht man einen Bruch im Bereich der Lendenwirbelsäule. Dazu kann es beispielsweise durch einen Unfall oder Sturz auf das Gesäß kommen. Neben Traumata können jedoch auch bösartige Erkrankungen, die in die Lendenwirbelsäule metastasieren, pathologische Frakturen verursachen. Auch Osteoporose oder Osteomalazie können eine Ursache darstellen.

Der Bruch eines Lendenwirbels äußert sich meist durch Rückenschmerzen und Verformungen. Wenn der Bruch durch ein Trauma wie einen Unfall oder einen Sturz zustande gekommen ist, kann zusätzlich auch das Rückenmark geschädigt sein. Dies macht sich durch Störungen in der Sensibilität und Motorik bemerkbar. Sicher diagnostiziert wird einen Lendenwirbelfraktur in den meisten Fällen durch eine Röntgenuntersuchung. Weitere bildgebende Verfahren wie eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) können gegebenenfalls dabei helfen, das Ausmaß der Fraktur auf die in der Umgebung liegenden Strukturen abzuschätzen.

Wenn weitere Strukturen von der Fraktur betroffen sind, ist eine operative Versorgung notwendig. Zudem sollten Schmerzmittel gegeben werden. Beim Verdacht auf eine Verletzung des Rückenmarks muss der Patient in einer Vakuummatratze transportiert werden. Beim Vorliegen einer Grunderkrankung wie beispielsweise einem bösartigen Tumor oder Osteoporose sollte der Fokus auf der Behandlung dieser liegen.

Bandscheibenvorfall

Bandscheibenvorfälle treten besonders häufig in der Lendenwirbelsäule auf. Oft sind die Bereiche zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel sowie zwischen den fünften Lendenwirbel und dem ersten Sakralwirbel betroffen. Sie entstehen dadurch, dass Gewebe aus den Bandscheiben austritt und es dadurch zu einer Kompression des Rückenmarks oder der austretenden Spinalnerven kommt. Dies wird durch eine hohe körperliche Belastung und ein zunehmendes Alter begünstigt, sodass es sich bei einem Bandscheibenvorfall um eine degenerative Wirbelsäulenerkrankung handelt.

Wie bemerkt man einen Bandscheibenvorfall?

Tatsächlich verlaufen viele Bandscheibenvorfälle ohne wirkliche Beschwerden, sodass sie entweder gar nicht oder nur zufällig entdeckt werden. Allerdings weisen in manchen Fällen lokale Rückenschmerzen, Sensibilitätsstörungen oder Paresen auf einen Bandscheibenvorfall hin.

Beim Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall sollte zunächst eine sorgfältige neurologische Untersuchung stattfinden. Gesichert werden kann die Diagnose mithilfe von bildgebenden Verfahren wie CT oder MRT. Da die meisten Bandscheibenvorfälle keine Symptome aufweisen, kann man sie in der Regel konservativ anhand einer angemessenen Schmerztherapie behandeln. Nur in wenigen Fällen ist ein operativer Eingriff nötig.

- Schünke M et. al., Prometheus: Lernatlas der Anatomie (Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem), Thieme, 5. Auflage

- Wirbelsäule, https://next.amboss.com/... c (Abrufdatum: 21.06.2024)