Inhaltsverzeichnis

Die Synarthrose ist eine kontinuierliche Knochenverbindung ohne Gelenkspalt, die eine essenzielle Rolle für die Stabilität des Skeletts spielt. Im Gegensatz zu frei beweglichen Gelenken (Diarthrosen) ermöglichen diese Strukturen nur eine geringe oder gar keine Bewegung, sind jedoch für die mechanische Belastbarkeit bestimmter Körperregionen von großer Bedeutung. Je nach Gewebeart unterscheidet man verschiedene Typen. Dieser Artikel erläutert die anatomische Klassifikation, funktionelle Relevanz und klinische Bedeutung der Synarthrosen

Inhaltsverzeichnis

Synarthrose – Definition

Synarthrosen (unechte Gelenke) sind kontinuierliche, zum Großteil unbewegliche Knochenverbindungen ohne Gelenkspalt. Im Gegensatz zu den Diarthrosen (echten Gelenke), die eine Gelenkhöhle mit Synovialflüssigkeit besitzen, ermöglichen Synarthrosen nur eine minimale bis gar keine Bewegung. Ihre Hauptfunktion besteht darin, mechanische Stabilität zu gewährleisten, insbesondere in Körperregionen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise der Schädel oder das Becken.

Biomechanisch spielen Synarthrosen eine wichtige Rolle, indem sie entweder als dauerhafte Verbindung bestehen oder sich im Laufe des Lebens verknöchern (zum Beispiel Epiphysenfugen). Ihre Stabilität macht sie widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einflüssen, während ihre unterschiedliche Zusammensetzung spezifische Funktionen in der Körperstatik übernimmt.

Synarthrose – Anatomie und Klassifikation

Synarthrosen werden je nach Art des verbindenden Gewebes in vier Hauptgruppen eingeteilt. Dazu zählen die Syndesmosen, Synchondrosen, Symphysen und die Synostosen. Jede dieser Gruppen weist allerdings die gemeinsamen Merkmale des fehlenden Gelenkspalts und der geringen bis nicht vorhandenen Beweglichkeit auf.

Syndesmosen (Bandhafte)

Hier erfolgt die Knochenverbindung über Bindegewebe, das unterschiedlich fest und flexibel sein kann. In diese Gruppe fallen zum Beispiel die Fontanellen des Schädels. Darunter versteht man temporäre Syndesmosen, die sich im Säuglingsalter schließen. Auch die Gomphosis (Einkeilung), also die Verbindung zwischen Zahnwurzel und Alveolarknochen über das Parodontium, zählt zu den Syndesmosen. Ein weiteres Beispiel ist die Syndesmosis tibiofibularis. Das ist eine bandhafte Verbindung zwischen Schienbein (Tibia) und Wadenbein (Fibula), die für die Sprunggelenksstabilität essenziell ist.

Synchondrosen (Knorpelhafte Verbindungen)

Diese Verbindungen bestehen aus hyalinem Knorpel, der eine gewisse Elastizität ermöglicht.

Epiphysenfugen sind ein Beispiel dieser Hauptgruppe. Das sind temporäre Synchondrosen, die während des Wachstums die Knochenlänge regulieren. Auch die Synchondrosis sternocostalis zählt zu den Synchondrosen. Sie beschreibt die Verbindung der ersten Rippe mit dem Sternum (Brustbein).

Symphysen (Faserknorpelhafte Verbindungen)

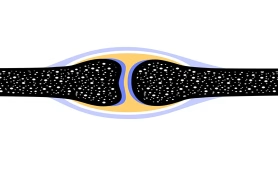

Symphysen sind eine Sonderform der Synchondrosen, bei der Faserknorpel anstelle von hyalinem Knorpel die Verbindung bildet. Diese Strukturen bieten eine Mischung aus Stabilität und leichter Beweglichkeit. Ein bekanntes Beispiel ist die Symphysis pubica (Schambeinfuge), die das Becken stabilisiert, insbesondere während der Geburt. Die Bandscheiben (Disci intervertebrales) gelten als weiteres Beispiel der Symphysen und dämpfen Belastungen der Wirbelsäule durch ihre faserknorpelige Struktur.

Synostosen (Knochenhafte Verbindungen)

Synostosen entstehen durch eine vollständige Verknöcherung ehemals knorpeliger oder bindegewebiger Verbindungen. Das Os sacrum (Kreuzbein) besteht etwa aus verschmolzenen Wirbeln, während die verknöcherten Epiphysenfugen das Ende des Längenwachstums der Knochen markieren.

Synarthrose – Klinik

Im Laufe des Lebens können sich Synarthrosen physiologisch verändern oder degenerativen Prozessen unterliegen. Dazu zählt etwa die Verknöcherung von Synchondrosen. Mit dem Abschluss des Wachstums verknöchern Epiphysenfugen, die als Sychondrosen bestehen, und werden zu Synostosen. Weiterhin kommt es im Alter zur Degeneration der Symphysen und Bandscheiben. Der Wassergehalt nimmt mit dem Alter ab, was die Stoßdämpferfunktion der Bandscheiben verringert.

Krankheitsbilder

Synarthrosen können durch verschiedene Erkrankungen und Verletzungen betroffen sein.

Der Morbus Forestier (diffuse idiopathische Skeletthyperostose) ist eine dieser Erkrankungen. Sie führt zu einer fortschreitenden Verknöcherung der vorderen Längsbänder der Wirbelsäule. Neben einer Verkalkung der Syndesmosen kommt es zu ausgedehnten Knochenneubildungen, was im Laufe der Zeit zu einer zunehmenden Gelenksteife führt. Die Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule sind bei der Erkrankung häufig betroffen. Klinisch zeigen sich Bewegungseinschränkungen, aber eher selten Schmerzen.

Die Symphysitis pubica (Ostitis pubica) ist eine entzündliche Erkrankung der Schambeinfuge, die häufig bei Sportlern auftritt. Klinisch präsentieren sich belastungsabhängige Leistenschmerzen. Das MRT ist Mittel der Wahl zur Diagnostik, um andere Differentialdiagnosen auszuschließen.

Leistenschmerzen bei Sportlern

Leistenschmerzen können viele Ursachen haben und sollten differenzialdiagnostisch abgeklärt werden. Mögliche muskuloskelettale Ursachen sind die Adduktoren-Tendinopathie (Überlastung der Adduktorenmuskulatur) und das femoroazetabuläre Impingement (mechanische Einklemmung im Hüftgelenk). Hernien, insbesondere Leistenbrüche, können ebenfalls Leistenschmerzen verursachen und sollten klinisch untersucht werden.

Auch Pseudarthrosen treten auf. Sie entstehen bei gestörter Frakturheilung und führen zu einer pathologischen Instabilität zwischen Knochenfragmenten und unter Umständen zu chronischen Schmerzen.

Die Wachstumsfugen können bei Kindern durch Frakturen oder mechanische Belastung geschädigt werden, was Wachstumsstörungen verursachen kann. Dann spricht man von traumatischen Verletzungen der Synchondrosen.

Bedeutung in der Praxis

Synarthrosen haben eine hohe Relevanz in verschiedenen medizinischen Disziplinen, darunter in der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin.

Zur Beurteilung von Synarthrosen und deren Pathologien kommen verschiedene bildgebende Verfahren zum Einsatz:

- Röntgen: Gut geeignet zur Darstellung von Verknöcherungen und degenerativen Veränderungen.

- Computertomographie (CT): Bietet detaillierte anatomische Einblicke, besonders bei Pseudarthrosen.

- Magnetresonanztomographie (MRT): Ermöglicht eine differenzierte Darstellung von Knorpelgewebe und Entzündungen.

Die Behandlung richtet sich nach der zugrunde liegenden Pathologie:

Physiotherapie und entzündungshemmende Maßnahmen als Grundlagen der konservativen Verfahren sind oft erste Wahl. Bei Pseudarthrosen oder schweren degenerativen Veränderungen können eine chirurgische Stabilisierung (zum Beispiel eine Osteosynthese) oder andere operative Eingriffe notwendig sein.

- Aust G et. al., Duale Reihe Anatomie (Thieme, 6. Auflage, 2024)

- Allgemeine Anatomie, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 15.02.2025)

- Ostitis pubis, https://www.germanjournalsportsmedicine.com/... , (Abrufdatum: 15.02.2025)