Inhaltsverzeichnis

Der Körper des Menschen besteht aus vielen unterschiedlichen Typen von Gewebe. Sie erfüllen vielfältige Aufgaben, die sich durch ihren Aufbau erklären lassen. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Gewebsarten und geht grundlegend auf ihre Besonderheiten ein.

Inhaltsverzeichnis

Gewebe – Definition

Unter Gewebe versteht man in der Medizin und Biologie organisches Material, welches sich aus einer Gruppe gleicher oder unterschiedlich differenzierter Zellen zusammensetzt. Charakteristisch ist, dass sie eine gemeinsame Struktur aufweisen oder eine gleiche Funktion ausführen. Neben den Zellen zählt auch die extrazelluläre Matrix zum Gewebe. Aus Gewebe sind Organe und Strukturen des Körpers gebaut.

Gewebe – Hintergrund und Funktion

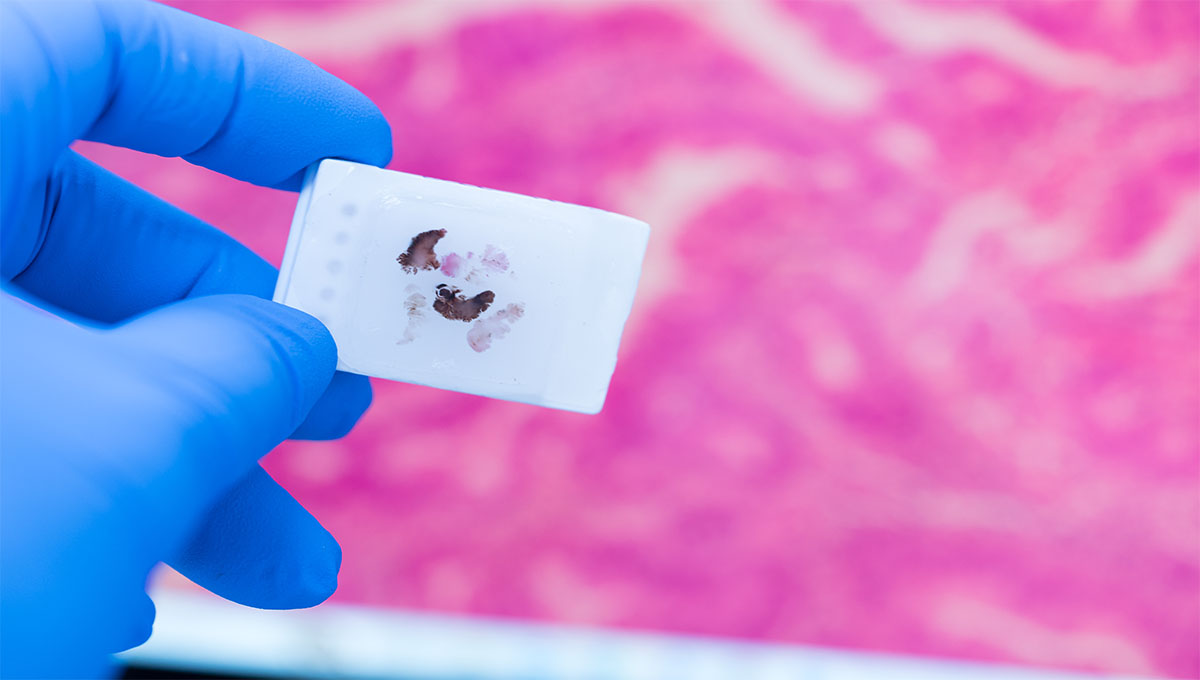

Grundlegend bildet jedes Gewebe eine Funktionseinheit. Die Zellen arbeiten koordiniert zusammen und ermöglich damit die Funktion des Organs im Gesamten. Spannend ist dabei, dass sich Zellen, die miteinander in Kontakt stehen, anders verhalten als einzelne Zellen, wobei die Ursache dafür noch Gegenstand aktueller Forschung ist. In der Histologie befasst man sich mit der Lehre von gesundem Gewebe, krankhaftes Gewebe ist hingegen Bestandteil der Pathologie.

Gewebe – Anpassungsvorgänge

Die Gewebszellen können sich auf unterschiedliche Anforderungen und Bedingungen anpassen und sind damit sehr variabel.

Hyperplasie und Hypertrophie

Wird Gewebe stark beansprucht, kann eine Vergrößerung der Gewebevolumens die Folge sein. Man unterscheidet dabei eine vergrößerte Zellanzahl (Hyperplasie) von der Vergrößerung einer einzelnen Zelle (Hypertrophie). Durch körperliches Training kann beispielsweise die Skelettmuskulatur hypertrophieren, auch bei der Herzmuskulatur ist das möglich. Eine Herzhypertrophie ist aber, ausgenommen bei Sportlern, meist pathologisch. An der Schilddrüse kann eine Hyperplasie als Anpassung auf einen Jodmangel entstehen.

Atrophie

Verminderte Beanspruchung, etwa durch lange Bettlägerigkeit nach Krankheit oder bei pflegebedürftigen Patienten, kann zur Atrophie führen. Das beschreibt eine Verkleinerung des Gewebevolumens. Hier unterscheidet man zwischen zellulärer Atrophie, die Abnahme der Zellgröße einer Zelle, und numerischer Atrophie, die Abnahme der Zellanzahl. Eine numerische Atrophie kann im Gehirn durch Zelluntergang bei Morbus Alzheimer entstehen.

Regeneration

Der Körper kann Gewebeverluste ersetzen, was man dann als Regeneration bezeichnet. Das kann physiologisch im Epithelgewebe des Darms und der Haut, in der Schleimhaut der Gebärmutter (Endometrium) im Rahmen des weiblichen Zyklus und in den Erythrozyten vorkommen. Diese Gewebsarten gehen durch normale Zellalterung zu Grunde und werden durch neue Zellen ersetzt, die sich aus Stammzellen ableiten.

Aber auch durch Verletzung entstandene Gewebsdefekte können aufgefüllt werden. Das ist die pathologische Regeneration. Das verlorene Gewebe kann entweder komplett geheilt werden oder durch Narbengewebe ersetzt werden.

Metaplasie

Wandelt sich differenziertes Gewebe in ein anderes differenziertes um, spricht man von einer Metaplasie. Ursache hierfür können dauerhafte chemische, entzündliche oder mechanische Reize sein. Bei Rauchern wandelt sich beispielsweise das Flimmerepithel in den Bronchien in unverhorntes Plattenepithel um. Die Gefahr hierbei ist, dass das metaplastische Epithel entarten kann und Karzinome entstehen können.

Degeneration

Merkmal der Degeneration sind Stoffwechselstörungen und dadurch Funktionsverluste im Gewebe, ein vorwiegend pathologischer Vorgang. Das geschieht beispielsweise bei Morbus Alzheimer durch degenerative Veränderungen.

Zelltod

Eine Zelle kann zwei Wege zum Absterben nehmen, die Nekrose und die Apoptose. Die Nekrose ist ein entzündlicher Zelluntergang, der durch äußere Einflüsse verursacht wird. Die Apoptose hingegen ist ein physiologischer Vorgang, der geplant und strukturiert abläuft und häufig einzelne Zellen oder kleine Zellgruppen betrifft.

Gewebe – Einteilung nach Gewebetyp

Die Einteilung von Gewebe ist nach Gewebetyp und nach Zellumsatz möglich.

Man unterscheidet vier Hauptklassen der Gewebetypen: das Muskelgewebe, Epithelgewebe, Binde- und Stützgewebe und Nervengewebe.

Muskelgewebe

Beim Muskelgewebe unterscheidet man zwischen quergestreifter Skelettmuskulatur, glatter Muskulatur der Organe und Herzmuskulatur. Die charakteristische Eigenschaft ist die Kontraktilität, die Fähigkeit zur Verkürzung. Das ist möglich durch die Myofibrillen, die aus Aktin- und Myosinfilamenten bestehen. Histologisch unterscheiden sich die Subtypen voneinander, was die Einteilung erlaubt.

Herz- und Skelettmuskulatur präsentieren eine typische Querstreifung, die durch die regelmäßige und strenge Anordnung der Filamente entsteht. Die Herzmuskulatur unterscheidet sich aber von der Skelettmuskulatur durch verschiedene Charakteristika. Sie besteht aus Herzmuskelzellen, die spitzwinklig verzweigt sind und miteinander durch die typischen Glanzstreifen verbunden sind. Durch diese beiden Typen sind vorwiegend schnelle Bewegungen möglich.

Die glatte Muskulatur zeigt mikroskopisch keine Quersteifung, sondern besteht aus bündelweise eng gelagerten Zellen, in denen die Filamente nicht regelmäßig angeordnet sind. Sie kommt in Organen und locker im Bindegewebe verteilt vor und vermittelt vor allem langsame Bewegungen.

Epithelgewebe

Epithelzellen stammen aus den drei Keimblättern und kleiden innere und äußere Oberflächen des Körpers aus, wodurch sie von ihrer Umgebung abgegrenzt werden. Man unterscheidet Oberflächenepithel, das die Barrierefunktion ausübt, und das Drüsenepithel, welches Sekrete produziert. Weiterhin können Epithelien nach Anzahl der Zellschichten, also einschichtig, mehrschichtig oder mehrreihig, nach Form der Zellen (flach, isoprismatisch oder hochprismatisch) oder nach Grad der Verhornung (verhornt und unverhornt) eingeteilt werden. Weist das Epithel Flimmerhärchen auf, spricht man vom Flimmerepithel.

Es existieren demnach viele unterschiedliche Epitheltypen, die dennoch einige Gemeinsamkeiten aufweisen:

- Polarität: Die Polarität beschreibt die Ausrichtung des Epithels und unterscheidet zwischen der apikalen Seite nach außen und der basalen Seite zur Basalmembran.

- Zellkontakte: Die Zellen sind untereinander durch Zellkontakte verknüpft, die die Kommunikation untereinander ermöglichen. Darunter fallen die Zonula occludens, Zonula adhaerens, Desmosomen und Gap junctions.

- Basalmembran: Die Basalmembran verankert die Zellen an ihrer unterliegenden Struktur. Sie ist eine extrazelluläre Matrix, bestehend aus Fibrillen und Fasern, die sich ultrastrukturell in die Lamina basalis und die Lamina fibroreticularis unterteilt.

- Intermediärfilamente: Sie bestehen aus Keratin und finden sich im Epithelgewebe. Dadurch kann es von anderen Grundgewebsarten immunhistochemisch abgegrenzt werden.

Binde- und Stützgewebe

Bindegewebe besteht aus Bindegewebszellen und Interzellularsubstanz. Es enthält ortsansässige Zellen wie Fibrozyten und bewegliche Zellen. Sie sind in eine extrazelluläre Matrix eingelagert, die aus Kollagen, Proteinen und amorpher Grundsubstanz besteht. Seine Funktionen sind vielfältig und richten sich nach dem Vorkommen. Teilweise füllt es das Interstitium aus, schützt umliegende Organe, führt Gefäße und Nerven und dient der Verschieblichkeit. Allgemein unterscheidet man zwischen faserigem (zum Beispiel faseriges und lockeres Bindegewebe), zellreichem (zum Beispiel embryonales oder retikuläres Bindegewebe) und spezialisiertem Bindegewebe, etwa im Knochen, Knorpel, Fettgewebe oder Blut.

Knochen und Knorpel zählen vorwiegend zum Stützgewebe.

Das Bindegewebe ist häufig von teils erblichen oder genetisch bedingten Krankheiten betroffen. Dazu zählt zum Beispiel die Glasknochenkrankheit (Osteogenesis imperfecta), die auf einem Fehler in der Kollagensynthese basiert. Dadurch kann der Knochen nicht mehr so stark belastet werden wie beim gesunden Menschen und es kommt zu häufigen Brüchen. Ein weiteres Beispiel ist das Marfan-Sydrom, eine Mutation des Fibrillin-1-Gens. Hierbei ist der Aufbau elastischer Fasern fehlerhaft. Die Erkrankung führt zu Hochwuchs, abnorm beweglichen Gelenken und birgt im Inneren die Gefahr einer Aortendissektion.Erkrankungen des Bindegewebes

Nervengewebe

Das Nervengewebe ist die Grundlage des Nervensystems und dient der Übertragung von Signalen zwischen Körperstrukturen. Es besteht aus zwei Zelltypen, den Neuronen für die Signalübertragung, und den Gliazellen für die Ernährung der Neuronen. Gemeinsam bilden sie eine funktionelle Einheit.

Die Besonderheit bei diesem Gewebstyp ist die mangelhafte Regenerationsfähigkeit. Es ist permanentes Gewebe, da sich Neuronen nicht mehr Teilen können. Lediglich im Hippocampus und der subventrikulären Zone befinden sich Stammzellen, die Zellen ersetzen können. Sie könne auch teilweise in andere Hirnregionen wandern und dort Gewebe ersetzen. Der Umfang ist jedoch deutlich reduziert, was beispielsweise bei einem Schlaganfall zu dauerhaftem Funktionsverlust führen kann.

Gewebe – Einteilung nach Zellumsatz

Neben den Gewebstypen kann man Gewebe nach seinem Zellumsatz einteilen. Dabei unterscheidet man folgende Typen:

- Wechselgewebe: Es beschreibt ein Gewebe, welches sehr labil ist und typischerweise einen hohen Zellumsatz hat, etwa das Blut.

- Dauergewebe: Diese Kategorie umfasst stabiles Gewebe, welches die Zellen langsam umsetzt, zum Beispiel Knochen oder das Parenchym der Leber.

- Ruhegewebe: Hierbei handelt es sich um ein permanentes Gewebe, das zerstörte Zellen nicht oder nur eingeschränkt ersetzen kann. Herzmuskulatur und Nervengewebe zählt hierzu.

Gewebe – Tissue Engineering

Tissue Engineering beschreibt das künstliche Anzüchten von Gewebe außerhalb eines Organismus (in vitro). Die Produkte gehören zu den Arzneimitteln für neuartige Therapien und sind ein Beispiel für die regenerative, personalisierte Medizin. Bisher ist es möglich, Gewebe aus einer einzigen Zellart herzustellen, was besonders bei Knorpelgewebe gelingt. Das Parenchym von Organen wie der Leber oder der Niere konnte hingegen aufgrund der Komplexität noch nicht hergestellt werden. Das langfristige Ziel der Forschung ist dabei, lebenswichtige Organe aus körpereigenen zu züchten, um Transplantationen zu ersetzen. Davon ist die Wissenschaft momentan aber noch weit entfernt.

Außerdem ist Tissue Engineering ein wichtiges Gebiet der Grundlagenforschung. Durch den Nachbau ist es möglich, Vorgänge auf zellulärer Ebene zu erforschen und zu verstehen. Auch die Wirkung von Pharmazeutika oder Schadstoffen kann untersucht werden. Selbst in der Ernährung könnte diese Technik genutzt werden, um In-vitro-Fleisch herzustellen und damit die Massentierhaltung zu verhindern.

- Ulfig N., Kurzlehrbuch Histologie, 5. Auflage, Thieme

- Bindegewebe, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 29.07.2024)