Inhaltsverzeichnis

Der Tubulus spielt eine entscheidende Rolle in der Regulation des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts sowie in der Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten und Toxinen. Durch komplexe Mechanismen der Filtration, Rückresorption und Sekretion trägt der Tubulus wesentlich zur Bildung von Urin und zur Aufrechterhaltung der Homöostase im Körper bei. Die vielfältigen Abschnitte des Tubulussystems – vom proximalen Tubulus über die Henle-Schleife bis hin zum distalen Tubulus und Sammelrohr – werden in diesem Artikel erläutert.

Inhaltsverzeichnis

Tubulus – Definition

Der Tubulus ist ein Bestandteil des Nephrons, der funktionellen Einheit der Niere. Er besteht aus röhrenförmigen Strukturen, die den Harn nach der Filtration im Glomerulus weiterverarbeiten. Der Tubulus spielt eine zentrale Rolle bei der Rückresorption von Wasser, Elektrolyten und Nährstoffen sowie der Sekretion von Abfallprodukten und überschüssigen Substanzen in den Urin.

Tubulus – Anatomie und Histologie

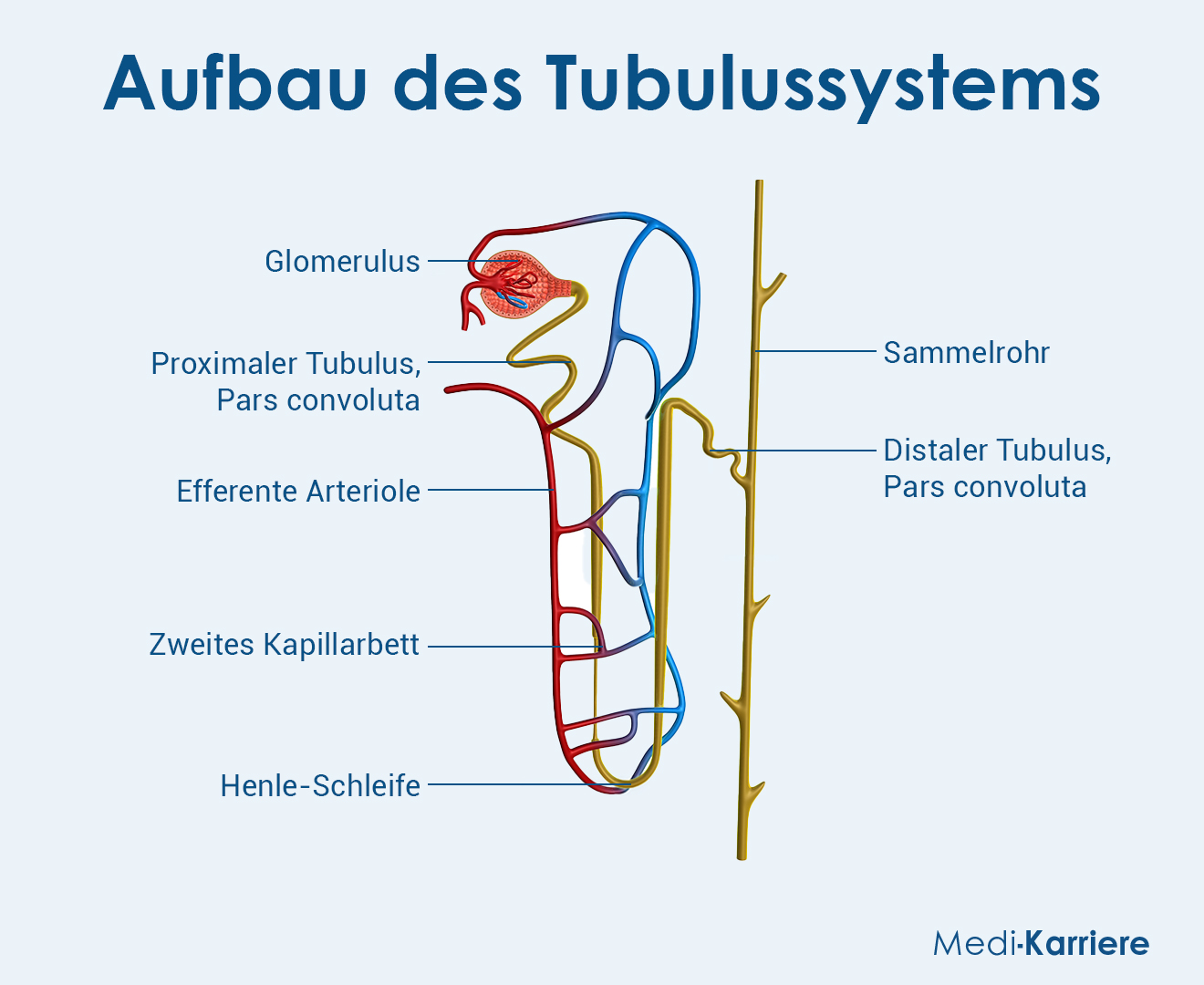

Die Tubuli sind ein Röhrensystem, das sich dem Glomerulus anschließt und das Primärfiltrat der Niere in Richtung der ableitenden Harnwege transportiert. Das Tubulussystem erstreckt sich entlang der Rinde und des Marks der Niere. Direkt hinter dem Glomerulus erstreckt sich der proximale Tubulus und teilt sich in eine gewundene Pars convoluta sowie eine gestreckte Pars recta. Danch folgt der Intermediärtubulus, der sich in einen dicken, absteigenden und einen dünnen aufsteigenden Teil gliedert. Zusammen bilden die beiden Teile die Henle-Schleife. Dem Intermediärtubulus schließt sich der distale Tubulus an, der sich wie der proximale in eine Pars recta und convoluta teilt. Über den Verbindungstubulus ist der distale Tubulus mit dem Sammelrohr verbunden. Es sammelt den entstandenen Urin, modifiziert ihn weiter und leitet ihn schließlich ins Nierenbecken, von wo aus er über die Harnleiter (Ureter) in die Harnblase befördert wird.

Proximaler Tubulus

Er wird ausgekleidet durch einschichtiges, kubisches Epithel, von dem aus lange Mikrovilli in das Lumen ragen und der Oberflächenvergrößerung dienen. Des weiteren weisen die Epithelzellen eine basale Streifung auf und sind reich an Lyosomen und Peroxisomen. Den proximalen Tubulus findet man vor allem in der Nierenrinde und dem Außenstreifen des äußeren Nierenmarks.

Intermediärtubulus und Henle-Schleife

Der Intermediärtubulus trägt ein flaches Epithel. Nach dem absteigenden Teil folgt der aufsteigende und dieser Übergang bildet dann die sogenannte Henle-Schleife, die einen wichtigen Angriffspunkt von Diuretika darstellt. Zellorganellen sind in diesen Epithelzellen nur wenig ausgeprägt. Auf- und absteigende Abschnitte unterscheiden sich funktionell, indem der absteigende Teil etwas dünner und im Gegensatz zum aufsteigenden Teil durchlässig für Wasser ist. Diese Durchlässigkeit wird durch die Aquaporine des Typs 1 garantiert. Dabei handelt es sich um spezielle Proteine der Zellmembran die Wasser durchschleusen. Im Innenmark und dem Innenstreifen des äußeren Marks sind diese Abschnitte des Tubulussystems anzutreffen.

Distaler Tubulus

Der distale Tubulusabschnitt ist wie der proximale mit kubischem Epithel ausgekleidet. Allerdings besitzt der distale keinen Bürstensaum, da seine Resorptionsleistung im Gegensatz schwächer ist. Zudem besitzt der dichte Tight Junctions, was ihn wasserdicht macht. In den Epithelzellen sitzen viele Mitochondrien, die auch diesen Zellen ihre basale Streifung geben. Der distale Tubulus ist im kompletten äußeren Mark und in der Nierenrinde zu finden.

Die Macula densa ist Teil des distalen Tubulus sowie des juxtaglomerulären Apparats und spielt funktionell eine große Rolle bei der Regulation des Salzhaushaltes. Bei dieser Struktur handelt es sich um verdichtete Epithelzellen, die in engem räumlichen Kontakt mit den Kapillaren des Glomerulus stehen.

Verbindungstubulus und Sammelrohr

Embryologisch gehen diese beiden Teile des Tubulussystem aus einer gemeinsamen Struktur hervor, dem Wolff-Gang. Somit gehören sie in gewisser Weise auch schon mit zu den ableitenden Harnwegen. Allerdings spielt das Sammelrohr auch eine Rolle in der Harnkonzentrierung und der Regulation des Säure-Base-Haushalts.

Der Verbindungstubulus stellt eigentlich nur Verknüpfung von distalem Abschnitt und Sammelrohr dar. Das Epithelgewebe dieser Röhre besteht aus gemischten Zellen: Einerseits Zellen, die an den distalen Tubulus erinnern und andererseits Zellen, die denen des Sammelrohe ähnlich sind.

Im Sammelrohr findet man zwei verschiedene Zelltypen, die Hauptzellen und die Schaltzellen. Verbunden sind die Epithelzellen durch besonders dichte Tight Junctions, was diesen Abschnitt auch wasserdicht macht. Hauptzellen sind eher heller, Schaltzellen haben ein eher dunkleres Erscheinungsbild. Letztere kann man nach ihrer Funktion noch in Schaltzellen des Typs A und des Typs B unterteilen. Beide Abschnitte sind im kompletten Verlauf der Tubuli von der Rinde bis ins Mark vorzufinden.

Tubulus – Funktion und Physiologie

Im Allgemeinen besteht die Funktion des Tubulussystems darin, Substanzen des gefilterten Primärharn zu rückresorbieren und dem Körper dadurch wichtige primär ausgefilterte Stoffe zurückzugeben. Dabei wird vor allem Wasser wieder zurückgezogen. Eine wichtige Rolle spielen dabei osmotisch wirksame Substanzen wie Natrium. Die zurückgewonnenen Moleküle werden vom Tubulussystem an das Blut abgeben.

Aber auch die Sekretion – also Ausscheidung – verschiedener Substanzen ist eine wichtige Funktion der Niere. Die Tubuluszellen sezernieren dabei aktiv Stoffe, die mit dem Harn ausgeschieden werden sollen. Das soll entweder dem Gleichgewicht verschiedener Haushalte (zum Beispiel Elektrolythaushalt, Säure-Base-Haushalt) dienen und andererseits können verschiedene sogenannte harnpflichtige Stoffe, die schädlich für den Organismus sind, eliminiert werden.

Proximaler Abschnitt

Die Hauptresorptionsleistung geschieht im proximalen Tubulus. Die proximalen Tubuluszellen können transzellulären Transport (durch die Zelle hindurch) und parazellulären Transport (zwischen den Zellen hindurch) bewerkstelligen. Die Stoffe werden danach an das Blut wieder abgegeben, indem ein dichtes Kapillarbett an den Tubuli vorbeiläuft.

Transzellulär werden Glucose, Aminosäuren und Phosphat resorbiert. Dies geschieht immer im Symport mit Natrium-Ionen. Da die Konzentration an Natrium in den Epithelzellen geringer ist, als im Lumen des Tubulus, zieht das Natrium im Sinne der Diffusion “automatisch” über Transporter in die Zellen. Dabei entsteht quasi Energie, die genutzt wird, um einen weiteren Stoff in die Zelle zu befördern (Glucose, Aminosäuren, Phsophat). Auf der basalen Seite wird Natrium aus der Zelle gepumpt (Natrium-Kalium-Pumpe), um den Konzentrationsgradienten aufrechtzuerhalten. Die Transporter, die für die Glucose-Resorption verantwortlich sind, werden SGLT1 und SGLT2 genannt. Sie können therapeutisch in der Diabetes-Behandlung gehemmt werden.

Protonen werden in diesem Abschnitt des Tubulussystems sezerniert, also in den Harn abgegeben und Bicarbonat wir resorbiert, also aus dem Harn wiederaufgenommen. Dieser Prozess ist Teil der Regulation des Säure-Base-Haushalts der Niere.

Der parazelluläre Transport betrifft gelöste Substanzen, also insbesondere Ionen. Auf den beiden Seiten der Tubuluszelle besteht ein unterschiedliches elektrisches Potenzial, welches sich im Laufe des proximalen Tubulus verändert, was erklärt, wieso an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Ionen resorbiert werden. Die Potenzialdifferenz ermöglicht den parazellulären Transport von Ionen. Wenn Ionen nach der Resorption eine erhöhte Konzentration im Interstitium der Niere aufweisen, dann wird das Wasser aus dem Lumen des Tubulus osmotisch nachgezogen (resorbiert). Dieser Mechanismus wird als “solvent drag” bezeichnet.

Intermediärtubulus mit Henle-Schleife

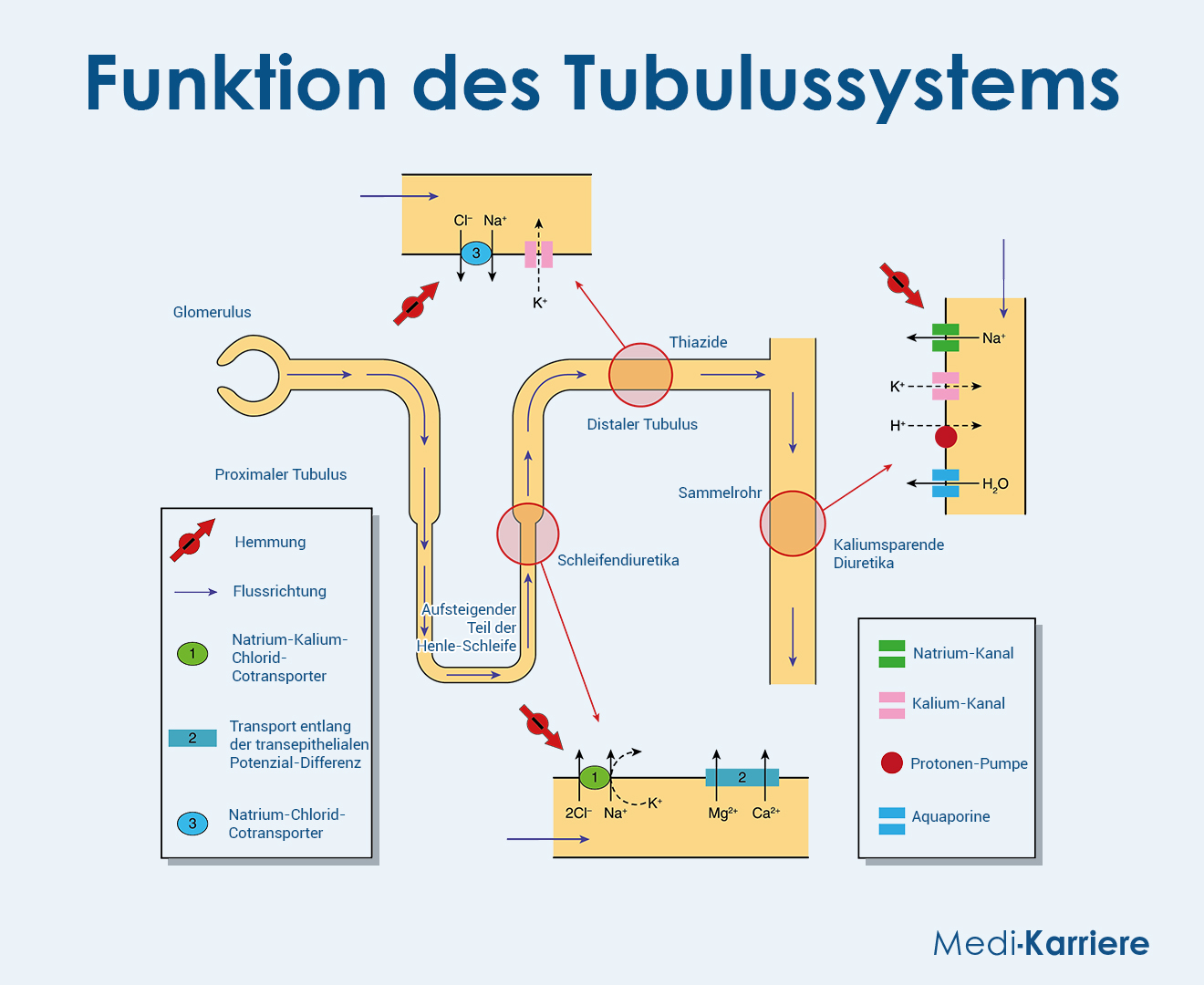

Im dicken, aufsteigen Teil der Henle-Schleife ist der wichtigste Akteur der Natrium-Kalium-Chlorid-Kotransporter (NKCC). Dieser transportiert ein Natrium, ein Kalium und zwei Chlorid-Ionen in die Tubuluszelle. Wieder verändert sich die Potenzialdifferenz und verschiedene andere Ionen können parazellulär ins Interstitium einströmen. Da dieser Teil der Henle-Schleife undurchlässig für Wasser ist, kann im dünnen absteigenden Teil der Henle-Schleife Wasser entzogen werden, weil die Konzentration im Interstitium an osmotisch aktiven Substanzen durch den aufsteigenden Teil schon erhöht wurde. Gleichzeitig ist dadurch das Wasser schon entzogen, bevor der Tubulus-Inhalt zum aufsteigenden Teil kommt und erhöht die Konzentration der Ionen im Lumen, was die Diffusion der Teilchen fördert. Das heißt, dass die verschiedenen Teile der Henle-Schleife verschiedener Nephrone voneinander abhängig sind, um dieses sogenannte Gegenstromprinzip zu ermöglichen.

Distaler Abschnitt

Der Natrium-Chlorid-Kotransporter im distalen Abschnitt des Tubulussystems transportiert Natrium- und Chloridionen aus dem Tubuluslumen. Der epitheliale Calcium-Kanal ECaC ist für die Rückresorption von Calcium-Ionen per erleichterter Diffusion zuständig.

Sammelrohr

Die Hauptzellen des Sammelrohrs tragen epitheliale Natriumkanäle ENaC für die Natrium-Rückresorption mittels erleichterter Diffusion. Gleichzeitig wird Wasser osmotisch in die Tubuluszelle mitgezogen. Die Wassermoleküle gelangen über die Aquaporine des Typ 2 in die Zellen und über Aquaporine des Typ 3 und 4 aus der Zelle ins Insterstitium und Blut. Zur Regulation des Elektrolyt-Haushalts werden Kalium-Ionen in den Hauptzellen über bestimmte Kanäle (ROMK) ins Tubuluslumen abgegeben.

Schaltzellen des Typ A sezernieren Protonen über eine Protonen-Kalium Pumpe oder eine Protonen-Pumpe. Die Schaltzellen des Typ B geben Bicarbonat ins Lumen der Tubuli ab. Beide sind somit an der Regulation des Säure-Base-Haushalts des Körpers beteiligt.

Regulation der Resorption

Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) ist zentraler Bestandteil der Regulation des Blutdrucks sowie der Resorptions- und Filterleistung der Niere. Dabei wird über das Hormon Renin Angiotensin gebildet, welches wiederum die Bildung von Aldosteron fördert. Dieses Mineralcorticoid Aldosteron, das in der Nebennierenrinde gebildet wird, sorgt für die vermehrte Transkription und damit letztendlich Produktion folgender Transporter und Kanäle:

- Epithelialer Natriumkanal (ENaC)

- ROMK

- Protonen-Pumpe

- Natrium-Kalium-ATPase

Zusätzlich wird durch Aldosteron die Bildung der Serum- und Glucocorticoid-Kinase (SGK) gefördert, die den Abbau von ENaC und ROMK verhindert. Die Natrium-Kalium-ATPase ist von zentraler Bedeutung bei der Aufrechterhaltung eines Konzentrationsgradienten von Natrium, damit dieses per Diffusion in die Zelle einströmen kann.

Aldosteron

Das Mineralcorticoid Aldosteron wirkt als Steroidhormon im Zellkern als Transkrptionsfaktor. Das heißt es fördert das Ablesen der DNA in mRNA, wodurch mehr Kopien zum Bau des Proteins vorliegen.

Ein weiteres Hormon mit Wirkung auf die Resorptionsleistung des Tubulus ist das antidiuretische Hormon (ADH). Es induziert den Einbau von Aquaporinen (Typ 2) in die Hauptzellen des Sammelrohrs und fördert damit die Rückresorption von Wasser und vermindert die Ausscheidung von Harn (Diurese).

Tubulus – Erkrankungen und Medikamente

Schleifendiuretika wie Furosemid hemmen den NKCC und senken somit die Natrium-Rückresorption in der Henle-Schleife. Dadurch verbleibt in der Folge auch vermehrt Wasser im Tubuluslumen und es wird vermehrt Wasser mit dem Harn ausgeschieden. Diese Medikamente können zum Beispiel bei der Ausschwemmung von Ödemen zum Einsatz kommen. Man muss jedoch beachten, dass es bei diesen Medikamenten auch zum Verlust gewisser Elektrolyte kommt.

Andere Medikamente sind zum Beispiel die kaliumsparenden Diuretika. Diese blockieren die Natrium-Rückresorption im distalen Tubulus und Sammelrohr. Dadurch wird allerdings Kalium nicht vermehrt ausgeschieden, was einen Unterschied zu den Schleifendiuretika darstellt. Aber Hyperkaliämien können unter Umständen auftreten.

Wiederum ein anderes Medikament ist Spironolacton, ein Aldosteron-Antagonist. Es verhindert die Synthese der Transporter und Kanäle, was Aldosteron fördern würde. Auch hierdurch kommt es zur vermehrten Ausscheidung von Natrium, Kalium und Wasser.

Bei Erkrankungen wie dem Bartter-Syndrom liegen Defekte des NKCC vor. Das führt dazu, dass Natrium vermehrt im distalen Abschnitt des Tubulus resorbiert wird, dafür aber vermhert Kalium und Protonen sezerniert und dann mit dem Harn ausgeschieden werden. Dies kann zu einer Alkalose und Hypokaliämie führen.

Bei fehlendem ADH oder mangelnder Funktion des Hormons kann sich ein sogenannter Diabetes insipidus entwickeln, bei dem vermehrt Wasser ausgeschieden wird. Eine zentrale Ursache der Erkrankung kann eine Verletzung der Neurohypophyse sein, dem Ort der Sezernierung des ADH. Eine renale Ursache ist häufiger ein Defekt der V2-Rezeptoren, an denen ADH seine Wirkung entfaltet.

Häufige Fragen

- Was ist die Hauptfunktion des Tubulus?

- Welche Substanzen werden im Tubulus rückresorbiert?

- Welche Erkrankungen können den Tubulus betreffen?

- Wie wirken sich Medikamente auf den Tubulus aus?

Die Hauptfunktion des Tubulus im Nephron der Niere besteht darin, die Zusammensetzung des Primärharns durch Rückresorption und Sekretion gezielt zu verändern. Dabei werden wichtige Stoffe wie Wasser, Elektrolyte, Glukose und Aminosäuren aus dem Primärharn zurückgewonnen und in den Blutkreislauf zurückgeführt. Gleichzeitig werden Abfallprodukte und überschüssige Substanzen wie Harnstoff, Kreatinin oder bestimmte Ionen in den Tubulus abgegeben, um im Urin ausgeschieden zu werden. Dieser Prozess reguliert den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, den pH-Wert und den Blutdruck und trägt so wesentlich zum Gleichgewicht des Körpers bei.

Die wichtigsten rückresorbierten Substanzen sind Wasser, Natrium, Kalium (in der Henle-Schleife), Glukose und Aminosäuren. Weitere Ionen die rückresorbiert werden sind Chlorid, Bicarbonat, Calcium, Magnesium und Phosphat.

Erbliche Erkranken wie das Bartter-Syndrom beeinträchtigen die Resorptionsleitsung in der Niere. Aber auch Infektionen oder Gifte, Drogen und Medikamente können das Tubulussystem schädigen.

Diuretika zielen direkt auf spezifische Abschnitte des Tubulus, um die Urinausscheidung zu erhöhen. Schleifendiuretika wie Furosemid hemmen den Na⁺-K⁺-2Cl⁻-Symporter (NKCC) in der Henle-Schleife, was zu einer erhöhten Ausscheidung von Natrium, Kalium und Wasser führt. Thiaziddiuretika wie das Hydrochlorothiazid hemmen den Na⁺-Cl⁻-Symporter im distalen Tubulus. Diuretika wie das Amilorid oder Spironolacton wirken im Sammelrohr, indem sie die Rückresorption von Natrium blockieren oder die Wirkung von Aldosteron antagonisieren.

- Silbernagel, Stefan et. al.: Physiologie, Thieme, 8. Auflage, 2018

- Niere, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 29.11.2024)

- Tubuläre Transportprozesse, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 29.11.2024)