Inhaltsverzeichnis

Die Nervenzelle ist eine hochkomplexe Struktur, deren regelrechte Funktion für die Kommunikation zwischen Gehirn, Organen und Geweben unerlässlich ist. Dieser Artikel erklärt den Aufbau menschlicher Nervenzellen und erläutert Störungen der Zellfunktion.

Inhaltsverzeichnis

Nervenzelle – Definition

Bei der Nervenzelle, dem Neuron, handelt es sich um die kleinste eigenständige Funktionseinheit im Nervensystem des Körpers. Es gibt verschiedene Arten von Nervenzellen, deren Struktur sich je nach Funktion geringfügig unterscheidet.

Nervenzelle – Aufbau

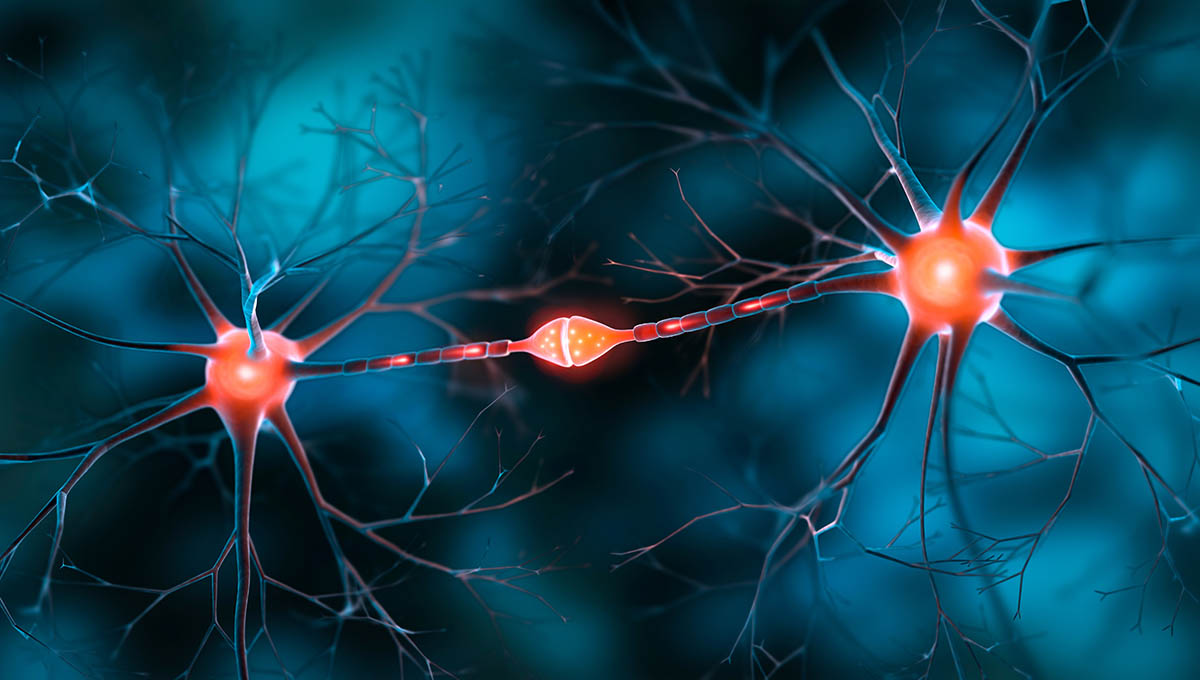

Für eine optimale Reizverarbeitung besitzt die Nervenzelle einen klassischen Grundaufbau, der es ihr ermöglicht, Informationen zu erhalten, zu modifizieren und weiterzugeben.

Grob zusammengefasst erreicht ein Signal am Dendriten die Nervenzelle, wird dann entlang des Zellkörpers über den Axonhügel zum Axon weitergegeben und am Ende der Nervenzelle an der Synapse zur nächsten Zelle weitergereicht.

Zellkörper

Der Zellkörper, das Soma, umfasst den Zellkern sowie das Perikaryon der Nervenzelle. Letzteres besteht aus dem Zellplasma und den darin enthaltenen Zellorganellen.

Diese sind unter anderem für den Zellstoffwechsel, die Produktion von Proteinen und die Abwehr von Krankheitserregern verantwortlich. Das Endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat sind zwei Zellorganellen, die Neurotransmitter herstellen.

Diese kleinen Botenstoffe dienen der Kommunikation von Nervenzellen. Die Organellen verpacken die Transmitter in kleine Transportbläschen und entsenden sie zum Axon der Nervenzelle.

Dendriten

Dendriten sind die Signalempfänger der Nervenzellen. Sie liegen wie kurze Antennen außen am Zellkörper.

Bei einer chemischen Kommunikation der Nervenzellen sind die Dendriten nicht direkt mit den Nachbarzellen verbunden, sondern es besteht ein kleiner, flüssigkeitsgefüllter Spalt zwischen den Zellen, der Synaptische Spalt. Die vorangegangene Nervenzelle gibt Neurotransmitter in diesen Spalt ab, damit sie an die Dendriten der nachfolgenden Zelle binden und so das Signal übertragen. Die Transmitter werden danach entweder von der vorausgegangenen Zelle zurückgenommen oder abgebaut.

Demgegenüber besteht bei elektrischer Kommunikation der Nervenzellen ein direkter Kontakt der Dendriten mit den benachbarten Zellen. Hier entfallen der Synaptische Spalt und die Transmitter.

Axonhügel

Der Axonhügel beschreibt den Bereich am Übergang vom Zellkörper der Nervenzelle zum Axon, mit dem die Nervenzelle ihre Information an die nachfolgenden Strukturen weitergibt. Im Axonhügel entscheidet sich, ob ein Reiz stark genug ist, um fortgeleitet zu werden, oder ob es sich lediglich um einen Störimpuls handelt, der nicht weiter zu bearbeiten ist. So kann das Nervensystem fokussiert arbeiten.

Axon

Das Axon enthält ein Proteingerüst, die Mikrotubuli. Gebunden an Transportproteine wandern die im Zellkörper gebildeten Transmitter entlang der Mikrotubuli ans Ende des Axons, wo sie auf ihre Ausschüttung warten. Verbrauchte Botenstoffe können in entgegengesetzter Richtung durch das Axon zum Zellkörper zurückbefördert werden.

Krankheitserreger im Nervensystem

Manche Krankheitserreger nutzen den axonalen Transport, um sich entlang der Nervenzelle vom Ort ihres Eindringens in den Körper bis zum Gehirn fortzubewegen. Beispiele hierfür sind die Verursacher des Wundstarrkrampfes (Tetanus-Bakterien), die Auslöser der Tollwut (Rabies-Viren) und die Windpockenviren (Varizella Zoster). Letztere verbleiben wie alle Herpesviren lebenslang in der Nervenzelle und treten bei schweren Erkrankungen und Immunschwäche erneut an die Körperoberfläche und die Schleimhäute, wo sie dann die Gürtelrose (Herpes zoster) auslösen.

Viele Axone sind von einer Myelinscheide, einer Markscheide aus isolierenden Zellen, eingehüllt. In regelmäßigen Abständen finden sich zwischen diesen Zellen kurze Unterbrechungen der Markscheide, die sogenannten „Ranvierschen Schnürringe“. An diesen Stellen liegt das Axon frei, es ist nicht-myelinisiert. Kommt es am Axonhügel zur Auslösung einer elektrischen Erregung, einem Aktionspotenzial, so „springt“ das Signal von einem Schnürring zum nächsten und lässt dabei die myelinisierten Teile des Axons aus. Damit erreicht es das Ende des Axons sehr schnell. Das ist vor allem bei den langen Nervenfasern zwischen Rückenmark und unterer Extremität sehr wichtig. Bei kurzen Nervenzellen oder solchen, bei denen eine langsamere Reizleitung ausreicht, liegt häufig nur eine dünne oder gar keine Myelinscheide vor.

Im Zentralen Nervensystem, also dem Gehirn und den Hirnnerven, bilden Oligodendrozyten die Markscheide. Im Peripheren Nervensystem übernehmen die Schwann-Zellen diese Aufgabe.

Erkrankungen der Myelinscheide

Wird die Myelinscheide der Nervenzelle beschädigt, so können Informationen nicht mehr mit der gewohnten Geschwindigkeit innerhalb des Nervensystems übermittelt werden. Zudem kann es zu Fehlreizen durch Kontakte mit benachbarten Zellen kommen, da die schützende Isolierung des Axons wegfällt. Krankheiten, bei denen die Nervenzellscheiden zerstört werden, sind unter anderem Multiple Sklerose (MS), die das Zentrale Nervensystem betrifft, sowie das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), bei dem die Schwann-Zellen im Peripheren Nervensystem abgebaut werden. Beide Krankheiten sind die Folge von Autoimmunreaktionen.

Synapse

Die Synapse ist nicht direkt Teil der Nervenzelle, sondern vielmehr der Überbegriff für den Ort der Kommunikation einer Nervenzelle mit ihren Nachbarn. Im Fall einer chemischen Synapse umfasst sie den letzten Abschnitt des Axons, das „synaptisches Endknöpfchen“, in dem die Neurotransmitter gelagert sind sowie den Synaptischen Spalt zwischen den Nervenzellen und die Dendriten der nachfolgenden Zelle. Bei einer elektrischen Synapse ist das Ende der Nervenzelle über Proteinverbindungen, Gap junctions, direkt mit den Nachbarn verbunden. Das Endknöpfchen und der Synaptische Spalt entfallen hier.

Nervenzelle – Funktion

Wenngleich die Nervenzelle per se immer ähnlich arbeitet und Reize weiterleitet, so unterscheidet sich die Funktion der Zellen in Abhängigkeit von ihrem Verlauf im Körper. Nervenzellen können sensorische oder motorische Informationen verarbeiten oder als Interneurone fungieren.

Sensorische Nervenzelle

Eine sensorische Nervenzelle nimmt Reize aus dem Körper oder der Umgebung auf und leitet sie zur Verarbeitung an Rückenmark und Gehirn weiter. Dabei handelt es sich beispielsweise um Informationen zu Berührungen, Temperaturempfinden oder anderen Sinneseindrücken, aber auch um Rückmeldungen zum Befinden des Körpers, der aktuellen Position von Muskeln, Sehnen und Gelenken oder zu Schmerzen.

Motorische Nervenzelle

Motorische Nervenzellen übertragen Informationen aus dem Gehirn an den Körper, um Reaktionen zu erzeugen. Trifft der motorische Reiz auf eine Muskelzelle, so kann eine aktive, bewusste Bewegung ausgelöst werden, beispielsweise das Öffnen der Augen oder das Heben des Arms. In diesem Fall ist das somatische Nervensystem beteiligt.

Auch unbewusste Steuerungsprozesse werden vom motorischen Nervensystem initiiert. Sie betreffen das autonome, vegetative Nervensystem, das sich in den Sympathikus und den Parasympathikus gliedert, welche die Reaktion des Körpers auf Stress und Bedrohungen sowie auf Phasen der Ruhe und Entspannung regulieren. Motorische Nervenzellen beeinflussen also auch die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Atmung und die Aktivität der Verdauungsorgane und des harnbildenden Systems.

Interneurone

Bei den Interneuronen handelt es sich um eine besondere Gruppe von Nervenzellen, die weder dem motorischen noch dem sensorischen System direkt zugehörig sind. Sie verschalten und verarbeiten die Informationen im Gehirn und Rückenmark und vermitteln zwischen anderen Nervenzellen. Damit sind sie indirekt an der Übermittlung sensorischer und motorischer Reize beteiligt, jedoch nie die primären Empfänger oder Überträger der Information.

Interneurone sind beispielsweise bei komplexen Reflexen wie dem Wegziehen der Hand bei einer Verbrennung beteiligt. Derartige Bewegungen erfordern die sofortige und gleichzeitige Aktivität vieler Muskeln. Indem die Interneurone unmittelbar die entsprechende Reaktion auslösen, ohne auf eine Rückantwort des Gehirns warten zu müssen, sorgen sie für eine viel schnellere Reaktion und vermindern den Schaden für das verletzte Gewebe. Das Gehirn wird parallel über das Ereignis informiert und kann im Nachgang für die ergänzenden Maßnahmen sorgen.

Nervenzelle – Arten

Je nach Gestalt lässt sich eine Nervenzelle einer bestimmten Zellart zuordnen.

Unipolare Nervenzelle

Unipolare Nervenzellen besitzen einen einzigen Zellfortsatz, der sich nach Verlassen des Zellkörpers in einen empfangenden und einen aussendenden Anteil aufspaltet. Die Fasern innerhalb des Fortsatzes verlaufen anfänglich verflochten, sie sind lediglich in ihrer Funktion getrennt. Unipolare Fortsätze treten in frühen Entwicklungsstadien des Menschen auf, spätestens im Kindesalter wandeln sie sich jedoch zu komplexeren Zellen.

Bipolare Nervenzelle

Bipolare Nervenzellen besitzen zwei Fortsätze, einen dendritischen und einen axonalen. Sie finden sich vor allem an der Netzhaut des Auges und leiten dort die optischen Eindrücke weiter.

Multipolare Nervenzelle

Multipolare Nervenzellen besitzen viele Dendriten, mit denen sie die Informationen ihrer Nachbarzellen aufnehmen, und ein Axon, das die verarbeiteten Reize weitergibt. Typische multipolare Zellen sind motorische Neurone. An der Wirbelsäule liegen ihre Zellkörper innerhalb des Rückenmarks, während die Axone als periphere Nervenbahnen in den Körper ziehen.

Pseudounipolare Nervenzelle

Ähnlich wie unipolare besitzen auch pseudounipolare Nervenzellen einen einzelnen Fortsatz. Allerdings ist dieser in seinem Inneren von Anfang an klar in zwei parallel verlaufende Systeme getrennt: den dendritischen Empfänger und das ableitende Axon. Sensorische Nervenzellen sind klassische pseudounipolare Zellen. Ihre Zellkörper liegen im Rücken außerhalb des Rückenmarks in sogenannten Ganglien. Die Axone der Nervenzellen verlassen das Ganglion und ziehen dann erst in das Rückenmark hinein.

Die sensorischen Ganglien sind auch die „Aufenthaltsorte“ für Krankheitserreger wie Varizellen, die dauerhaft im Nervensystem verweilen.

Nervenzellen und Gift

Gifte beeinflussen weniger die Nervenzelle selbst, sondern vielmehr die Ausschüttung der Neurotransmitter an der chemischen Synapse.

Beispielsweise unterdrückt Tetanustoxin die Freisetzung hemmender Botenstoffe, während aktivierende Transmitter ungehindert auf nachfolgende Muskelzellen wirken können. Dies führt zu einer durchgehenden Anspannung der Muskelzelle, was dem Krankheitsbild den Namen „Wundstarrkrampf“ eingetragen hat.

Bei der Injektion von Botulinomtoxin (Botox), führt wiederum die Unterdrückung des Neurotransmitters Acetylcholin zum gewünschten Effekt. Kann dieser nicht ausgeschüttet werden, so reduziert sich die Muskelanspannung und die Schweißproduktion wird gehemmt.

Häufige Fragen

- Welche drei Arten von Nervenzellen gibt es?

- Was sind die drei Hauptteile einer typischen Nervenzelle?

- Was macht das Soma in der Nervenzelle?

- Wie funktioniert eine Nervenzelle einfach erklärt?

Es gibt sensorische Nervenzellen, die Reize empfangen und zum Gehirn weiterleiten, motorische Nervenzellen, die nachfolgende Muskeln, Drüsen oder Gewebe stimulieren und Interneurone, die der direkten Reizmodulation und Verschaltung zwischen sensorischen und motorischen Nervenzellen dienen.

Eine typische Nervenzelle besitzt einen Zellkörper, das Soma, einen oder mehrere dendritische Fortsätze zum Empfangen von Informationen und ein einzelnes oder sich verzweigendes Axon, mit dem es die Information an nachfolgende Zellen weitergibt.

Das Soma der Nervenzelle ist der Zellkörper. Darin befinden sich der Zellkern und die Zellorganellen, die den Zellstoffwechsel durchführen, Neurotransmitter herstellen und Reize verarbeiten.

Die Nervenzelle nimmt an ihrem bzw. ihren Dendriten eine elektrische oder chemische Information auf und verarbeitet sie. Bei einer ausreichend hohen Reizintensität wird das Signal über den Axonhügel und das Axon weitergegeben bis zum Ende der Nervenzelle. Dort, an der Synapse, erfolgt entweder die Freisetzung von Botenstoffen (Neurotransmittern) oder von einem elektrischen Signal, wodurch die nachfolgende Zelle über den Reiz informiert wird.

- Heckmann, M.; Plewig, G.; Botulinumtoxin: Vom potenten Gift zum facettenreichen Medikament. In: Deutsches Ärzteblatt (Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, Ausgabe 18/2003.