Ein/e Medizinphysiker/in ist eine Fachperson für hochkomplexe physikalische Prozesse im medizinischen Bereich. Medizinphysikerinnen und -physiker werden hinzugezogen, wenn medizinische Diagnosen und Behandlungen mittels radioaktiver oder ionisierender Strahlung, bildgebender Verfahren oder Nuklearmedizin nötig sind. Auf diese Weise unterstützen sie Mediziner/innen bei ihrer Arbeit und optimieren den Strahlenschutz in medizinischen Einrichtungen.

Informationen zur Ausbildung, zum den Aufgaben im Beruf und zum Gehalt gibt es hier.

Was macht ein/e Medizinphysiker/in ?

Wann kommt ein/e Medizinphysiker/in zum Einsatz? Die Physik bildet die Basis für viele medizinische Diagnosen und Behandlungen. Bei der Diagnose mit bildgebenden Verfahren, bei der Strahlentherapie und bei robotergestützten Operationen sind die Abläufe so komplex, dass Ärzte/-innen die Unterstützung von physikalisch geschultem Fachpersonal benötigen.

Die Einsatzgebiete von Medizinphysikern/-innen sind die Strahlentherapie, die Nuklearmedizin und die Radiologie. Sie sorgen unter anderem für die korrekten Anwendung der Gerätschaften und physikalischen Methoden, achten auf die genaue Dosierung radioaktiver Materialien und kümmern sich um die Installation und Wartung der radiologischen Apparate.

Das deutsche Strahlenschutzgesetz legt seit seiner Aktualisierung im Januar 2019 fest, dass bei bestimmten radiologischen Untersuchungen Medizinphysik-Experten/-innen (MPE) hinzuzuziehen sind. Dabei handelt es sich um Medizinphysiker/innen (MP), die über einen Masterabschluss verfügen und die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nachweisen können (§5 Abs. 24 StrlSchG).

Medizinphysiker/in Studium – Übersicht

Der Zugang zum Beruf als Medizinphysiker/in ist auf verschiedenen Wegen möglich. Grundlage bildet ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Eine Befragung unter den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) zeigt, dass rund die Hälfte aller Medizinphysiker/innen ein Physikstudium absolviert hat. Rund ein Drittel hat einen Abschluss in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach erworben.

Seit Ende der 1990er Jahre besteht zudem die Möglichkeit, das Fach “Medizinische Physik” zu studieren. Der erste derartige Studiengang wurde 1998 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eingerichtet.

Medizinische Physik – Zugangsvoraussetzungen

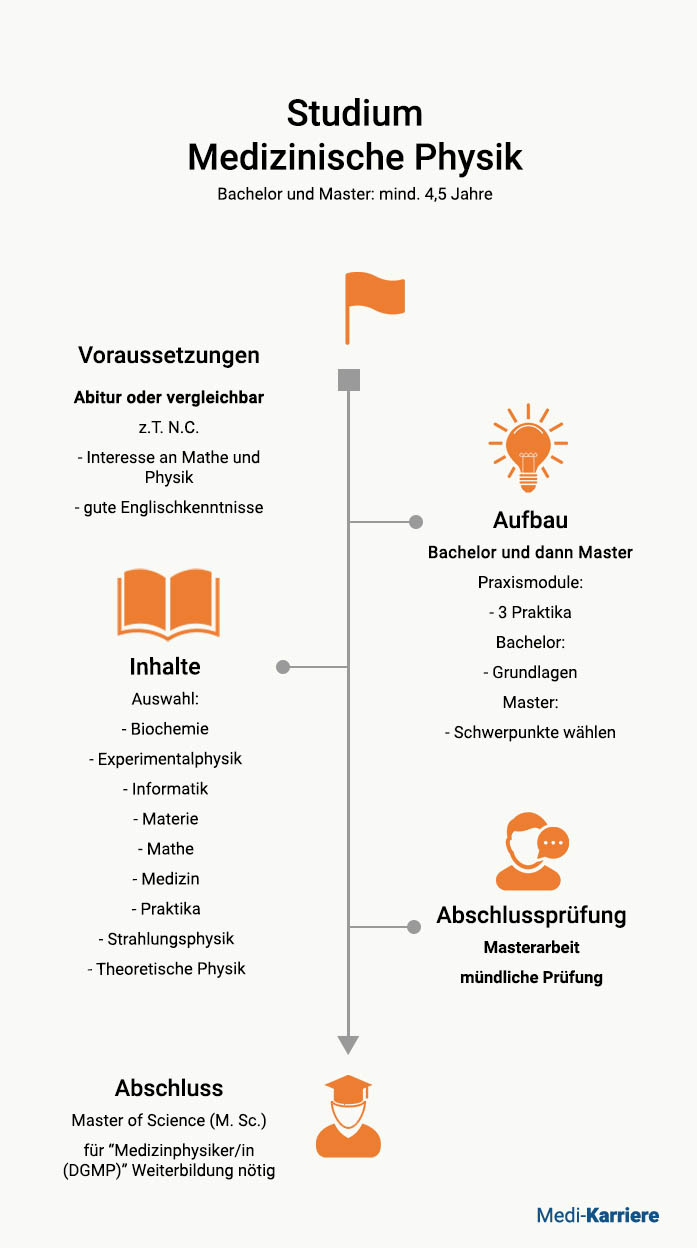

Wer sich für das Studium der medizinischen Physik bewerben möchte, benötigt eine Hochschulzugangsberechtigung, etwa das Abitur oder die fachgebundene Hochschulreife. Da es sich bei der medizinischen Physik um eine recht beliebte Disziplin handelt, gelten an einigen Hochschulen zudem zusätzliche Zugangsvoraussetzungen wie ein Numerus Clausus (N.C.).

Weiterhin sollten Bewerber/innen einige persönliche Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel ein hohes Interesse an Mathematik und Physik sowie ein gutes Grundlagenwissen in diesen Fächern mitbringen. Englischkenntnisse sind ebenfalls für die Bewerbung von Vorteil.

Medizinphysiker/in – Ausbildungsform und Ausbildungsaufbau

Das Hochschulstudium der medizinischen Physik gliedert sich in einen Bachelor- und einen Master-Studiengang. Der Master ist für die Tätigkeit als Medizinphysiker/in verpflichtend, eine Karriere nur mit Bachelorabschluss stellt die absolute Ausnahme dar. Sowohl Bachelor- als auch Masterstudium schließen Praxismodule mit ein. Je nach Hochschule kann die klinische Tätigkeit einen sehr großen Raum einnehmen. Dafür arbeiten die betreffenden Hochschulen eng mit Kliniken zusammen.

Medizinphysiker/in ist keine geschützte Berufsbezeichnung – außer im Land Berlin, wo 1987 eine gesetzliche Regelung in Kraft getreten ist. Die Zertifizierung als Medizinphysiker/in mit DGMP-Fachanerkennung setzt allerdings eine mindestens dreijährige, berufliche Tätigkeit unter Anleitung eines Weiterbildungsermächtigten voraus.

Wer als Medizinphysik-Experte/-in im Strahlenschutz tätig sein möchte, muss eine praktische Vollzeit-Weiterbildung unter Anleitung eines fachkundigen MPE absolvieren und Grund- und Spezialkurse im Strahlenschutz belegen. Die Dauer der praktischen Ausbildung richtet sich nach dem Umfang der zu erwerbenden Fachkunde.

Berufsbegleitendes Studium – Medizinische Physik

Das Masterstudium der Medizinischen Physik ist auch berufsbegleitend möglich. Die TU Kaiserslautern bietet einen entsprechenden Fernstudiengang an. Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester, mit einem Zeitaufwand von etwa 15 bis 20 Stunden pro Woche.

Medizinische Physik – Inhalte des Studiums

Das Bachelorstudium der Medizinischen Physik behandelt vorwiegend physikalische Themen, begleitet von Modulen aus den Bereichen Mathematik, Informatik und Medizin. Schwerpunkte und Praxisanteil unterscheiden sich dabei je nach Hochschule.

Die einzelnen Module umfassen beispielsweise:

| Modul | Punkte |

| Experimentalphysik (1-3) | 29 |

| Theoretische Physik (1-2) | 18 |

| Medizinphysik (1-2) | 15 |

| Struktur der Materie: Festkörperphysik, Kern- und Elementarteilchenphysik | 8 |

| Strahlungsphysik, Medizinphysik und Klinikpraktikum | 8 |

| Elektronik | 8 |

| Grundpraktikum | 12 |

| Fortgeschrittenenpraktikum | 6 |

| Biochemie (1-2) | 6 |

| Physiologie (1-2) | 6 |

| Anatomie | 4 |

| Höhere Mathematik (1-3) | 27 |

| Informatik: Einführung für Ingenieure und Naturwissenschaftler | 7 |

Details zum Studiengang erfahren

Alle Details, welche Rolle welches Fach im Studienverlaufsplan spielt und wie alles genau aufgebaut sein wird, kann man auf den Seiten der Wunschuni erfahren. Sollten dann noch Fragen offen sein, kann man eine E-Mail mit allem, was noch unklar ist, verfassen.

Darum geht es nach der Master-Zulassung

Im Master-Studiengang obliegt es den Studierenden, ihre Schwerpunkte zu setzen. Die Entscheidung für einen Schwerpunkt bildet die Basis für die spätere Berufstätigkeit. Das Angebot an Modulen variiert, für gewöhnlich werden aber die folgenden Inhalte behandelt:

- Strahlenphysik und -biologie

- Nuklearmedizin

- Dosimetrie

- bildgebende Systeme: Ultraschall, Computertomographie, Kernspintomographie

- Wahrscheinlichkeitsrechnung, Stochastik, Computersimulation

- Plasmaphysik

- Laserphysik

- Biophysik und biomedizinische Messtechnik

- Laborpraktika und physikalische Experimente

Was ist Plasmaphysik und was Dosimetrie?

Unter Plasma versteht man in der Physik ein Gemisch aus Teilchen, genauer aus Ionen, neutralen Atomen oder Molekülen sowie freien Elektronen. In diesem Fach lernt man genaues über die komplexen physikalischen Vorgänge im Plasma.

Dosimetrie heißt die Quantifizierung und Feststellung von Strahlung. Zur Messung nutzt man oft ein Dosimeter und untersucht biologische Einflussfaktoren.

Medizinische Physik – Studium Dauer

Das Bachelorstudium der Medizinischen Physik dauert je nach Hochschule sechs bis acht Semester. Die Regelstudienzeit des Master-Studiengangs beträgt in Vollzeit drei bis vier Semester.

Hinzu kommt die praktische Ausbildung, die bei Medizinphysiker/innen mit DGMP-Fachanerkennung drei Jahre dauert, bei MPE mit Strahlentherapie-Sachkundenachweis eventuell auch länger.

Medizinische Physik – Ausbildungsorte

Mittlerweile bieten eine Vielzahl von Universitäten Medizinische Physik als eigenständigen Studiengang an. Die DGMP listet insgesamt 27 Standorte in Deutschland auf. Weiterhin ist das Studium der Medizinischen Physik an der Medizinischen Universität Wien möglich.

Je nach Hochschule ist das Studium leicht unterschiedlich aufgebaut. So legen einige Universitäten zum Beispiel großen Wert auf die praktisch-klinische Ausbildung, während an anderen der theoretische Teil einen größeren Raum einnimmt.

Medizinische Physik – Ausbildungsabschluss

Das Studium der Medizinischen Physik schließt mit dem Master of Science (M. Sc.) ab. Um den akademischen Grad zu erhalten, erstellen Studierende eine Masterarbeit zu einem wissenschaftlichen Thema und legen eine mündliche Abschlussprüfung ab.

Die dreijährige Weiterbildung zum/-r Medizinphysiker/in mit DGMP-Fachanerkennung endet mit einem Fachgespräch vor einer sogenannten Fachanerkennungskommission. Dieses Gremium besteht aus mindestens zwei berufserfahrenen MPE. Bei erfolgreicher Prüfung vergibt die Fachanerkennungskommission die Urkunde zur “Fachanerkennung für Medizinische Physik der DGMP” und Absolventen/-innen dürfen die Berufsbezeichnung “Medizinphysiker/in (DGMP)” tragen. Der aktuelle Vorsitzende der Anerkennungskommission ist Prof. Dr. Markus Buchgeister und das bereits seit 2020.

Medizinphysiker/in – Gehalt während der Ausbildung

Die akademische Ausbildung wird nicht vergütet. Während der praktischen Weiterbildung zum/-r “Medizinphysiker/in (DGMP)” richtet sich das Gehalt nach Art und Tarifbindung der ausbildenden Einrichtung.

An Krankenhäusern und Kliniken in öffentlicher Hand gelten der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TV-ÖD), der Tarifvertrag der Länder (TV-L), der Tarifvertrag für Unikliniken (TV-UK) oder der Ärztetarif (TV-A/VKA). An kirchlichen Einrichtungen erfolgt die Bezahlung gemäß eigener Arbeitsvertragsrichtlinien.

Am häufigsten in dem Betätigungsfeld ist die Entlohnung nach TV-L. Medizinphysiker/innen werden für gewöhnlich in die Entgeltgruppe E13 eingeordnet. Das Einstiegsgehalt liegt bei 4.074 Euro brutto im Monat.

Wie viel verdient man als Medizinphysiker/in?

Das Gehalt, das man als Medizinphysikerin oder als Medizinphysiker weiteren Berufsleben bekommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören neben Branche und der Region auch die eigene Berufserfahrung und die Anzahl der Mitarbeitenden, die das Unternehmen hat. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Monatsbruttogehalt bei 5.830 Euro. Der Mitgliederbefragung der DGMP zufolge erstreckt sich die Gehaltsspanne von 40.000 bis über 90.000 Euro brutto im Jahr, wobei die Mehrheit der Befragten Gehälter von über 50.000 Euro im Jahr verdient.

Bei Bezahlung nach TV-L in der Entgeltgruppe E13 beträgt die monatliche Vergütung, abhängig von der Berufserfahrung, zwischen 4.074 und 5.873 Euro brutto im Monat. Medizinphysiker/innen und MPE, die mehr Verantwortung übernehmen, können auch in die Entgeltgruppe E14 eingeordnet werden. Das Gehalt zum Beginn in diesen Jobs liegt hier bei 4.419 Euro brutto im Monat und steigt bis auf 6.258 Euro im Monat.

Medizinphysiker/in Stellenangebote

Medizinphysiker/in – Aufgaben im Arbeitsalltag

Je nach Einsatzgebiet nehmen Medizinphysiker/innen eine Vielzahl von Aufgaben wahr. Entsprechend abwechslungsreich gestaltet sich der Alltag im Beruf. Zu den grundlegenden Aufgaben gehören:

Optimierung des Strahlenschutzes

Als Medizinphysiker/in kennt man sich zum Beispiel mit der aktuellen Strahlenschutzverordnung aus und trifft die Entscheidung, welche medizinisch-physikalischen Geräte eingesetzt werden. Er/sie weiß aber nicht nur, welche Medizintechnik sich am besten eignet, sondern überwacht außerdem die Dosierung der radioaktiven oder ionisierenden Strahlung und stellt letztlich sicher, dass die Risikogrenzwerte nicht überschritten werden.

Werden Patienten/-innen hohen Dosen radioaktiver oder ionisierender Strahlung ausgesetzt, muss verpflichtend ein/e MPE hinzugezogen werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass man auch bei jeder einzelnen Behandlung anwesend sein muss. Man muss allerdings als Ansprechpartner/in für das medizinische Personal zur Verfügung stehen.

Qualitätssicherung und Risiko-Management

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich von Medizinphysiker/innen sind die Qualitätssicherung und das Risiko-Management. Man entwickelt Strategien und kontrolliert die Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnahmen. Als Mitglied interdisziplinärer Teams bewertet man das Risiko diverser medizinisch-physikalischer Prozesse und leitet Maßnahmen zur Risikoreduzierung ein.

Schulung und Beratung von medizinischen Fachkräften

Medizinphysiker/innen weisen medizinisches Fachpersonal in den Umgang mit medizinisch-physikalischer Technik ein und vermitteln alle Informationen, die für die sichere Anwendung benötigt werden. So stellen Medizinphysikexperten/-innen sicher, dass die Qualität und der Erfolg in den relevanten Anwendungsbereichen gegeben sind. Man klärt über Risiken auf und steht bei Fragen beratend zur Seite.

Weitere Aufgaben

Außerdem gehören diese Tätigkeiten zum Alltag einer Physikerin oder eines Physikers im Bereich Medizin:

- Installation, Wartung und Überwachung medizinisch-radiologischer Anlagen

- Kontrolle der Abnahmeprüfung (Qualitätskontrolle)

- Untersuchung möglicher Vorkommnisse und Fehler (Suche nach einer Lösung)

- Erstellung von Risikoeinschätzungen für Strahlenschutzkommissionen

Medizinphysiker/in – Fachrichtungen

Zwar ist ein Großteil deren, die als Medizinphysiker/in tätig sind, in der Strahlentherapie. Jedoch kann man sich auch auf andere Fachbereiche spezialisieren, darunter:

- Strahlenschutz

- Nuklearmedizin

- Röntgendiagnostik

- Klinisch-medizinische Optik

- Klinische Audiologie/Medizininformatik

- Klinische Anwendung von Lasern/Ultraschall/Magnetresonanz

- Physikalische Messtechniken in der Medizin

Medizinphysiker/in – Arbeitsorte

Als Medizinphysiker/in arbeitet man vorwiegend in Einrichtungen des Gesundheitssystems, zum Beispiel in Krankenhäusern, Unikliniken oder medizinischen Praxen. Abhängig von der Spezialisierung ist es darüber hinaus möglich, in der Industrie tätig werden und in der Entwicklung medizinisch-physikalischer Geräte arbeiten. Weiterhin ist eine Tätigkeit in der medizinischen Forschung und Entwicklung möglich. Alternativ bietet man als selbstständige/r Dozent/in für Strahlenschutz Beratungen für Einrichtungen oder eine Behörde an.

Weiterbildungsmöglichkeiten für Medizinphysiker/innen

Möchte man sich im Bereich der Medizinischen Physik weiterbilden, kann man sich zum Beispiel für das Fortbildungsprogramm der DGMP bewerben. Webinare zur allgemeinen Medizinphysik und ihren spezifischen Fachrichtungen stehen sowohl zum Berufseinstieg als auch erfahrenen MPE offen. Englischsprachige Fortbildungsreihen werden von der International Organization for Medical Physics (IOMP) angeboten.

Passende Stellenangebote finden

Noch auf der Suche nach einem passenden Stellenangebot? Medi-Karriere ist ein Info- und Karriereportal für medizinische Berufe. Daher findet man hier auf der Webseite zum Beispiel Medizinphysiker-Jobs, Stellen für Medizininformatiker sowie Stellenangebote in der Verwaltung.

Häufige Fragen

- Wie viel verdient man als Medizinphysiker/in?

- Wie lange dauert die Ausbildung zum/-r Medizinphysiker/in?

- Was muss man mitbringen, um Medizinphysiker/in zu werden?

- Was ist die Aufgabe eines/-r Medizinphysikers/-in?

Das Gehalt als Medizinphysiker/in hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören Branche und Unternehmensgröße des Arbeitgebers, die jeweilige Region sowie die eigene Berufserfahrung. Das mittlere Gehalt liegt laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit bei 5.830 Euro brutto pro Monat. An öffentlichen Einrichtungen erfolgt die Bezahlung nach Tarifvertrag, zumeist nach Tarifvertrag der Länder, entsprechend der Entgeltgruppe E13 oder E14. Das Einstiegsgehalt beträgt 4.074 bzw. 4.419 Euro und steigert sich im Laufe des Berufslebens bis auf 5.873 bzw. 6.258 Euro brutto im Monat.

Die Arbeit als Medizinphysiker/in setzt ein abgeschlossenes Masterstudium (M. Sc.) voraus. Die Regelstudienzeit für Bachelor- und Masterstudium liegt je nach Hochschule bei insgesamt neun bis zwölf Semestern. Die Fachanerkennung der DGMP erhält man nach einer anschließenden, drei Jahre dauernden praktischen Weiterbildung, die mit einem Fachgespräch vor einer Fachanerkennungskommission abschließt. Wer als Medizinphysik-Experte/-in tätig werden möchte, muss einen Fachkundenachweis im Strahlenschutz erbringen. Die Dauer der dazu erforderlichen praktischen Weiterbildung variiert.

Voraussetzung für das Hochschulstudium zum/-r Medizinphysiker/in ist das Abitur oder die fachgebundene Hochschulreife. An einigen Hochschulen gilt ein N.C. Wer sich für das Studium der Medizinischen Physik bewerben möchte, sollte Interesse an Mathematik und Physik mitbringen. Idealerweise hat man diese Fächer als Leistungskurse belegt. Fehlende Grundkenntnisse können aber auch durch Vorkurse an der Universität nachgeholt werden. Um sich mit internationaler Fachliteratur befassen zu können, sind Englischkenntnisse von Vorteil. Einige Studiengänge finden auch komplett auf Englisch statt.

Medizinphysiker/innen sind vorrangig in der Strahlentherapie, in der Nuklearmedizin und in der Radiologie tätig. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Optimierung des Strahlenschutzes. Sie stellen sicher, dass weder Patienten/-innen noch medizinisches Personal einer zu hohen Strahlendosis ausgesetzt werden. Dafür übernehmen sie auch Aufgaben in der Qualitätssicherung und im Risiko-Management.