Inhaltsverzeichnis

Die Stimme ist das hörbare Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus Atmung, Kehlkopf (Larynx) und Resonanzräumen wie Mund- und Nasenhöhle. Sie dient nicht nur der Verständigung, sondern überträgt auch Emotionen, Persönlichkeit und soziale Signale. Besonders bei Sprechberufen spielt eine gesunde Stimme eine zentrale Rolle.

Dieser Artikel beleuchtet die anatomischen Grundlagen der Stimmbildung, erklärt die physiologischen Abläufe bei der Phonation und gibt einen Überblick über häufige Stimmstörungen (Dysphonien), deren Ursachen, Diagnostik und Therapieoptionen.

Inhaltsverzeichnis

Stimme – Definition

Medizinisch bezeichnet die Stimme (lat. vox) den durch Schwingungen der Stimmlippen im Kehlkopf erzeugten Schall, der durch Mund-, Rachen- und Nasenhöhle modifiziert wird. Man spricht dabei von einem akustischen Signal, das aus der Wechselwirkung von Luftstrom, muskulärer Spannung und Gewebeschwingung entsteht.

Im Alltagsverständnis wird der Begriff oft mit Sprechen oder Lautäußerung gleichgesetzt, tatsächlich bildet die Stimme aber nur die Grundlage. Erst durch Artikulation (Bewegung von Zunge, Lippen und weiter) entsteht Sprache. Die Stimmgebung selbst erfolgt über die sogenannte Phonation, also das hörbare Schwingen der Stimmlippen unter Einfluss des Ausatemstroms (exspiratorische Luftbewegung).

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht steht der Begriff „Stimme“ außerdem für individuelle klangliche Merkmale eines Menschen, die zum Beispiel Rückschlüsse auf Alter oder Gefühlslage zulassen. Die Herkunft des Wortes reicht bis ins Althochdeutsche zurück (stimma) und ist etymologisch mit Begriffen wie „Stimmung“ verwandt, was bereits den engen Zusammenhang zwischen Stimme und Emotion andeutet.

Stimme – Anatomische Grundlagen

Die menschliche Stimme entsteht durch ein abgestimmtes Zusammenspiel mehrerer anatomischer Strukturen, die gemeinsam den sogenannten Stimmapparat bilden. Er umfasst drei funktionelle Hauptkomponenten. Die Lunge erzeugt als Druckquelle den notwendigen Luftstrom, der Kehlkopf (Larynx) den Ton, und die Resonanzräume (Rachenhöhle, Mundhöhle und Nasenhöhle), verleihen dem erzeugten Ton Volumen und Klangfarbe.

Ohne einen koordinierten Ablauf zwischen diesen Bereichen kann keine klare, kräftige oder belastbare Stimme entstehen. Zusätzlich tragen Zunge, Lippen, Kiefer und Gaumensegel zur Klangformung bei, auch wenn sie primär der Artikulation dienen.

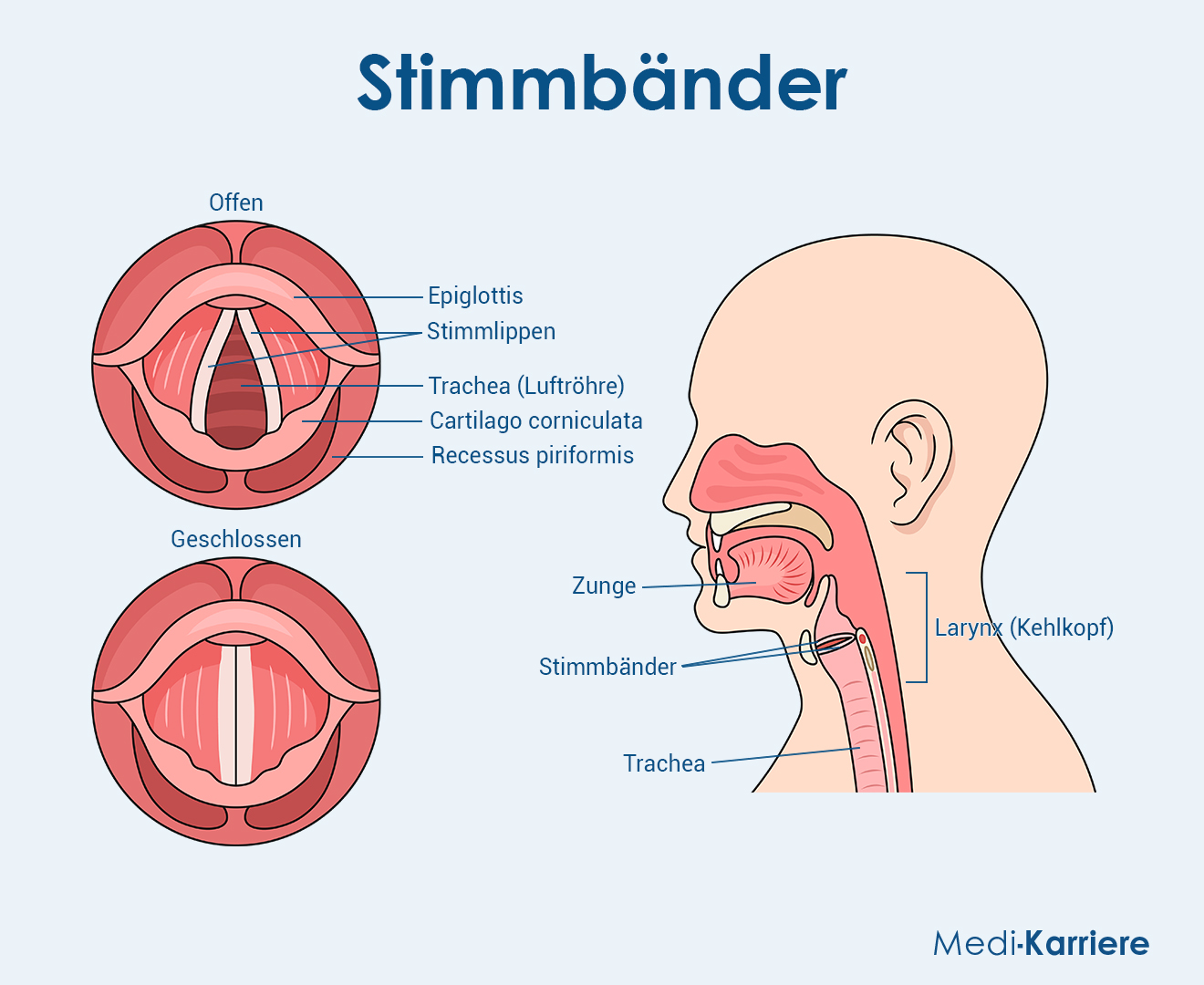

Kehlkopf (Larynx)

Der Kehlkopf ist das zentrale Organ der Stimmbildung. Er liegt im Hals, zwischen dem Oberrand des fünften und dem Unterrand des sechsten Halswirbels und verbindet den Rachen mit der Luftröhre. Anatomisch besteht er aus mehreren Knorpeln, Muskeln und Schleimhautstrukturen, die gemeinsam die Stimmlippen (oft als „Stimmbänder“ bezeichnet) bewegen.

Zu den wichtigsten Bestandteilen zählen:

- Schildknorpel (Cartilago thyroidea): Er ist vorn am Hals tastbar, insbesondere bei Männern als „Adamsapfel“.

- Ringknorpel (Cartilago cricoidea): Dieser bildet die Basis des Kehlkopfs und liegt unterhalb des Schildknorpels.

- Stellknorpel (Cartilagines arytaenoideae): Sie sind paarig angeordnet, beweglich und zuständig für die Öffnung und Schließung der Stimmlippen.

Zwischen Schild- und Stellknorpeln sind die Stimmlippen aufgespannt. Diese bestehen aus einem Muskelkern (Musculus vocalis), überzogen von der Lamina propria mit elastischen Fasern und einer darüberliegenden Schleimhaut.

Beim Ausatmen strömt Luft durch die Glottis (Stimmritze) zwischen den Stimmlippen hindurch. Durch gezielte muskuläre Bewegung können die Stimmlippen in Schwingung versetzt werden, wodurch der Grundton der Stimme entsteht. Dabei beeinflussen Spannung, Länge und Masse der Stimmlippen die Tonhöhe, denn je gespannter und dünner sie sind, desto höher klingt die Stimme.

Die Bewegung wird über verschiedene intrinsische Kehlkopfmuskeln gesteuert. Besonders wichtig ist der Musculus cricothyroideus, der die Stimmlippen spannt und damit die Tonhöhe reguliert.

Resonanzräume

Der im Kehlkopf erzeugte Ton wäre ohne Resonanzräume schwach und wenig charakteristisch, in etwa vergleichbar mit der Saite eines Instruments ohne Korpus. Die wichtigsten Resonanzräume im menschlichen Körper sind der Rachenraum (Pharynx), die Mundhöhle (Cavum oris) und die Nasenhöhle (Cavum nasi).

In diesen Hohlräumen wird der Grundton verstärkt, gefiltert und individuell geformt. So entstehen Klangfarbe (Timbre), Lautstärke und Artikulationsfähigkeit, wobei aber auch Zunge, Gaumensegel, Lippen und Zähne die Resonanz entscheidend beeinflussen.

Die Position von Kiefer, Zunge und Lippen, etwa beim Gähnen, Lächeln oder Sprechen, verändert die Raumgröße und damit den Stimmklang. So erklärt sich auch, warum jede Stimme einzigartig klingt und warum Schnupfen, Allergien oder anatomische Besonderheiten die Stimmqualität merklich beeinträchtigen können.

Stimme – Physiologie der Stimmbildung

Medizinisch spricht man bei der Stimmbildung von der Phonation, der hörbaren Tonerzeugung durch Schwingung der Stimmlippen. Dieser Vorgang basiert auf dem myoelastisch-aerodynamischen Prinzip, wobei Muskelspannung (myo), Gewebeelastizität (elastisch) und Luftströmung (aerodynamisch) gleichzeitig und aufeinander abgestimmt wirken.

Phonation

Die Entstehung der Stimme beginnt mit der Ausatmung. Die Luft aus der Lunge wird durch die Luftröhre in Richtung Kehlkopf gepresst. Sind die Stimmlippen dabei in Adduktionsstellung (geschlossen), staut sich der Luftdruck darunter kurzzeitig auf, wodurch der subglottische Druck entsteht.

Sobald dieser Druck die Stimmlippen auseinanderdrückt, strömt die Luft durch die Stimmritze (Glottis). Aufgrund der Elastizität und des Bernoulli-Effekts schließen sich die Stimmlippen unmittelbar wieder. Es entsteht ein rhythmisches Öffnen und Schließen mit bis zu mehreren Hundert Zyklen pro Sekunde.

Diese schnelle Bewegung unterteilt den Luftstrom in pulsierende Einheiten, wodurch ein Grundton entsteht, der später in den Resonanzräumen verstärkt wird. Die Frequenz dieser Schwingungen bestimmt zudem die Tonhöhe.

Steuerung von Tonhöhe, Lautstärke und Klangfarbe

Drei zentrale Parameter lassen sich aktiv steuern: die Tonhöhe (Frequenz), Lautstärke (Schalldruck) und die Klangfarbe (Timbre).

Die Tonhöhe hängt primär von der Spannung, Länge und Masse der Stimmlippen ab. Hohe Töne entstehen durch stark gespannte, längere und dünnere Stimmlippen, während lockerere, kürzere und dickere Stimmlippen tiefe Töne verursachen. Verantwortlich ist vor allem der Musculus cricothyroideus, der durch Kippbewegung des Schildknorpels die Stimmlippen spannt.

Die Lautstärke (Schalldruck) hängt vom subglottischen Druck und von der muskulären Kontrolle über die Schwingungsamplitude der Stimmlippen ab. Eine stärkere Ausatmung führt zu einer größeren Amplitude der Schwingung und damit zu einer lauteren Stimme, während durch einen geringeren Druck ein leiser, weicher Klang entsteht.

Die Klangfarbe (Timbre) wird durch die Resonanzräume geformt. Jeder Mensch besitzt durch Anatomie, Muskelspannung und Bewegungsmuster ein individuelles Klangprofil und auch Emotionen, Müdigkeit oder Hormonspiegel beeinflussen die Klangfarbe spürbar.

Die Phonation unterliegt nicht nur bewusster Steuerung, sondern auch vegetative Einflüsse wie Stress, Angst, hormonelle Schwankungen oder emotionale Zustände wirken sich hörbar auf die Stimme aus, was man oft an Zittern, gepresster Stimme oder Tonbrüchen erkennt.

Stimme – Stimmstörungen (Dysphonien) und Diagnostik

Eine dauerhaft veränderte oder eingeschränkte Stimme, sei es durch Heiserkeit, Schwäche oder Stimmversagen, wird medizinisch als Dysphonie bezeichnet. Sie stellt das häufigste Leitsymptom bei Stimmerkrankungen dar. Auslöser können funktionelle Störungen, strukturelle Veränderungen oder psychische Belastungsfaktoren sein. In der klinischen Praxis genügt meist die Unterscheidung in funktionelle (ohne organischen Befund) und organisch bedingte Dysphonien.

Häufige Ursachen und Symptome

Zu den typischen Ursachen zählen:

- Akute Kehlkopfentzündung (Laryngitis): Meist viral bedingt, mit Heiserkeit, Trockenheitsgefühl und Hustenreiz.

- Stimmüberlastung und Fehlgebrauch: Besonders bei Vielsprechern oder untrainierter Sprechtechnik. Sie führt häufig zu Stimmlippenknötchen.

- Gutartige Veränderungen der Stimmlippen: Etwa Polypen oder Zysten, die den Schwingungsablauf stören.

- Stimmbandlähmung (Recurrensparese): Einseitig oder beidseitig. Tritt häufig nach Operationen im Halsbereich auf, etwa an der Schilddrüse, bei der der Nervus laryngeus recurrens verletzt wird.

- Reflux-Laryngitis: Durch stillen Rückfluss von Magensäure ausgelöste Reizung des Kehlkopfs.

- Psychogene Dysphonien: Bei starker psychischer Belastung, funktionellem Stimmverlust oder Trauma.

Zu den Leitsymptomen zählen Heiserkeit (rau, behaucht oder gepresst), eine eingeschränkte Stimmkraft, Stimmermüdung, Räusperzwang oder Fremdkörpergefühl im Hals sowie Tonhöhenverlust oder Stimmversagen.

Stimmhygiene und Prävention

Eine gesunde Stimme profitiert von regelmäßiger Flüssigkeitszufuhr, ausreichender Regeneration und achtsamem Umgang – besonders bei beruflicher Belastung. Wichtig sind ein effizienter Stimmgebrauch, Vermeidung von Pressen oder Flüstern sowie das Vermeiden von Reizstoffen wie Zigarettenrauch. Stimmtraining durch Logopädie oder Gesangsunterricht kann Fehlbelastungen vorbeugen. Bei ersten Anzeichen von Heiserkeit empfiehlt sich Stimmschonung statt forcierter Nutzung.

Diagnostik

Die Abklärung erfolgt interdisziplinär, meist durch HNO-Ärzte, Phoniater und Logopäden. Zentrale diagnostische Schritte sind nach der Anamnese über die Beschwerden und das Stimmverhalten sowie die Stimmbelastung, die Laryngoskopie. Hierüber lassen sich die Stimmlippenform und -bewegung sowie Schwingungen darstellen. Man erkennt hierbei auch Entzündungen, Knötchen oder asymmetrische Bewegungen.

Weitere diagnostische Methoden umfassen folgende:

- Akustische Stimmanalyse: Objektive Messung von Frequenzumfang, Jitter, Shimmer und Stimmklang (vor allem bei Verlaufskontrolle in der Therapie).

- Stimmfeldmessung: Erhebung des stimmlichen Leistungsbereichs, also wie hoch, tief, laut und leise eine Person phonieren kann.

- Logopädische bzw. phoniatrische Befunderhebung: Bewertung von Atmung, Haltung, Stimmtechnik und Sprechverhalten im Alltag.

Bei unklarer oder länger anhaltender Heiserkeit (mehr als zwei bis drei Wochen) ist eine organische Abklärung essenziell.

Therapieoptionen

Die Behandlung einer Stimmstörung richtet sich nach der Ursache, dem Schweregrad und der individuellen Belastungssituation. Ziel ist die Wiederherstellung einer belastbaren, funktionellen Stimme, möglichst ohne Überlastung oder dauerhafte Einschränkung.

Die konservative Therapie umfasst diese Aspekte:

- Logopädie / Stimmtherapie zur Schulung von Atemtechnik, Stimmsitz, Resonanz und Artikulation

- Stimmschonung bei akuten Reizzuständen, ergänzt durch gezielte Stimmübungen im weiteren Verlauf

- Verhaltenstherapie bei psychogenen oder funktionellen Dysphonien

- Entspannungs- und Körperarbeit (etwa Atemarbeit)

Eine medikamentöse Behandlung kann zusätzlich helfen:

- Antiphlogistika oder Inhalationen bei akuten Entzündungen

- Protonenpumpenhemmer bei Reflux-bedingter Laryngitis

- ggf. Glukokortikoide bei massiver Stimmlippenödembildung (z. B. Reinke-Ödem)

Zusätzlich ist bei einigen Erkrankungen eine operative oder interventionelle Therapie indiziert:

- Mikrochirurgische Entfernung von Knötchen, Polypen oder Zysten

- Stimmlippenaugmentation bei Stimmbandlähmung (zum Beispiel durch Hyaluronsäure oder Implantate)

- Botulinumtoxin-Injektion bei spasmodischer Dysphonie (Stimmkrampf)

Ein interdisziplinärer Therapieansatz erhöht die langfristige Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich.

- Seifert E., Wie funktioniert die Stimme?, Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz, Ausgabe 3/2020

- Kehlkopf, Sprechen und Sprache, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 13.07.2025)