Inhaltsverzeichnis

Das Lymphsystem spielt im menschlichen Körper eine wichtige Rolle. Ohne die Lymphknoten würde es aber eine Menge der essentiellen Aufgaben gar nicht ausführen können, denn Lymphknoten fungieren gewissermaßen als Aufpasser und Regelstationen in diesem System. Was genau ein Lymphknoten (lat. nodus lymphoideus) ist, wie er aufgebaut ist und welche Funktionen im Körper auf sie zurückzuführen sind, wird in diesem Artikel erklärt.

Inhaltsverzeichnis

Lymphknoten – Definition

Lymphknoten gehören, genau wie die Milz und immunaktives Gewebe der Schleimhaut, zu den sekundär lymphatischen Organen. Alle Menschen besitzen in der Regel zwischen 600 und 700 Lymphknoten, die über den gesamten Körper verteilt sind, sich aber in bestimmten Regionen häufen. Innerhalb des Lymphsystems stellen sie eine Passagestation dar, in welcher die Lymphe zum einen gefiltert wird und zum anderen eine Aktivierung des Immunsystems stattfindet.

Primäre vs. sekundäre lymphatische Organe

Bei dieser Einteilung der Lymphorgane spielt die Funktion eine entscheidende Rolle. In primären lymphatischen Organen, wozu das Knochenmark und die Thymusdrüse zählen, werden Zellen des Immunsystems gebildet. In sekundären Lymphorganen hingegen werden diese Zellen dann aktiviert, wenn eine Immunreaktion eingeleitet werden soll. Dazu gehören Milz, Lymphknoten und schleimhautassoziiertes Gewebe im Darmbereich.

Lymphknoten – Aufbau

Lymphknoten besitzen prinzipiell die Form einer Bohne, haben also eine konkave und eine konvexe Seite. Die Größe kann sich beim Gesunden je nach Körperregion und Lage unterscheiden, beläuft sich aber auf einige wenige Millimeter bis maximal 1,5 Zentimeter. Lymphgefäße erreichen den Lymphknoten über die konvexe Seite; auf der gegenüberliegenden (konkaven) Seite treten Lymph- sowie zu- und abführende Blutgefäße wieder aus.

Der Lymphknoten ist von einer straffen Kapsel aus Bindegewebe umgeben, von der aus vereinzelt Stränge in die Mitte ziehen und den Lymphknoten somit in kleinere Abteilungen unterteilen. Innerhalb eines Lymphknotens befindet sich ein ausgeprägtes Gangsystem. Durch dieses sogenannte “Sinussystem” fließt die Lymphflüssigkeit von einem Pol zum anderen.

Nach der Art der vorhandenen Immunzellen kann man einen Lymphknoten noch in verschiedene Schichten einteilen. Von außen nach innen wären das:

- Rinde

- Paracortex

- Mark

Lymphknoten – Einteilung

Lymphknoten kann man nach verschiedenen Kriterien in diverse Gruppen unterteilen. Einmal geht das nach der Position innerhalb des Abflusssystems, wobei man dann primäre und sekundäre Lymphknoten unterscheiden kann:

| Unterteilung | Synonym | Definition |

| Primärer Lymphknoten | Regionaler Lymphknoten | allererste Filterstation innerhalb des Lymphsystems für einen bestimmten Körperbereich |

| Sekundärer Lymphknoten | Sammel-Lymphknoten | Zuflüsse aus mehreren primären Lymphknoten, daher auch Lymphe aus mehreren Körpergebieten |

Außerdem lassen sich Lymphknoten zum Beispiel auch noch anhand ihrer Lage zu Organen in viszeral und parietal einteilen:

| Unterteilung | Synonym | Definition |

| Parietaler Lymphknoten | Wandständiger Lymphknoten | Lage im Bauch- und Beckenbereich um große Gefäße herum oder nahe der Rumpfwand |

| Viszeraler Lymphknoten | Organnaher Lymphknoten | Organspezifische Lage, meist den unpaaren Bauchorganen (Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Milz) zugeordnet |

Lymphknoten treten im Körper in unterschiedlichen Größenverhältnissen auf. Die größten, die man manchmal sogar von außen als Knötchen ertasten kann, befinden sich im Kopf-Hals-Bereich, in der Achselhöhle und in der Leistengegend. Dazu gehören zum Beispiel Lymphknoten am Hals und Mund.

Lymphknoten – Funktion

Lymphknoten haben einige sehr wichtige Aufgaben im menschlichen Organismus. Sie sind ein essentieller Bestandteil des Lymphsystems im Körper und sind auch für eine gut funktionierende Immunabwehr unabkömmlich. Grob lässt sich ihre Funktion auf zwei wesentliche Aspekte herunterbrechen.

Filterung

Die im Körper gebildete Lymphflüssigkeit transportiert Flüssigkeiten, Fette, Proteine und Zellen. Oftmals befinden sich darin aber auch körperfremde Stoffe, beziehungsweise Bestandteile, die möglicherweise schädlich sein könnten. Dazu gehören etwa Krankheitserreger, wie Bakterien, Viren, Fremdpartikel oder bösartig entartete Zellen.

In den Lymphknoten sind eine Vielzahl von Fresszellen, sogenannten Makrophagen, vorhanden, die derartige körperfremden Stoffe aus der Lymphe entfernen und diese “reinigen”. So minimieren sie Ursachen für eine Infektion.

Immunsystem

Nehmen die soeben angesprochenen Erreger im Körper überhand, muss dringend etwas geschehen, denn ansonsten droht eine Erkrankung. In den Lymphknoten sitzen eine Vielzahl von unterschiedlichen Zellen des Immunsystems. Beim Durchfluss der Lymphe durch den Lymphknoten gelangen körperfremde und infektiöse Bestandteile mit Immunzellen in Kontakt und aktivieren diese. Die aktivierten Zellen produzieren anschließend im Rahmen einer Immunreaktion Antikörper und treten aus dem Lymphsystem in den Blutkreislauf über. Mit Hilfe des Blutes können die Zellen des Immunsystems zum jeweiligen Entzündungszentrum transportiert werden und dort den Kampf gegen die Eindringlinge aufnehmen. Die Lymphknoten sind folglich Teil vom körpereigenen Abwehrsystem.

Lymphknoten – Beteiligung bei Krankheiten

Da die Lymphknoten eine wichtige Rolle für das Immunsystem spielen, sind sie auch bei einigen Krankheiten direkt oder teilweise betroffen. Sollte man hier Schmerzen oder Symptome haben, so ist zur Behandlung der Besuch bei einem/-r Spezialisten/-in (z.B. Arzt/Ärztin) zu empfehlen. Zu den häufigsten und bekanntesten lymphknoten-assoziierten Erkrankungen zählen dabei die Lymphadenopathie, die lymphogene Metastasierung und das Lymphödem. Was genau das jeweils ist, wird nun zum Schluss noch kurz umrissen.

Lymphadenopathie

Bei diesem sperrigen Begriff handelt es sich ganz einfach um eine Schwellung der Lymphknoten. Diese Lymphknotenvergrößerung ist im Normalfall recht harmlos und unbedenklich, da die Vergrößerung lediglich die Begleiterscheinung einer Entzündung innerhalb des Körpers ist. Die gesteigerte Aktivität des Immunsystems sorgt dabei für geschwollene Lymphknoten, wie es bestimmt jede/r schon einmal im Rahmen einer ausgeprägten Erkältung miterlebt hat.

In seltenen Fällen kann es sich bei einer Lymphadenopathie (Lymphknotenschwellungen) aber auch um einen bösartigen Vorgang handeln, nämlich dann, wenn Krebszellen beteiligt sind. Eine Faustregel für einen ersten Überblick bei der Untersuchung von geschwollenen Lymphknoten ist folgende:

- Lymphknoten schmerzhaft & verschieblich: unbedenkliche Abwehrreaktion im Körper

- Lymphknoten schmerzlos und unverschieblich: eventuell Anzeichen für ein bösartiges Geschehen

Diese Einteilung liefert erst einmal eine ganz grobe Zuordnung. Genauere Diagnosen erfordern daran anschließend eine Bildgebung, Blutproben-Untersuchung und eventuell Gewebeproben. Diese Einteilung ist daher nicht mit einer Diagnose gleichzusetzen.

Lymphknotenmetastasierung

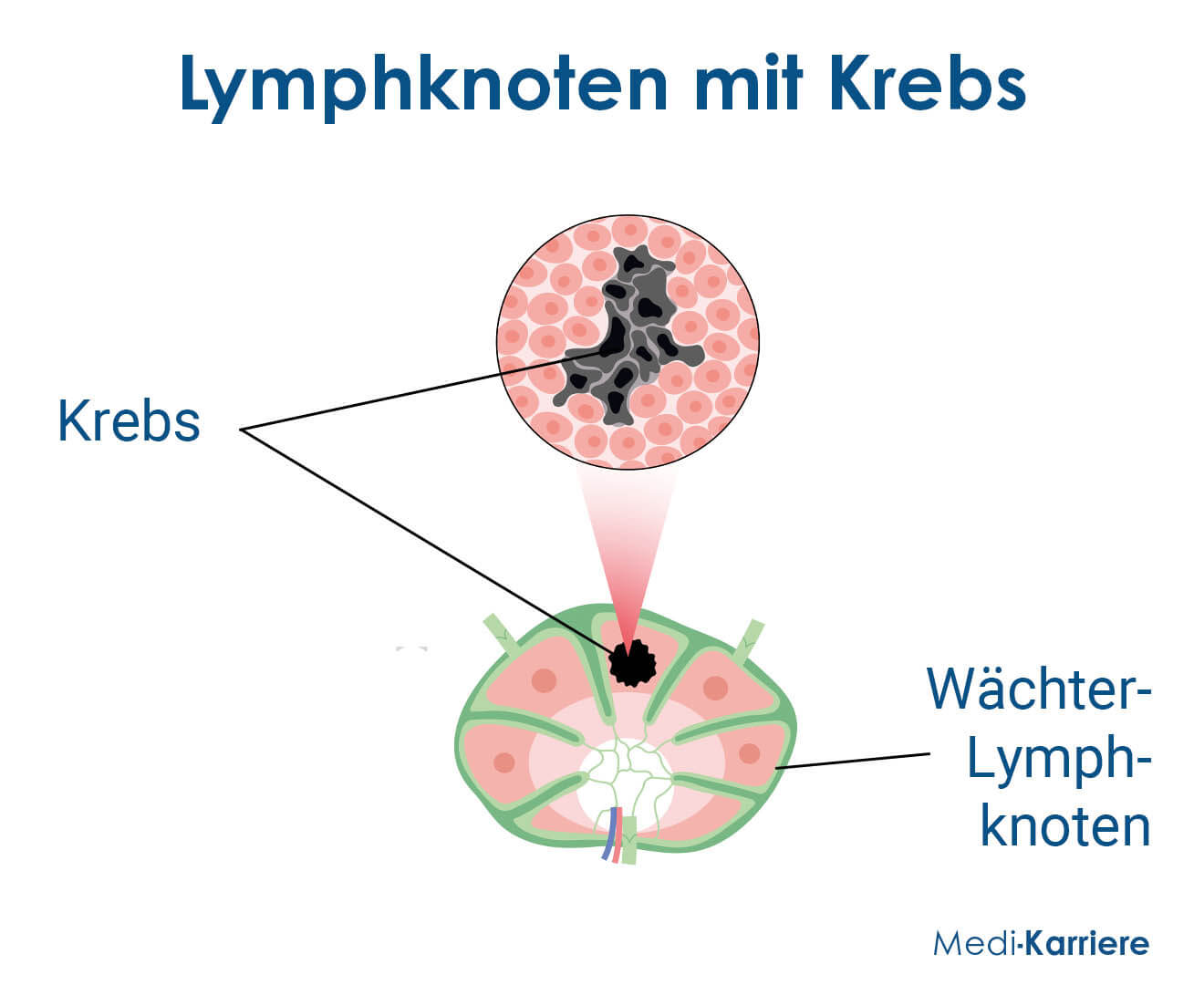

Viele bösartige Krebsarten neigen dazu, ihren Ursprungsort zu verlassen und andere Gewebe zu befallen. Ist dies der Fall, spricht man von “Streuung” oder “Metastasierung”. Tumore können dies auch über das Lymphsystem tun. In dem Fall spricht man dann von einer “lymphogenen Metastasierung”.

Der erste Lymphknoten, der bei einem solchen Vorgang von bösartigen Tumorzellen befallen wird, heißt “Wächter-Lymphknoten” oder “Sentinel-Lymphknoten”. Vor allem bei Brusttumoren bei Frauen liefert eine Gewebeproben aus dem Wächterlymphknoten ein recht genaues Kriterium dafür, ob der Krebs schon über die Lymphbahnen gestreut hat.

Lymphödem

Das Lymphsystem ist im Körper auch für die Rückfilterung von Flüssigkeit aus Gewebezwischenräumen zuständig. Ist diese Funktion gestört, kommt es dementsprechend zur Ablagerung von Wasser unter der Haut: man spricht von einem “Lymphödem”. Auslöser können beispielsweise Infektionen, Tumore oder Verletzungen sein, die einen Abschnitt der Lymphbahnen oder einen Lymphknoten beim Abfluss stören. Klassischerweise treten derartige Schwellungen an den Armen oder Beinen auf.

Häufige Fragen

- Wann ist ein Lymphknoten gefährlich?

- Können Lymphknoten ohne Grund geschwollen sein?

- Wo befinden sich Lymphknoten?

Wenn Lymphknoten von bösartigen Zellen befallen sind, sind sie in der Regel vergrößert, schmerzlos und nicht verschieblich, da sie bereits mit dem umgebenden Gewebe verwachsen sind.

Nein, das ist normalerweise nicht der Fall. Eine Schwellung deutet meist auf eine lokale oder systemische Entzündungsreaktion hin, kann in seltenen Fällen aber auch auf einen bösartigen Befall des Lymphknotens hinweisen.

Lymphknoten befinden sich als Filterstationen an vielen Stellen innerhalb des Lymphsystems. Dabei verlaufen sie hauptsächlich entlang großer Gefäße oder in der Nähe von unpaaren Organen (z.B. Leber, Milz).

1. Lymphknoten: Histologie, Thieme: via medici, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 11.12.2022).

2. Schünke M et. al., Prometheus: Lernatlas der Anatomie (Innere Organe), Thieme, 5. Auflage.