Inhaltsverzeichnis

Ein Kiemenbogen ist Teil wichtiger embryonaler Strukturen, die eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Kopfes und Halses bei Wirbeltieren spielen. Ursprünglich in wasserlebenden Tieren zur Atmung genutzt, haben sich die Kiemenbögen bei Landwirbeltieren, einschließlich des Menschen, zu einer Reihe von komplexen anatomischen Strukturen entwickelt, die den Aufbau von Kiefer, Ohren, Zunge und anderen wesentlichen Körperteilen ermöglichen. Im Verlauf der Embryonalentwicklung durchlaufen diese Bogen eine faszinierende Transformation, die für die Bildung des Gesichts und der Atemwege von entscheidender Bedeutung ist. In diesem Artikel werden die Entstehung, Funktion und klinische Bedeutung der Kiemenbögen näher beleuchtet.

Inhaltsverzeichnis

Kiemenbogen – Definition

Die Kiemenbögen (auch Branchialbögen oder Schlundbögen genannt) sind embryonale Strukturen, die in der frühen Entwicklung der Wirbeltiere auftreten und eine wichtige Rolle in der Bildung von Kopf- und Halsstrukturen spielen. Beim Menschen entstehen sie während der frühen Embryonalentwicklung und bilden sich in der vierten bis sechsten Woche aus.

Kiemenbogen – Anatomie und Embryologie

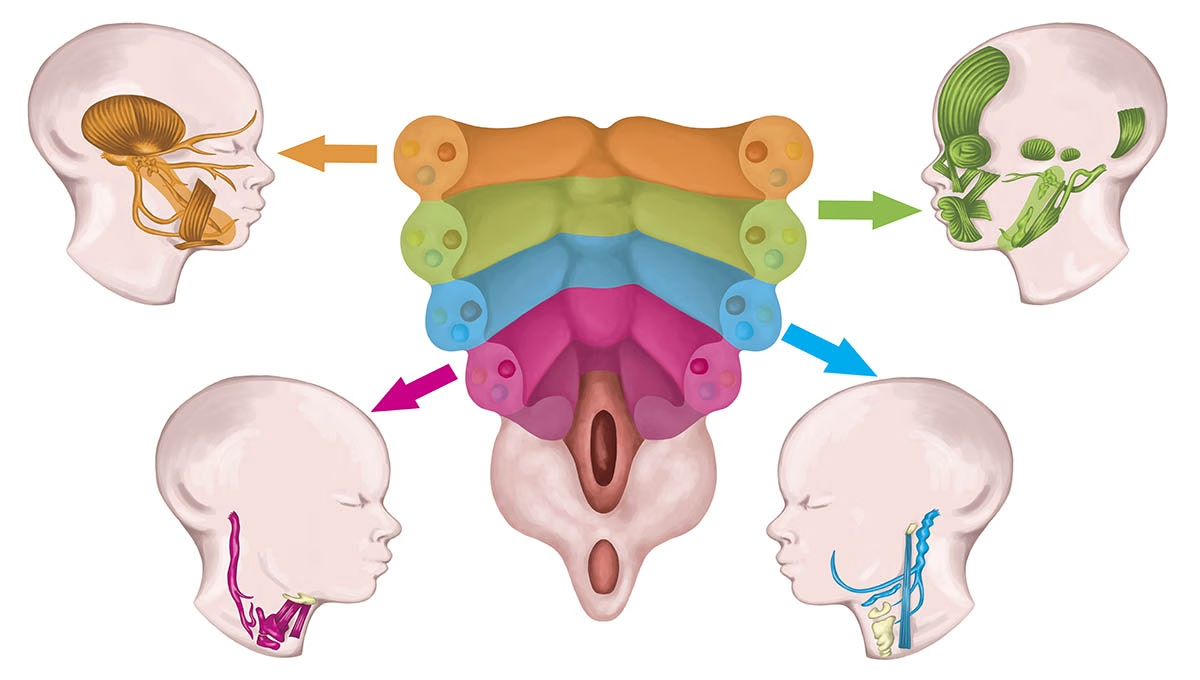

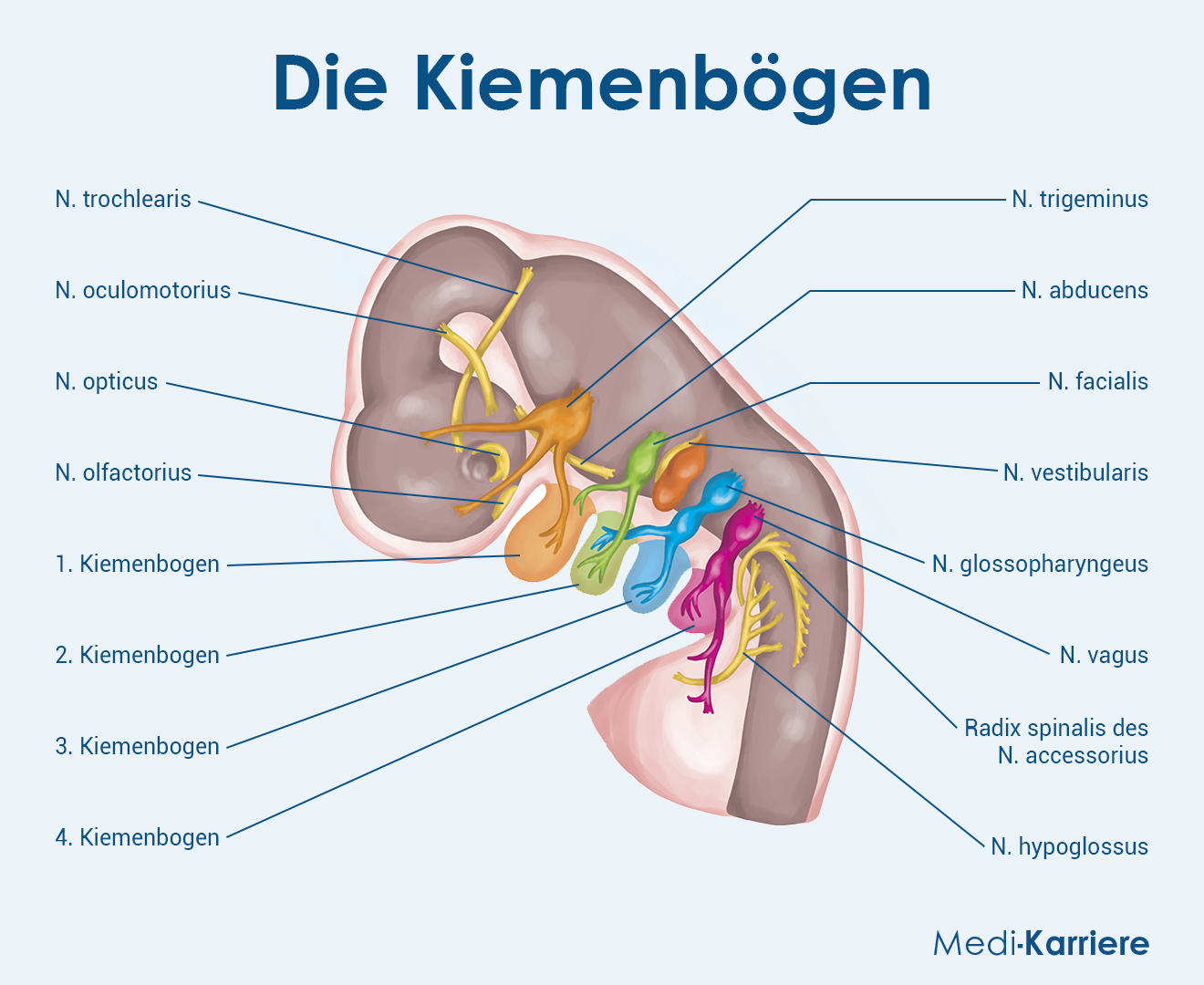

Die Kiemenbögen (Branchialbögen/Schlundbögen) sind paarige Strukturen, die sich während der embryonalen Entwicklung zwischen der 4. und 6. Woche im Kopf- und Halsbereich des Embryos bilden. Sie bestehen aus Mesoderm und Neuralleistenzellen und werden von Kiemenbogenarterien, Nerven und Knorpelstrukturen durchzogen. Insgesamt gibt es beim Menschen fünf sichtbare Kiemenbögen (der 5. ist rudimentär). Während der Entwicklung differenzieren sie sich zu wichtigen anatomischen Strukturen.

1. Kiemenbogen

Der 1. Kiemenbogen (Mandibularbogen) ist über den N. trigeminus (V), R. mandibularis innerviert. Er bildet sich fast vollständig zurück, ist aber an der Bildung der A. maxillaris und der A. carotis externa beteiligt. Aus diesem Bogen entstehen die Kaumuskulatur (M. masseter, M. temporalis, Mm. pterygoidei), der M. mylohyoideus, der M. digastricus (Venter anterior), der M. tensor tympani und der M. tensor veli palatini. Skelettelemente, die aus dem 1. Schlundbogen hervorgehen, sind der Meckel-Knorpel, die Gehörknöchelchen (Malleus, Incus), die Mandibula, die Maxilla und das Os palatinum. Als Derivat der ersten Schlundtasche entstehen die Tuba auditiva und die Paukenhöhle.

2. Kiemenbogen

Der 2. Kiemenbogen (Hyoidbogen) wird vom N. facialis (VII) innerviert. Die Arterie dieses Bogens bildet sich zurück. Die aus diesem Bogen entstehenden Muskeln sind die mimische Muskulatur, der M. digastricus (Venter posterior), der M. stylohyoideus und der M. stapedius. Skelettelemente, die sich aus dem Reichert-Knorpel des 2. Schlundbogens entwickeln, sind der Stapes (Steigbügel), der Processus styloideus, das Ligamentum stylohyoideum sowie das Os hyoideum (Cornu minus und Korpus). Derivate der zweiten Schlundtasche sind die Tonsilla palatina und die Fossa supratonsillaris.

3. Kiemenbogen

Der 3. Kiemenbogen ist über den N. glossopharyngeus (IX) innerviert. Er ist an der Bildung der A. carotis communis und der A. carotis interna beteiligt. Der M. stylopharyngeus entwickelt sich aus diesem Bogen. Skelettelemente sind das Os hyoideum (Cornu majus und Korpus). Die unteren Nebenschilddrüsen und der Thymus sind die wichtigsten Derivate der dritten Schlundtasche.

4. Kiemenbogen

Der 4. Kiemenbogen wird vom N. vagus (X), speziell dem N. laryngeus superior, versorgt. Die Arterienentwicklung unterscheidet sich je nach Seite: Links entwickelt sich der Aortenbogen, rechts die A. subclavia dextra. Muskelderivate sind der M. constrictor pharyngis medius und inferior, der M. cricothyroideus und der M. palatopharyngeus. Skelettelemente, die sich aus diesem Bogen entwickeln, sind Teile der Cartilago thyroidea (oberer Teil). Die oberen Nebenschilddrüsen sind die wichtigsten Derivate der vierten Schlundtasche.

5./6. Kiemenbogen

Der 5./6. Kiemenbogen wird vom N. vagus (X), speziell dem N. laryngeus recurrens, innerviert. Der 5. Schlundbogen besitzt keine relevante Arterie, während aus dem 6. Schlundbogen auf der linken Seite der Ductus arteriosus und teilweise die A. pulmonalis sinistra und auf der rechten Seite ein Teil der A. pulmonalis dextra entstehen. Muskuläre Derivate sind die innere Kehlkopfmuskulatur. Aus diesem Bogen gehen außerdem verschiedene Knorpelstrukturen des Kehlkopfes hervor, darunter der untere Teil der Cartilago thyroidea sowie die Cartilago arytenoidea, die Cartilago corniculata und die Cartilago cuneiformis. Die ultimobranchialen Körper der Schilddrüse, die später die C-Zellen bilden, stammen ebenfalls aus diesem Bogen.

Schlundfurchen und Schlundtaschen

Zusätzlich zu den Schlundbögen (Kiemenbögen) gibt es die Schlundfurchen und Schlundtaschen. Nur die erste Schlundfurche bildet eine dauerhafte Organanlage und entwickelt sich zum äußeren Teil des Trommelfells sowie zum äußeren Gehörgang. Die weiteren Furchen werden durch den zweiten Schlundbogen überlagert und verschwinden im Laufe der Entwicklung.

Kiemenbogen – Funktion

Die Kiemenbögen (Schlundbögen) spielen eine entscheidende Rolle in der embryonalen Entwicklung des Kopf- und Halsbereichs. Sie bestehen aus mesenchymalem Gewebe und enthalten spezifische Nerven, Arterien, Muskeln und Knorpelstrukturen, die sich zu wichtigen anatomischen Strukturen weiterentwickeln. Ihre Hauptfunktion liegt in der Formgebung und Differenzierung von Gesichts- und Halsstrukturen, einschließlich der Kiefer- und Zungenmuskulatur, der Gehörknöchelchen, der Kehlkopfknochen sowie der großen Arterien des Kopfes und Halses. Darüber hinaus sind sie essenziell für die Entwicklung von Drüsen wie der Schilddrüse, den Nebenschilddrüsen und dem Thymus.

Kiemenbogen – Klinik

Fehlbildungen der Kiemenbögen können zu verschiedenen angeborenen Erkrankungen führen, die sich klinisch vor allem im Kopf- und Halsbereich manifestieren. Ein häufiges Beispiel sind laterale Halszysten und Halsfisteln, die aus persistierenden Resten des Sinus cervicalis (gebildet durch die 2. bis 4. Schlundfurche) entstehen. Diese Zysten treten meist als schmerzlose Schwellungen im seitlichen Halsbereich auf, können sich jedoch entzünden und müssen chirurgisch entfernt werden. Entwicklungsstörungen des 1. Schlundbogens können zu Kiefer- und Gesichtsfehlbildungen führen, wie beim Treacher-Collins-Syndrom, das sich durch eine Hypoplasie der Jochbeine, Mikrognathie und Ohrmissbildungen äußert. Defekte des 3. und 4. Schlundbogens können die Entwicklung der Nebenschilddrüsen und des Thymus beeinträchtigen, wie es beim DiGeorge-Syndrom der Fall ist. Betroffene leiden unter Hypokalzämie durch eine Hypoparathyreoidismus sowie einer Immunschwäche aufgrund einer Aplasie oder Hypoplasie des Thymus. Auch Anomalien des Kehlkopfes, der aus dem 4. und 6. Schlundbogen entsteht, können zu Schluck- und Atemstörungen führen.

Häufige Fragen

- Was sind Kiemenbögen?

- Wie viele Kiemenbögen gibt es beim Menschen?

- Welche Funktionen haben die Kiemenbögen während der Embryonalentwicklung?

- Was passiert, wenn sich die Kiemenbögen nicht richtig entwickeln?

- Gibt es genetische Störungen, die die Entwicklung der Kiemenbögen betreffen?

- Was ist das Kiemenbogen-Syndrom?

Kiemenbögen sind embryonale Strukturen, die sich in der 4. und 5. Entwicklungswoche im Bereich des primitiven Pharynx bilden. Sie bestehen aus mesenchymalem Gewebe und sind durch ektodermale Schlundfurchen nach außen und endodermale Schlundtaschen nach innen voneinander getrennt. Jeder Kiemenbogen enthält eine eigene arterielle, nervale, muskuläre und knöcherne Struktur, aus denen sich später wichtige Bestandteile des Kopf- und Halsbereichs entwickeln.

Beim Menschen gibt es insgesamt sechs Kiemenbögen (Schlundbögen), jedoch bildet sich der 5. Kiemenbogen schnell wieder zurück, sodass funktionell nur fünf Kiemenbögen von Bedeutung sind. Jeder Kiemenbogen enthält spezifische Nerven, Arterien, Muskeln und Knorpelstrukturen, die sich zu wichtigen anatomischen Strukturen im Kopf- und Halsbereich weiterentwickeln.

Während der Embryonalentwicklung haben die Kiemenbögen (Schlundbögen) die Funktion, die Grundlage für die strukturelle und funktionelle Entwicklung des Kopf- und Halsbereichs zu bilden. Jeder Kiemenbogen enthält mesenchymales Gewebe, aus dem sich spezifische Nerven, Arterien, Muskeln und Knorpelstrukturen entwickeln. Dadurch spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Bildung des Gesichts, der Kaumuskulatur, des Kehlkopfs, des Rachens und des Mittelohrs. Sie tragen außerdem zur Entwicklung wichtiger Organe wie der Nebenschilddrüsen, des Thymus und der Schilddrüse bei.

Wenn sich die Kiemenbögen während der Embryonalentwicklung nicht richtig entwickeln, kann es zu einer Reihe von angeborenen Fehlbildungen im Kopf- und Halsbereich kommen. Diese Fehlbildungen betreffen häufig die Gesichtsstruktur, die Muskulatur, das Skelett, die Gefäße oder Drüsen, die aus den Schlundbögen hervorgehen.

Es gibt mehrere genetische Störungen, die die Entwicklung der Kiemenbögen beeinflussen und zu Fehlbildungen im Kopf-Hals-Bereich führen. Beim Treacher-Collins-Syndrom ist der 1. Schlundbogen betroffen, was zu Unterentwicklung von Jochbein und Kiefer, Gaumenspalte und Ohrfehlbildungen führt. Die Pierre-Robin-Sequenz verursacht Mikrognathie, Glossoptose und Gaumenspalte. Das DiGeorge-Syndrom betrifft den 3. und 4. Schlundbogen und führt zu Fehlbildungen von Thymus und Nebenschilddrüsen, Herzfehlern und Gesichtsauffälligkeiten.

Das Syndrom entsteht durch eine fehlerhafte Entwicklung oder unvollständige Rückbildung von Geweben, die aus den Kiemenbögen hervorgehen. Dies kann genetisch bedingt oder durch äußere Einflüsse während der Schwangerschaft verursacht sein. Meist sind der erste und zweite Kiemenbogen betroffen.

- Ulfig, Norbert: Kurzlehrbuch Embryologie, Thieme, 3. Auflage, 2017

- Kopf- und Halsregion, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 02.02.2025)