Inhaltsverzeichnis

Die Substantia compacta bildet die äußere, dichte Schicht der Knochen und spielt eine zentrale Rolle für deren Stabilität und Belastbarkeit. Durch ihre hohe Festigkeit ermöglicht sie es dem Knochen, mechanische Belastungen zu tragen, ohne zu brechen. Dieser Artikel erläutert den anatomischen Aufbau, die Funktionen sowie die klinische Bedeutung der Substantia compacta und geht auf relevante Erkrankungen ein.

Inhaltsverzeichnis

Substantia compacta – Definition

Die Substantia compacta, auch als kompakte Knochensubstanz bezeichnet, besteht aus dicht gepacktem Knochengewebe. Sie bildet die äußere Begrenzung der meisten Knochen und unterscheidet sich von der Substantia spongiosa, die eine weniger dichte, trabekuläre Struktur besitzt. Ihre Festigkeit resultiert aus einer komplexen Anordnung von Kollagenfasern und mineralisierten Knochenlamellen, die dem Gewebe mechanische Stabilität verleihen. Der hohe Anteil an Hydroxyapatit, einem kalziumhaltigen Mineral, trägt zusätzlich zur Härte des Knochens bei.

Substantia compacta – Anatomie und Histologie

Makroskopisch betrachtet erscheint die Substantia compacta als eine homogene, feste Knochenstruktur. Besonders ausgeprägt ist sie in den Röhrenknochen, wo sie die Diaphyse umgibt und die tragende Funktion übernimmt. In den Epiphysen, also den Enden der Röhrenknochen, geht sie allmählich in die weniger dichte Substantia spongiosa über, die eine trabekuläre Architektur besitzt. Auch in platten Knochen wie den Schädelknochen bildet sie eine kompakte Außenschicht, die beidseitig die spongiöse Diploe umschließt.

Histologie

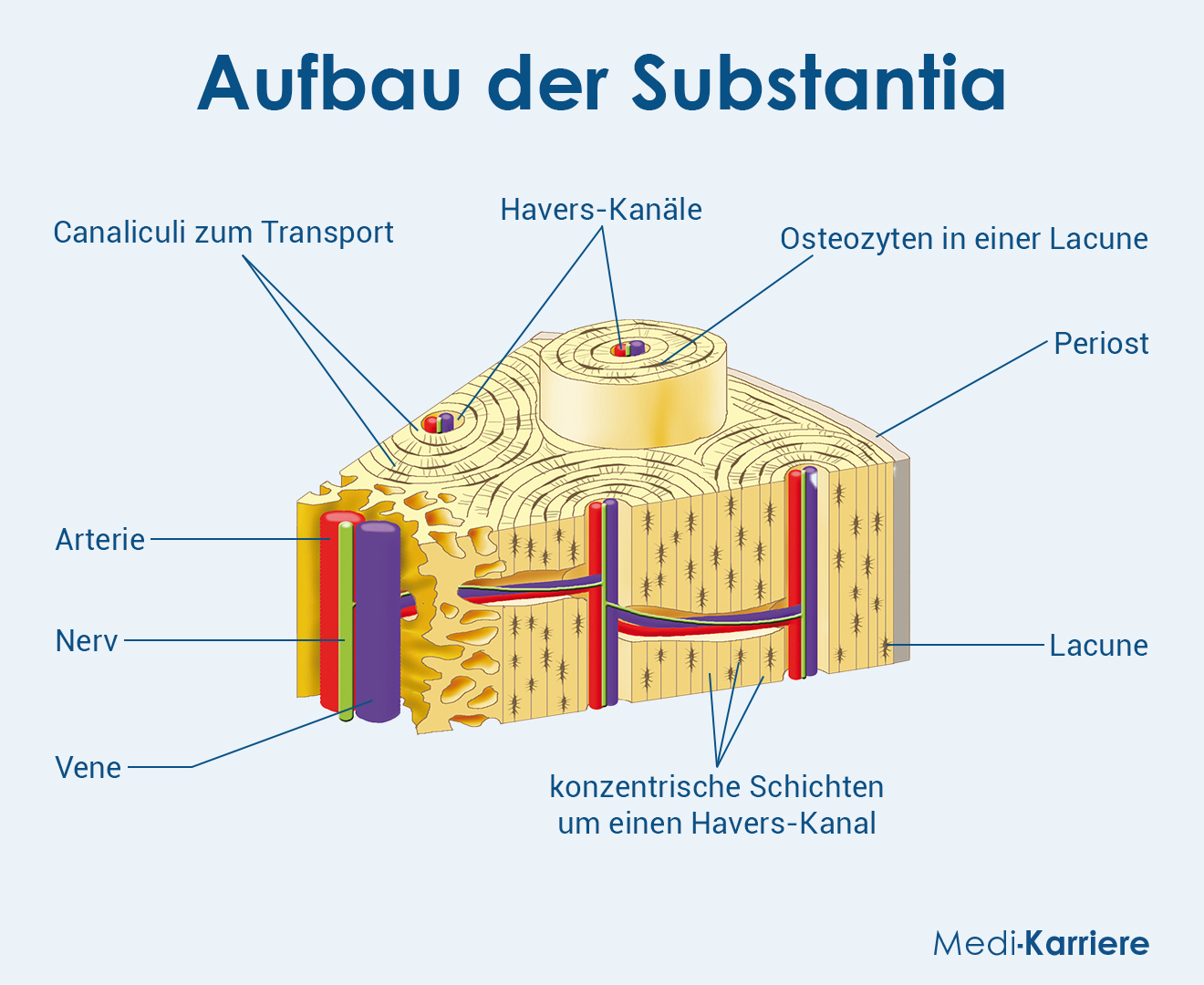

Unter dem Mikroskop zeigt die Substantia compacta eine hochgeordnete Struktur, die aus mehreren funktionellen Einheiten besteht.

Das wichtigste strukturelle Element der Substantia compacta ist das Osteon, auch Havers-System genannt. Diese zylindrischen Einheiten verlaufen parallel zur Längsachse des Knochens und bestehen aus mehreren konzentrischen Knochenlamellen, die einen zentralen Kanal, den Havers-Kanal, umgeben.

Im Inneren jedes Osteons verläuft ein Havers-Kanal, der Blutgefäße, Nervenfasern und Bindegewebe enthält. Diese Kanäle sind essenziell für die Versorgung der Osteozyten mit Sauerstoff und Nährstoffen.

Die Volkmann-Kanäle verbinden sowohl die Havers-Kanäle als auch das Periost quer zur Längsachse des Knochens. Sie dienen als Querverbindungen für Blutgefäße und Nerven und ermöglichen eine effiziente Durchblutung des Knochens.

Zwischen den Osteonen befinden sich interstitielle Lamellen, die Überreste alter Osteone darstellen und die Struktur zusätzlich stabilisieren. An der Außenseite der Substantia compacta liegen die zirkumferentiellen Lamellen, die den gesamten Knochen umgeben und zur allgemeinen Festigkeit beitragen.

Innerhalb der Lamellen befinden sich kleine Hohlräume, sogenannte Lakunen, die die Osteozyten enthalten. Diese Knochenzellen stehen über ein Netzwerk feiner Kanälchen (Canaliculi) miteinander in Verbindung und ermöglichen so den Austausch von Nährstoffen und Signalen.

Osteozyten

Osteozyten sind die reifen Knochenzellen, die in den Lakunen innerhalb der Knochensubstanz eingeschlossen sind. Sie entstehen aus Osteoblasten, die nach der Einlagerung von Knochenmatrix ihre Syntheseaktivität reduzieren. Über feine Zellfortsätze, die durch Canaliculi verlaufen, stehen sie miteinander und mit der Knochenoberfläche in Verbindung. Diese Vernetzung ermöglicht den Austausch von Nährstoffen und Signalen, wodurch sie eine zentrale Rolle in der Regulation des Knochenstoffwechsels übernehmen. Osteozyten steuern den Umbau und die Anpassung des Knochens an mechanische Belastungen und tragen zur Homöostase von Kalzium und Phosphat bei

Blutversorgung und Innervation

Die Versorgung der Substantia compacta erfolgt über ein gut organisiertes Netz von Blutgefäßen. Periostale Gefäße dringen aus der Knochenhaut (Periost) ein und versorgen die äußeren Schichten, während Nutrientienarterien über Foramina nutricia ins Knocheninnere gelangen und die tieferen Strukturen versorgen.

Der venöse Abfluss erfolgt über Begleitvenen der Arterien, die den Knochen durch Foramina verlassen.

Zusätzlich ist die Substantia compacta von sensorischen Nerven durchzogen, die Schmerzempfindungen bei Verletzungen oder pathologischen Prozessen weiterleiten.

Substantia compacta – Funktion

Die Hauptaufgabe der Substantia compacta besteht darin, dem Knochen mechanische Festigkeit zu verleihen und ihn vor äußeren Einflüssen zu schützen. Sie trägt wesentlich zur Lastenverteilung und Stoßdämpfung bei und gewährleistet eine hohe Stabilität bei gleichzeitig möglichst geringem Gewicht. Darüber hinaus spielt sie eine Rolle im Mineralstoffwechsel, indem sie Kalzium und Phosphat speichert und bei Bedarf freisetzt.

Substantia compacta – Klinik

Verschiedene Erkrankungen können die Substantia compacta in ihrer Funktion beeinträchtigen. Diese pathologischen Veränderungen können sowohl die Knochendichte als auch die Mikroarchitektur der Osteone betreffen, was die mechanische Belastbarkeit des Knochens verringert und das Frakturrisiko erhöht.

Osteoporose

Die Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine reduzierte Knochendichte gekennzeichnet ist. Besonders betroffen sind ältere Menschen, postmenopausale Frauen und Patienten mit chronischen Erkrankungen oder langfristiger Cortisontherapie.

Durch den Abbau der mineralisierten Knochenlamellen wird zunächst die Substantia spongiosa abgebaut, doch im fortgeschrittenen Stadium kann die Erkrankung auch die Substantia compacta betreffen. Der Knochen wird poröser und verliert an Stabilität, was das Risiko für Frakturen erhöht, insbesondere an Wirbelkörpern, dem Oberschenkelhals und der distalen Speiche. Typische Anzeichen einer fortgeschrittenen Osteoporose sind Rückenschmerzen, eine Verringerung der Körpergröße durch Wirbelkörperfrakturen und eine erhöhte Knochenbrüchigkeit bei Bagatelltraumata.

Die Diagnose erfolgt durch eine Knochendichtemessung (DXA), welche die Dichte der Substantia spongiosa bestimmt. Therapeutisch stehen Bisphosphonate, Denosumab und selektive Östrogenrezeptormodulatoren (SERMs) zur Verfügung. Maßnahmen wie eine kalzium- und vitamin-D-reiche Ernährung sowie gezieltes Krafttraining helfen in der Prävention.

Osteomalazie und Rachitis

Während die Osteoporose durch einen allgemeinen Knochenschwund gekennzeichnet ist, führt die Osteomalazie zu einer fehlerhaften Mineralisation der Knochensubstanz. Bei Kindern wird diese Erkrankung als Rachitis bezeichnet. Beide Erkrankungen entstehen durch einen Vitamin-D-Mangel, der zu einer unzureichenden Kalzium- und Phosphateinlagerung führt.

In der Substantia compacta äußert sich dies durch eine verminderte Knochenhärte, was zu Schmerzen, Muskelschwäche und Verformungen des Skeletts führt. Besonders betroffen sind tragende Knochen wie die langen Röhrenknochen, die sich unter Belastung verbiegen können.

Die Behandlung erfolgt durch eine gezielte Vitamin-D- und Kalziumsubstitution, gegebenenfalls ergänzt durch eine Therapie der zugrunde liegenden Ursachen wie chronische Nierenerkrankungen oder Malabsorptionssyndrome.

Knochentumore

Tumore der Substantia compacta können entweder primär (zum Beispiel das Osteosarkom) oder sekundär durch Metastasen anderer Tumoren (etwa bei Brust-, Prostata- oder Lungenkarzinom) entstehen, wobei primäre Knochentumore wie das Osteosarkom selten, aber aggressiv sind. Sie führen zu einer ungeordneten Knochenneubildung, die die normale Osteonstruktur zerstört und die Substantia compacta schwächt, sowie das Frakturrisiko erhöht.

Metastasen in den Knochen sind häufig und betreffen meist die Wirbelsäule, das Becken und die langen Röhrenknochen. Sie verursachen Knochenschmerzen, pathologische Frakturen und können durch Osteolyse oder Osteosklerose zu strukturellen Veränderungen führen.

Diagnostisch kommen Röntgen, CT, MRT und Szintigraphie zum Einsatz. Die Therapie hängt von der Tumorart ab und umfasst Operationen, Strahlentherapie, Chemotherapie oder zielgerichtete Medikamente wie Denosumab oder Bisphosphonate, die den Knochenabbau hemmen.

Frakturen

Frakturen der Substantia compacta treten vor allem bei hohen mechanischen Belastungen oder aufgrund von Knochenerkrankungen auf.

Traumatische Frakturen entstehen durch direkte Krafteinwirkung, beispielsweise bei Stürzen oder Unfällen. Ermüdungsfrakturen treten bei wiederholter Überbelastung auf, insbesondere bei Sportlern oder Soldaten. Pathologische Frakturen entstehen unter anderem durch Erkrankungen wie Osteoporose oder Tumormetastasen.

Die Heilung verläuft in mehreren Phasen. Zunächst bildet sich ein Hämatom, gefolgt von einer Kallusbildung aus neuem Knochengewebe. In der Remodellierungsphase wird die Substantia compacta langsam wiederhergestellt. Eine unzureichende Durchblutung kann den Heilungsprozess verzögern, weshalb eine adäquate Versorgung mit Nährstoffen und eine gezielte physikalische Therapie entscheidend sind.

- Aust G et. al., Duale Reihe Anatomie (Thieme, 6. Auflage, 2024)

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas der Anatomie, Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem (Thieme, 22. Auflage, 2022)

- Knochengewebe, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 28.02.2025)