Inhaltsverzeichnis

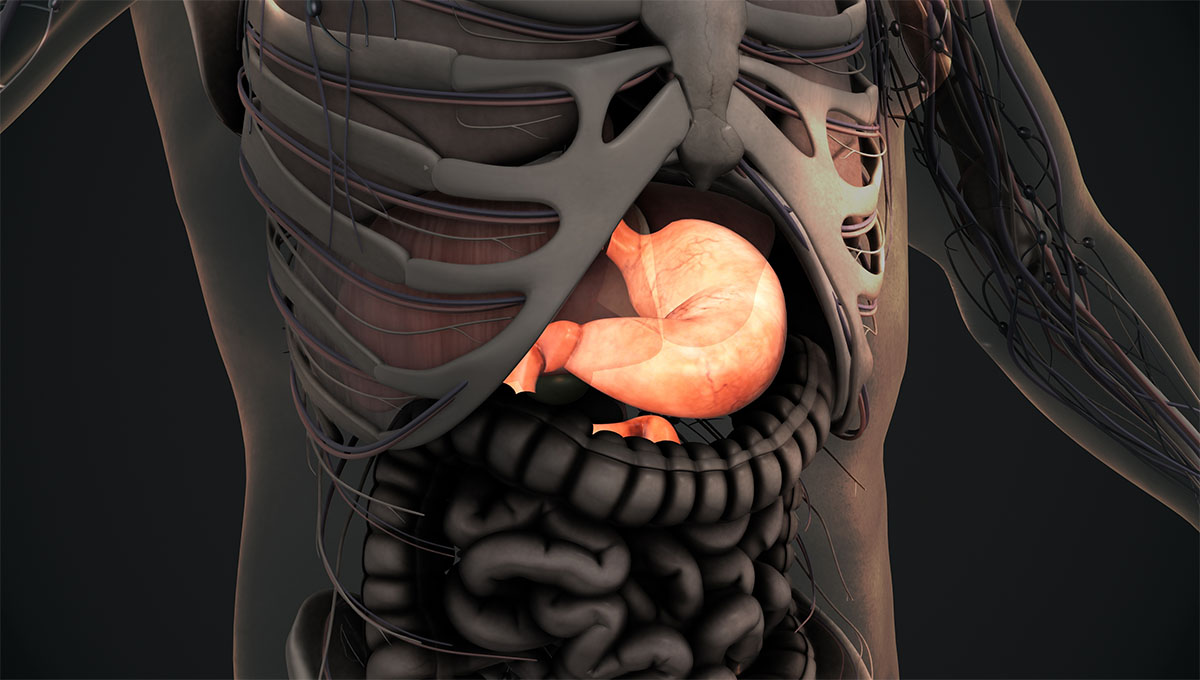

Der Magenpförtner bewacht und kontrolliert, wann aus dem Magen der Inhalt weitergeleitet wird. Der Pylorus ist also ein Muskel, der den Endabschnitt des Magens bildet. Wie er anatomisch und histologisch aufgebaut ist, welche Funktion er genau erfüllt und von welchen Erkrankungen er betroffen sein kann, ist Thema dieses Artikels.

Inhaltsverzeichnis

Pylorus – Definition und Funktion

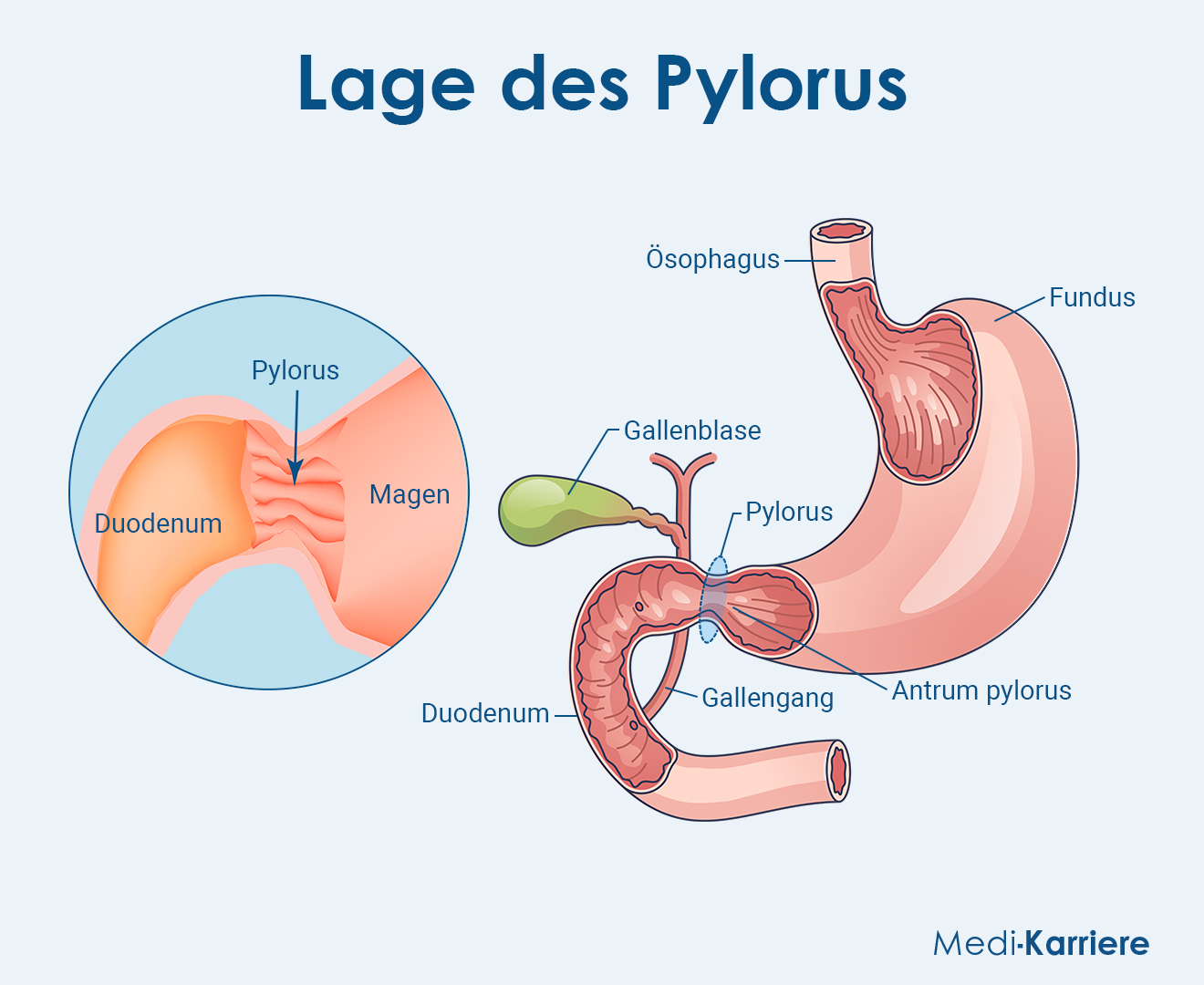

Der Pylorus ist ein Schließmuskel, der einen der drei Abschnitte des Magenausgangs (Pars pylorica) bildet. Umgangssprachlich auch als Magenpförtner bekannt, schließt sich der Muskel wie ein Ring um den distalen Magenabschnitt und verhindert so, dass der saure Magensaft in das Duodenum übertreten kann. Außerdem reguliert er die Passage von Nahrung vom Magen in den Darm.

Bei leeren Magen ist dieser Abschnitt entspannt und damit geschlossen. Wodurch genau der Pylorus sich öffnet, ist noch nicht abschließend erforscht, es hängt jedoch wahrscheinlich mit dem pH-Wert des Magens und Duodenums sowie dem Energiegehalt der Nahrung zusammen. Flüssigkeiten und kleine Nahrungspartikel können direkt passieren, während größere länger im Magen zerkleinert werden.

Die Öffnung selbst ist ein viszero-viszeraler Reflex, der auf den pH-Wert reagiert und so den Chymus (Magenbrei) als kleinen Anteil (Bolus) weiterleitet.

Pylorus – Anatomie und Histologie

Neben dem Pylorus bilden auch das Antrum pyloricum und der Canalis pyloricus den Magenausgang. Das Antrum ist eine Aufweitung, bevor sich der Magen zum Canalis pyloricus stark verengt.

Topographisch ist er Namensgeber für die transpylorische Ebene (Planum transpyloricum), die durch den Mittelpunkt der Strecke vom Beginn des Sternums (Incisura jugularis sterni) zur Symphyse verläuft. Damit teilt sie die vordere Rumpfwand in zwei Hälften. Der Pylorus verläuft etwas unter dieser Linie, die auch Addison-Ebene genannt wird.

Angrenzzend an den Pars pylorica verläuft das Colon transversum.

Innervation und Gefäßversorgung

Die vegetative Innervation des Pylorus erfolgt durch eigene Rami pylorici aus den Trunci vagales, der parasympathischen Versorgung des Bauchraums. Das ist interessant für die selektive proximale Vagotomie, bei der Fasern des Nervus vagus durchtrennt werden, die die Salzsäureproduktion anregen. Da die Rami pylorici unabhängig davon den Pylorus innervieren, ist er in seiner Funktion nicht eingeschränkt.

Der Abfluss der Lymphe erfolgt über die Nodi lymphatici pylorici, die entlang der versorgenden Arteria gastroduodenalis liegen.

Histologie

Der Pylorus folgt dem typischen Wandaufbau des Magens. Sie teilt sich in eine Tunica mucosa und Tunica muscularis und enthält diverse Magendrüsen.

Die Tunica mucosa besteht aus einschichtigen zylindrischem Oberflächenepithel. Die Epithelzellen dort und die Nebenzellen des Magens bilden einen Schleimteppich auf dem Epithel. Zusätzlich finden sich pflastersteinartige Felder, die Areae gastricae, in die Foveolae gastricae münden. Diese Foveolae sind deutlich tiefer und besser erkennbar als im Bereich des Magenfundus oder -corpus.

In die Foveolae enden die Pylorus-Drüsen (Glandulae pyloricae), die kurz, aufgeknäuelt und besonders am Drüsengrund verzweigt sind. Ihr Lumen ist weit und sie sind zwischen Bindegewebe der Lamina propria nicht so dicht gelagert wie in anderen Magenabschnitten. Sie präsentieren lediglich einen hellen Zelltyp und ähneln den Drüsen der Kardia, während sie einen säuerlichen Schleim produzieren, der die Gleitfähigketi des Magenbreis erhöht.

Ebenfalls dort angesiedelt sind enteroendokrine, hormonproduzierende Zellen des Gastrointenstinaltraktes, vorwiegend G-Zellen. Sie sezernieren Gastrin, ein Hormon, das die Produktion von Pepsinogen, Salzsäure und Histamin anregt und die glatte Muskulatur des Magens stimuliert.

In der Tunica musicularis fällt der kräftige Ringmuskel auf, der Musculus sphincter pylori, der das Stratum circulare bildet. Diese Schicht ist wie gewohnt von einer Längsmuskelschicht (Stratum longitudinale) und der Fibrae obliquae umhüllt.

Im Präparat ist der Übergang von Pylorus zum Duodenum sehr gut zu erkennen. Das Duodenum kennzeichnet sich durch die vielen Brunner-Drüsen und durch breite und hohe Plicae circulares, sowie blattförmige, lange Zotten und flache Krypten. Es grenzt sich so deutlich von Präparaten des Magens ab.

Pylorus – Klinik und Erkrankungen

Der Pylorus erhält klinische Bedeutung beispielsweise durch eine Verengung (Pylorusstenose) oder im Rahmen von Refluxkrankheiten. In beiden Fällen ist der Weitertransport der Nahrung gestört, wodurch sich verschiedene Symptomen präsentieren.

Wenn der Pylorus nicht korrekt schließt und damit alkalischer Inhalt des Duodenums in den sauren Magen gelangt, führt das zum Krankheitsbild der Refluxgastritis. Ursache hierfür liegt in den Gallensäuren und Lysolecithin. Symptomtaisch zeigen sich Ebrechen und Übelkeit, die nach Nahrungsaufnahme zunimmt, Aufstoßen, ein Völlegefühl und Schmerzen im Oberbauch.Refluxgastritis

Hypertrophe Pylorusstenose

Etwa eins von 800 Neugeborenen ist von dieser Erkrankung betroffen. Dabei handelt es sich um eine Hypertrophie, also eine Vergrößerung des Muskels, im Bereich des Pylorus in den ersten Lebensmonaten. Symptome zeigen sich typischerweise in der dritten bis sechsten Lebenswoche. Die Säuglinge erbrechen schwallartig und nicht-gallig, besonders kurz nach der Nahrungsaufnahme und das Erbrochene riecht säuerlich. Das liegt daran, dass der vergrößerte Muskel den ohnehin schon dünnen Pylorus-Abschnitt einengt und eine Stenose verursacht. Der Mageninhalt kann zum Großteil nicht mehr passieren und somit der Magen sehr schnell überfüllt ist. Dadurch kommt es zum Erbrechen nach dem Essen.

Außerdem zeigen sich die Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand, Gewichtsverlust und Gedeihstörungen neben einer auffällig gequälten Mimik, die an ein greisenhaftes Gesicht erinnert.

Der verdickte Pylorus ist im rechten Oberbauch eventuell olivenförmig tastbar, in der Blutgasanalyse fällt eine metabolische Alkalose auf. Diagnostisch sicher kann die Erkrankung im Ultraschall unter anderem über einen verdickten Pylorusmuskel und einen verlängerten Pyloruskanal gestellt werden.

In der Regel muss ein schneller operativer Eingriff erfolgen, um die Stenose (Verengung) zu beheben und es ist ein gezielter postoperativer Kostaufbau ratsam. Die Prognose der Erkrankung ist sehr gut.

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas der Anatomie (Innere Organe), 5. Auflage, Thieme

- Ulfig N, Kurzlehrbuch Histologie, 5. Auflage, Thieme

- Magen, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 13.07.2024)

- Hypertrophe Pylorusstenose, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 13.07.2024)