Inhaltsverzeichnis

Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang, der dem Körper die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid ermöglicht. Die unteren Atemwege nehmen dabei eine Schlüsselstellung ein, da sie die eingeatmete Luft weiterleiten, aufbereiten und schließlich den eigentlichen Gasaustausch ermöglichen. Neben dieser Hauptfunktion übernehmen sie Aufgaben wie die Reinigung, Erwärmung und Befeuchtung der Atemluft. Aus welchen Organen die unteren Atemwege bestehen, wie sie aufgebaut sind, welche Funktionen sie übernehmen und mit welchen häufigen Erkrankungen sie assoziiert sind, thematisiert dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Untere Atemwege – Definition

Die unteren Atemwege umfassen sämtliche luftleitenden Strukturen unterhalb des Kehlkopfes. Sie dienen der Weiterleitung, der Aufbereitung und schließlich dem Austausch von Atemgasen. Während die oberen Atemwege hauptsächlich den Schutz und die erste Aufbereitung der Luft übernehmen, sind die unteren Atemwege für die Feinregulation und die effiziente Sauerstoffversorgung des Organismus verantwortlich.

Untere Atemwege – Überblick

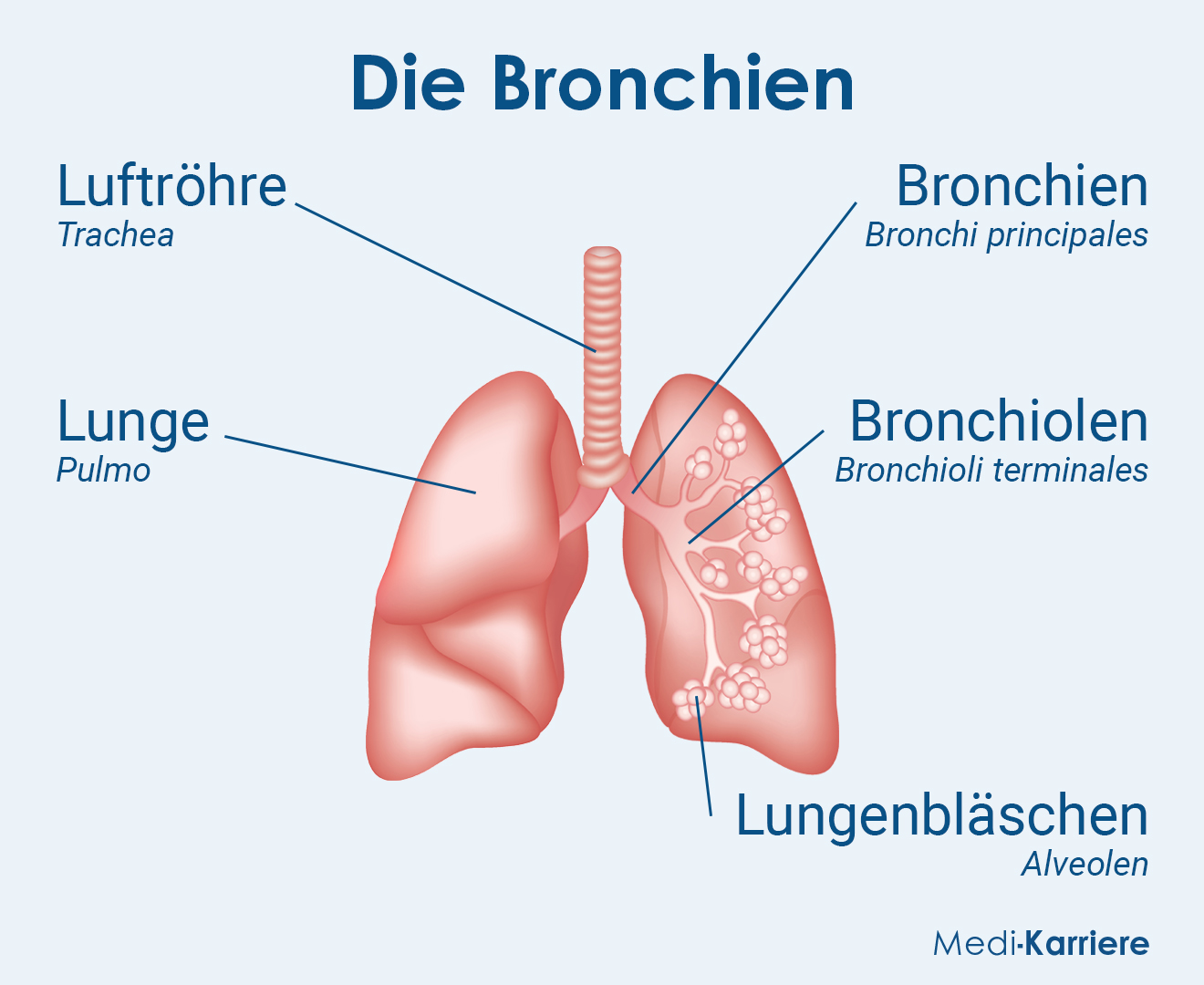

Die unteren Atemwege lassen sich in eine leitende Zone und eine respiratorische Zone gliedern. Die leitende Zone besteht aus:

Sie hat die Hauptaufgabe, die Luft bis zu den Orten des Gasaustauschs zu transportieren.

Die respiratorische Zone beginnt mit den respiratorischen Bronchiolen und endet bei den Alveolen. In diesem Bereich findet der eigentliche Gasaustausch statt. Anatomisch betrachtet wird der Luftweg von großlumigen Röhren bis zu mikroskopisch kleinen Strukturen immer feiner und komplexer.

Untere Atemwege – Kehlkopf

Der Kehlkopf (Larynx) bildet die Grenze zwischen den oberen und unteren Atemwegen. Er ist nicht nur ein Ventilorgan, das die unteren Atemwege schützt, sondern auch das entscheidende Organ für die Stimmbildung. Durch seine besondere Anatomie erfüllt der Kehlkopf eine doppelte Funktion als Schutzeinrichtung und Kommunikationsorgan.

Anatomie

Der Kehlkopf liegt vor der Speiseröhre und bildet die Verbindung zwischen Rachenraum und Luftröhre. Er besteht aus mehreren Knorpelstrukturen: Schildknorpel, Ringknorpel, Stellknorpel, Kehldeckelknorpel sowie kleinere Sesamknorpel. Der Schildknorpel (Cartilago thyroidea) ist besonders prominent und bildet den Adamsapfel. Der Ringknorpel (Cartilago cricoidea) bildet einen geschlossenen Ring und trägt die Luftröhre. Die Stellknorpel (Cartilagines arytenoideae) ermöglichen die Bewegung der Stimmbänder. Der Kehldeckel (Epiglottis) schützt die unteren Atemwege beim Schluckvorgang.

Der Kehlkopf wird von zahlreichen Muskeln gesteuert, die den Spannungsgrad der Stimmbänder und die Öffnung beziehungsweise Schließung der Glottis regulieren. Die Schleimhaut ist reich an mukösen Drüsen und sensiblen Nervenendigungen, die Reflexe wie den Hustenreiz auslösen können.

Funktion

Neben seiner primären Schutzfunktion, die in der Verhinderung des Eindringens von Nahrung oder Flüssigkeit in die Atemwege besteht, ist der Kehlkopf essentiell für die Stimmbildung (Phonation). Durch gezielte Muskelkontraktionen können die Stimmbänder gespannt oder entspannt werden, wodurch unterschiedliche Tonhöhen und Lautstärken erzeugt werden. Der Kehlkopf wirkt auch als Ventilorgan: Er verschließt sich bei Druckerhöhungen im Körperinneren (zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Pressen), wodurch die intrathorakale und intraabdominale Druckerhöhung unterstützt wird.

Klinik

Klinische Erkrankungen des Kehlkopfes reichen von banalen Entzündungen bis zu lebensbedrohlichen Situationen. Eine akute Laryngitis tritt häufig bei viralen Infektionen auf und äußert sich in Heiserkeit und Schmerzen. Schwerwiegender ist die Epiglottitis, bei der der Kehldeckel so stark anschwillt, dass akute Atemnot entsteht. Dies stellt insbesondere bei Kindern einen absoluten Notfall dar.

Larynxkarzinom

Das Larynxkarzinom, meist durch chronischen Tabakkonsum oder Alkoholmissbrauch bedingt, betrifft häufig die Stimmbänder und kann frühe Symptome wie Heiserkeit verursachen. Verletzungen des Nervus recurrens, etwa bei Schilddrüsenoperationen, können zu einer Stimmbandparese führen, was Heiserkeit oder Atemnot zur Folge hat.

Untere Atemwege – Luftröhre

Die Luftröhre (Trachea) stellt die zentrale Verbindungsröhre zwischen dem Kehlkopf und den Bronchien dar. Sie gewährleistet den schnellen und sicheren Transport der Atemluft und ist durch ihre Struktur sowohl stabil als auch flexibel, um verschiedenen physiologischen Anforderungen gerecht zu werden.

Anatomie

Die Trachea ist ein etwa zehn bis zwölf Zentimeter langer, röhrenförmiger Luftleiter, der vom Kehlkopf bis zur Bifurkation in die beiden Hauptbronchien reicht. Sie besteht aus etwa 16 bis 20 C-förmigen hyalinen Knorpelspangen, die der Trachea Stabilität verleihen, gleichzeitig aber Flexibilität bewahren. Diese Knorpel sind dorsal durch eine Membran aus glatter Muskulatur (Musculus trachealis) und elastischen Fasern miteinander verbunden.

Die innere Auskleidung der Trachea besteht aus respiratorischem Flimmerepithel mit zahlreichen Becherzellen, die schleimiges Sekret produzieren. Dieser Schleimfilm wird durch die koordinierte Bewegung der Kinozilien kontinuierlich in Richtung Rachen transportiert (mukoziliäre Clearance).

Funktion

Die Trachea sichert den ungehinderten Luftstrom zwischen Kehlkopf und Hauptbronchien und erfüllt gleichzeitig Schutzfunktionen durch die mukoziliäre Clearance. Bei Reizung der Schleimhaut wird reflektorisch ein Husten ausgelöst, der die Luftwege von Fremdstoffen befreien kann. Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität der Trachea eine Anpassung an Druckveränderungen während der Atmung, beim Schlucken oder bei Bewegungen des Halses.

Klinik

Infektionen wie die bakterielle oder virale Tracheitis treten oft im Rahmen von Atemwegsinfekten auf und können zu Husten, retrosternalem Druckgefühl und Stridor führen. Chronische Einwirkungen wie eine Intubation oder Tracheotomie können zur Ausbildung einer Trachealstenose führen.

Eine Tracheomalazie, worunter man eine Instabilität der trachealen Wände durch unzureichende Knorpelbildung versteht, führt zu einem Kollaps der Atemwege beim Ausatmen und damit zu massiver Atemnot.

Untere Atemwege – Bronchien

Die Bronchien bilden das Verzweigungssystem innerhalb der Lunge und sorgen dafür, dass die Atemluft gleichmäßig auf alle Lungenabschnitte verteilt wird. Sie übernehmen zudem eine wichtige Schutzfunktion und tragen aktiv zur Reinigung der Atemluft bei.

Anatomie

Die Bronchien beginnen an der Bifurkation der Trachea und verzweigen sich innerhalb der Lunge baumartig. Der rechte Hauptbronchus ist kürzer, weiter und steiler gestellt als der linke, was dazu führt, dass aspirierte Fremdkörper bevorzugt in den rechten Lungenflügel gelangen.

Jeder Hauptbronchus teilt sich in drei (rechts) beziehungsweise zwei (links) Lappenbronchien, die weiter in Segmentbronchien aufgeteilt sind. Bronchien weisen eine Wandstruktur mit Knorpelplatten, glatter Muskulatur und elastischem Gewebe auf. Das respiratorische Flimmerepithel sorgt weiterhin für Reinigungsvorgänge.

Funktion

Die Bronchien leiten die Luft tiefer in die Lunge und übernehmen eine Schutzfunktion durch den mucociliären Transport. Durch Kontraktion der glatten Muskulatur können sie den Luftstrom regulieren. Dies spielt eine wichtige Rolle bei Schutzreaktionen wie dem Husten oder bei physiologischen Anpassungen (zum Beispiel Bronchokonstriktion zur Erhöhung des Luftwiderstands in kalter Umgebung).

Klinik

Erkrankungen der Bronchien zählen zu den häufigsten Krankheitsbildern der Atemwege und können sowohl akute als auch chronische Verläufe nehmen.

Eine der häufigsten akuten Erkrankungen ist die akute Bronchitis. Sie wird meist durch Viren verursacht, insbesondere durch Rhinoviren, Influenzaviren oder Coronaviren. Typischerweise kommt es zu einem Husten, der anfangs trocken ist und später produktiv wird. Begleitsymptome sind häufig Fieber, Halsschmerzen und allgemeines Krankheitsgefühl. Die Entzündung der Bronchialschleimhaut führt zu einer erhöhten Schleimproduktion und Schwellung, wodurch der Luftstrom behindert wird. In einigen Fällen kann sich eine bakterielle Superinfektion auf die virale Bronchitis aufsetzen, was eine antibiotische Behandlung erforderlich machen kann.

Chronische Erkrankungen der Bronchien umfassen die chronische Bronchitis und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Eine chronische Bronchitis wird definiert als Husten mit Auswurf an den meisten Tagen von mindestens drei Monaten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Der wichtigste Risikofaktor ist das Rauchen. Die permanente Entzündung führt zu einer Verdickung der Bronchialwände, einer Überproduktion von Schleim und einer Beeinträchtigung der mukoziliären Clearance. Im Verlauf kann es zu einer chronischen Obstruktion der Atemwege und einer irreversiblen Lungenschädigung kommen.

Eine Sonderform ist das Asthma bronchiale, eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, bei der eine Überempfindlichkeit gegenüber verschiedenen Stimuli (Allergene, Infekte, körperliche Belastung) besteht. Durch die entzündliche Reaktion kommt es zu einer Bronchokonstriktion, Schleimhautödem und einer gesteigerten Schleimproduktion. Klinisch manifestiert sich Asthma durch anfallsweise auftretende Atemnot, insbesondere nachts oder frühmorgens, begleitet von Giemen und Husten.

Untere Atemwege – Bronchiolen

Die Bronchiolen sind die kleineren, knorpellosen Verzweigungen der Bronchien. Sie steuern maßgeblich den Luftstrom in den tiefsten Abschnitten der Lunge und markieren den Übergang von der rein leitenden Zone zur Zone des Gasaustausches.

Anatomie

Bronchiolen sind die kleineren Verzweigungen der Bronchien und haben einen Durchmesser unter 1 einem Millimeter. Ihre Wände enthalten keine Knorpel mehr, sondern nur noch glatte Muskulatur und elastische Fasern. Die terminalen Bronchiolen gehen schließlich in respiratorische Bronchiolen über, die bereits einzelne Alveolen in ihre Struktur integrieren.

Das Epithel der Bronchiolen besteht aus Flimmerepithel, in dem mit zunehmender Verzweigung der Kinozilienbesatz abnimmt, während Club-Zellen erscheinen, die Surfactant-ähnliche Substanzen zur Erhaltung der Atemwegspermeabilität produzieren.

Funktion

Die Bronchiolen sind entscheidend für die Verteilung der Atemluft in den peripheren Lungenabschnitten. Über die glatte Muskulatur regulieren sie den Strömungswiderstand und somit die Ventilation der Alveolen. Dies ermöglicht eine feine Abstimmung des Gasaustausches an die aktuellen Bedürfnisse des Körpers.

Klinik

Typische Erkrankungen sind die akute Bronchiolitis (vor allem bei Kleinkindern, häufig durch RSV verursacht), die zu massiver Atemnot führen kann. Asthma bronchiale betrifft häufig die Bronchiolen mit einer Überempfindlichkeitsreaktion.

Auch chronische Erkrankungen wie die Bronchiolitis obliterans, wobei es sich um eine seltene, aber schwerwiegende Entzündung mit Vernarbung der Bronchiolen handelt, können die Atemfunktion dauerhaft beeinträchtigen.

Untere Atemwege – Alveolen

Die Alveolen bilden die kleinsten und zugleich wichtigsten funktionellen Einheiten der Lunge. Sie sind der Ort, an dem der eigentliche Gasaustausch stattfindet: Sauerstoff wird aus der eingeatmeten Luft in das Blut aufgenommen, während Kohlendioxid aus dem Blut in die Ausatemluft abgegeben wird. Ihre feine Struktur und die enorme Gesamtoberfläche sind entscheidend für die Effizienz der Atmung und damit für das Überleben des Organismus.

Anatomie

Die Alveolen sind mikroskopisch kleine, bläschenförmige Strukturen mit einem Durchmesser von etwa 200 bis 300 Mikrometern. Ein Erwachsener besitzt schätzungsweise 300 bis 500 Millionen Alveolen, wodurch eine beeindruckende Gesamtoberfläche von ungefähr 100 bis 150 Quadratmetern entsteht. Dies ist etwa die Fläche eines Tennisplatzes und maximiert die Effizienz des Gasaustausches.

Die Wände der Alveolen bestehen aus einer extrem dünnen Schicht von Epithelzellen. Es gibt zwei Haupttypen von alveolären Zellen:

-

Typ-I-Pneumozyten: Diese flachen Zellen bedecken etwa 95 Prozent der Alveolaroberfläche und sind hauptverantwortlich für die Diffusion der Atemgase.

-

Typ-II-Pneumozyten: Diese kubischen Zellen produzieren Surfactant, eine oberflächenaktive Substanz, die die Oberflächenspannung in den Alveolen reduziert und somit verhindert, dass die Alveolen beim Ausatmen kollabieren.

Um die Alveolen herum windet sich ein dichtes Netzwerk feinster Blutgefäße, die Kapillaren. Zwischen dem alveolären Epithel und dem Kapillarendothel befindet sich die sogenannte Blut-Luft-Schranke, die an manchen Stellen weniger als 0,5 Mikrometer dick ist. Diese dünne Schranke ermöglicht den raschen Gasaustausch.

Die Alveolen sind außerdem von Alveolarmakrophagen bevölkert, speziellen Immunzellen, die eingedrungene Mikroorganismen und Partikel phagozytieren und damit eine wichtige Rolle in der Immunabwehr der Lunge spielen.

Funktion

Die zentrale Aufgabe der Alveolen ist der Gasaustausch. Dieser erfolgt über Diffusion entlang von Konzentrationsgradienten:

- Sauerstoff aus der alveolären Luft diffundiert in das venöse Blut der Kapillaren.

- Kohlendioxid aus dem Blut diffundiert in die Alveolen und wird mit der Ausatemluft abgegeben.

Die Effizienz dieses Prozesses hängt von mehreren Faktoren ab: der großen Austauschfläche, der extrem dünnen Blut-Luft-Schranke, der ausreichenden Durchblutung der Kapillaren und der guten Belüftung der Alveolen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle des Surfactants. Ohne diese Substanz würde die hohe Oberflächenspannung in den Alveolen zu deren Kollaps führen (Atelektase). Surfactant stabilisiert die Alveolen und verringert die Atemarbeit erheblich, insbesondere bei der Ausatmung.

Zusätzlich sind die Alveolen ein bedeutender Bestandteil des pulmonalen Abwehrsystems. Über die Alveolarmakrophagen werden inhalierte Fremdstoffe erkannt und entfernt, wodurch eine sterile Umgebung aufrechterhalten wird.

Klinik

Erkrankungen der Alveolen haben häufig schwerwiegende Konsequenzen, da sie direkt die Fähigkeit des Körpers zur Sauerstoffaufnahme beeinträchtigen.

Ein klassisches Beispiel ist das Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Hierbei kommt es durch eine Schädigung der alveolären Endothel- und Epithelbarriere zu einem Austritt von Flüssigkeit in die Alveolen. Dies führt zu einer erheblichen Einschränkung des Gasaustausches, schwerer Hypoxämie und respiratorischer Insuffizienz.

Eine weitere bedeutsame Erkrankung ist die Lungenfibrose, bei der es zu einer chronischen Entzündung und Vernarbung des Lungengewebes kommt. Die Verdickung der Blut-Luft-Schranke behindert die Diffusion von Atemgasen und führt langfristig zu Atemnot und Leistungsabfall.

Bei Neugeborenen, insbesondere bei Frühgeborenen, kann ein Surfactantmangel auftreten, was zum sogenannten neonatalen Atemnotsyndrom (IRDS) führt. Die Unreife der Typ-II-Pneumozyten verhindert eine ausreichende Produktion von Surfactant, sodass die Alveolen kollabieren und der Gasaustausch schwer gestört ist. Therapeutisch kann Surfactant ersetzt und die Lunge durch positive Druckbeatmung stabilisiert werden.

Ein weiteres wichtiges Krankheitsbild ist die Pneumonie (Lungenentzündung), bei der sich die Alveolen entzünden und sich mit Flüssigkeit oder Eiter füllen. Dies beeinträchtigt den Gasaustausch erheblich und kann lebensbedrohlich werden.

Nicht zuletzt sind die Alveolen auch Zielstrukturen bei inhalativen Schadstoffen (beispielsweise Zigarettenrauch oder Feinstaub) und bei bestimmten Berufskrankheiten wie der Silikose oder Asbestose, bei denen es zu chronischen Entzündungen und Gewebeumbau kommt.

- Atemwege und Lunge, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 26.04.2025)