Inhaltsverzeichnis

Die Myelinschicht ist eine spezialisierte Struktur des Nervensystems, die eine zentrale Rolle bei der schnellen und effizienten Weiterleitung elektrischer Signale spielt. Sie umhüllt die Axone spezifischer Nervenzellen und fungiert dabei als elektrische Isolierung. Eine Störung oder Schädigung der Myelinschicht kann schwerwiegende neurologische Erkrankungen zur Folge haben. Im folgenden Text werden die Definition, der anatomische Aufbau, die Bildung sowie relevante Erkrankungen und aktuelle Forschungsansätze zur Regeneration der Myelinschicht näher beleuchtet.

Inhaltsverzeichnis

Myelinschicht – Definition und Funktion

Die Myelinschicht (auch Myelinscheide oder Markscheide genannt) bezeichnet eine lipidreiche Umhüllung der Axone im zentralen (ZNS) und peripheren Nervensystem (PNS). Ihre wesentliche Aufgabe besteht darin, die Leitungsgeschwindigkeit von Nervenimpulsen zu erhöhen, indem sie die axonale Erregungsleitung beschleunigt. Diese Beschleunigung erfolgt durch die sogenannte saltatorische Erregungsleitung, bei der die elektrische Erregung an den Ranvier-Schnürringen durch Ionenkanäle regeneriert wird.

Myelinschicht – Anatomie

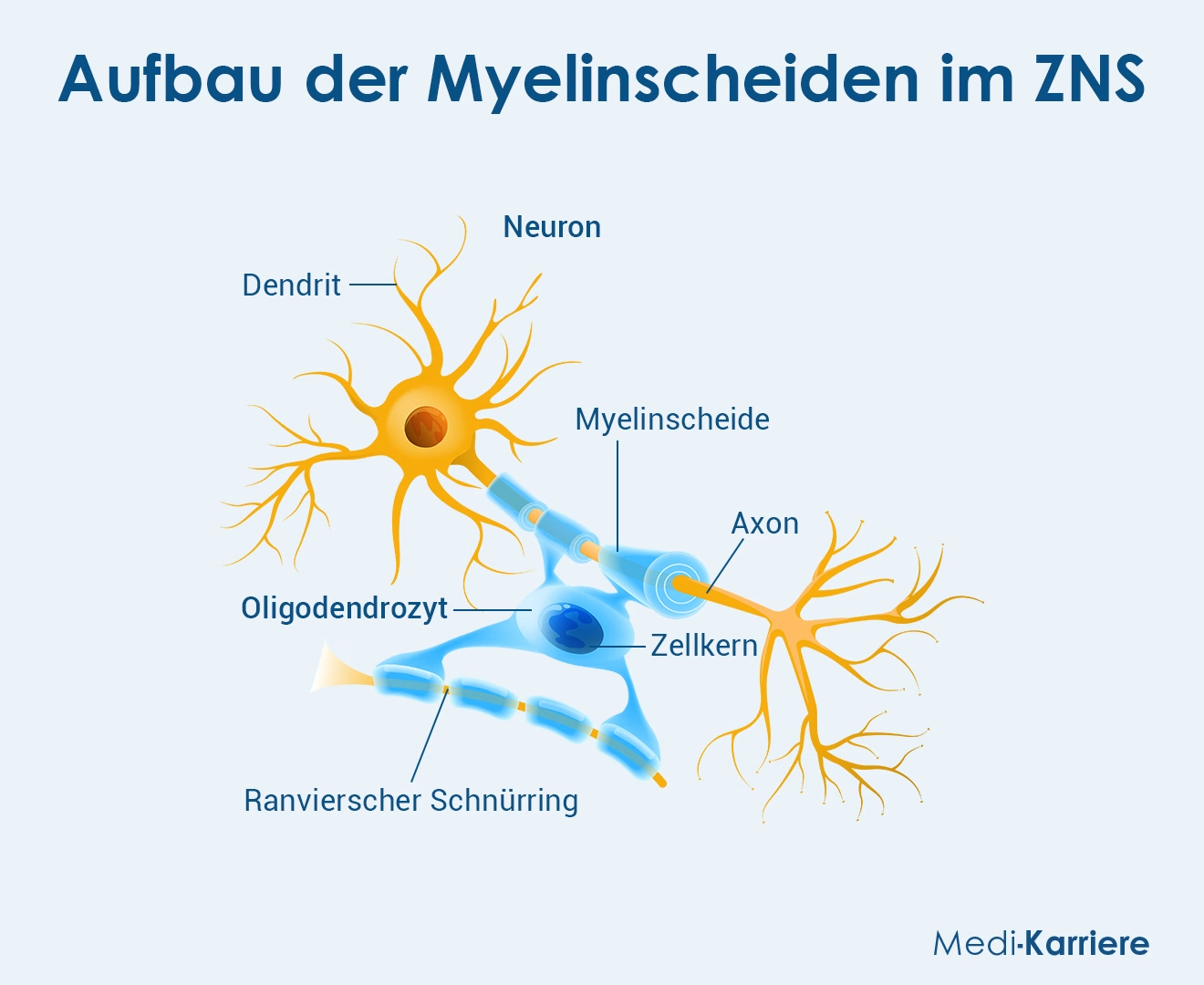

Im zentralen Nervensystem wird die Myelinschicht von Oligodendrozyten gebildet. Ein einzelner Oligodendrozyt kann dabei mehrere Axone gleichzeitig myelinisieren. Die Myelinschicht besteht aus zahlreichen konzentrisch angeordneten Lamellen, die hauptsächlich aus Lipiden (circa 70 bis 80 Prozent) und Proteinen (etwa 20 bis 30 Prozent) zusammengesetzt sind. Die wesentlichen Strukturproteine im ZNS-Myelin sind das Myelin-Basisprotein (MBP) und das Proteolipidprotein (PLP), während das Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG) als minoritäres Protein eine untergeordnete Rolle spielt.

Zwischen den myelinisierten Segmenten befinden sich die sogenannten Ranvier-Schnürringe. Diese Unterbrechungen der Myelinschicht sind essenziell für die saltatorische Erregungsleitung, da hier die Ionenkanäle konzentriert sind. Dadurch wird die Depolarisation in diesen Bereichen verstärkt, während die elektrische Erregung elektrotonisch entlang der myelinisierten Segmente geleitet wird.

Aufbau im Peripheren Nervensystem (PNS)

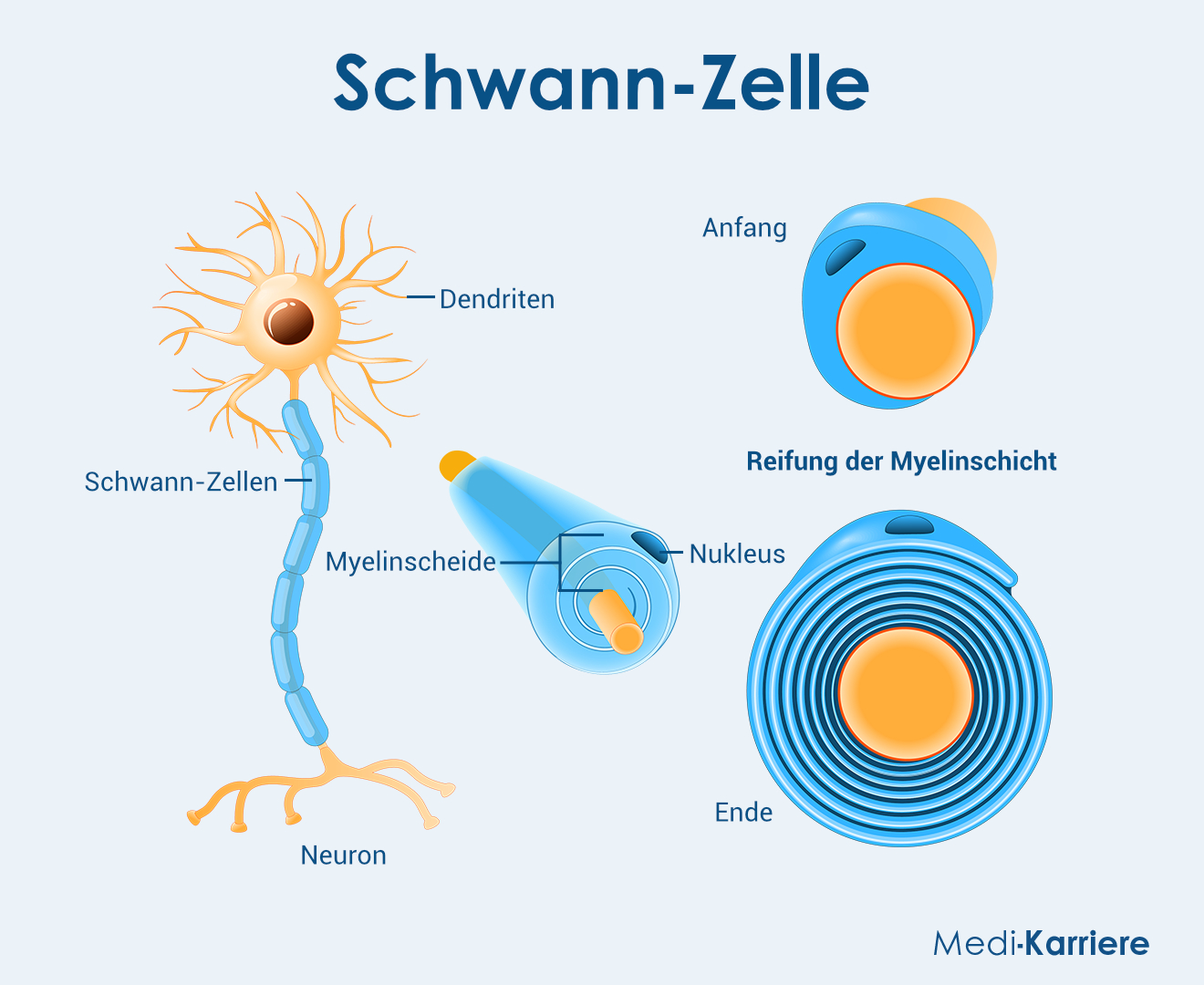

Im PNS übernehmen Schwann-Zellen die Bildung der Myelinschicht. Im Gegensatz zu den Oligodendrozyten des ZNS myelinisiert jede Schwann-Zelle jeweils nur ein Axon. Während des Myelinisierungsprozesses wickelt sich die Schwann-Zelle mehrfach um das Axon und bildet so eine Myelinschicht aus konzentrischen Membranlamellen. Diese Schicht kann aus bis zu 100 Lamellen bestehen.

Die Myelinschicht im PNS enthält neben Myelin Protein Zero (P0) und peripherem Myelinprotein 22 (PMP22) auch Myelin-Basisprotein (MBP), das ebenfalls eine strukturelle Funktion erfüllt.

Auch im PNS findet sich die segmentale Struktur mit Internodien (myelinisierte Abschnitte) und Ranvier-Schnürringen. Zusätzlich existieren die sogenannten Schmidt-Lantermann-Einkerbungen, kleine, spiralförmige Einschnitte, die eine Kommunikation zwischen den Lamellen ermöglichen und die Nährstoffversorgung der Myelinschicht sichern.

Ernährung und Myelinbildung

Die Bildung und Erhaltung der Myelinschicht sind auf bestimmte Nährstoffe angewiesen. Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Struktur der Myelinmembran, während Vitamin B12 an der Synthese von Myelin beteiligt ist. Ein Mangel an diesen Nährstoffen kann die Myelinisierung beeinträchtigen und das Risiko für neurologische Erkrankungen erhöhen. Besonders fettreiche Fische, Nüsse und Vollkornprodukte sind wichtige Quellen für diese essenziellen Substanzen.

Myelinschicht – Bildung und Reifung

Die Myelinisierung im ZNS beginnt während der späten Embryonalentwicklung und setzt sich bis ins frühe Erwachsenenalter fort. Oligodendrozyten entstehen aus Vorläuferzellen, die sich differenzieren und Kontakt zu den Axonen herstellen. Während dieses Prozesses wickeln die Oligodendrozyten ihre Membranen mehrfach um die Axone, wodurch die charakteristischen Lamellenschichten entstehen.

Die Reifung der Myelinschicht (Myelogenese) erfolgt in verschiedenen Stadien. Zunächst bildet sich eine dünne Myelinschicht, die sich im Laufe der Zeit weiter verdickt. Die Myelinisierung beginnt in den sensorischen und motorischen Bahnen und schreitet später in den Assoziationsarealen des Gehirns voran.

Myelinisierung im Peripheren Nervensystem

Im PNS übernehmen Schwann-Zellen die Myelinisierung. Diese beginnen zunächst, das Axon durch mehrere Wicklungen ihrer Membran zu umhüllen, wodurch eine erste Myelinschicht entsteht, die im Verlauf weiter verdickt wird. Durch fortlaufende Wicklungen bildet sich eine dickere Myelinschicht.

Die Reifung der Myelinschicht im PNS ist entscheidend für die Funktion der peripheren Nerven. Eine unvollständige oder fehlerhafte Myelinisierung kann zu neurologischen Defiziten führen, da die saltatorische Erregungsleitung beeinträchtigt wird.

Regulation der Myelinisierung

Die Myelinisierung wird durch verschiedene Wachstumsfaktoren und Signalwege reguliert. Besonders wichtig sind hierbei die Notch-Signalkaskade, der Neuregulin-1-Signalweg sowie verschiedene Transkriptionsfaktoren wie Olig1 und Olig2.

Die Aktivierung dieser Signalwege entscheidet, welche Axone myelinisiert werden und in welchem Ausmaß die Myelinschicht aufgebaut wird. Dies ist ein komplexer, fein abgestimmter Prozess, der sowohl genetischen als auch umweltbedingten Einflüssen unterliegt.

Myelinschicht – Erkrankungen

Erkrankungen der Myelinschicht werden als demyelinisierende Erkrankungen bezeichnet. Diese können durch Autoimmunprozesse, genetische Defekte, Infektionen oder toxische Einflüsse entstehen. Im Folgenden werden die wichtigsten Krankheitsbilder und deren Ursachen näher erläutert.

Multiple Sklerose (MS)

Multiple Sklerose ist die häufigste demyelinisierende Erkrankung im zentralen Nervensystem. Es handelt sich um eine chronisch-entzündliche, autoimmun vermittelte Erkrankung, bei der das Immunsystem die Myelinschicht der Axone angreift. Durch die Entzündungsreaktionen kommt es zur Bildung von Plaques, die aus Narbengewebe und Demyelinisierungsherden bestehen. Diese Plaques unterbrechen die Weiterleitung elektrischer Signale und führen zu neurologischen Defiziten.

Typische Symptome umfassen Sehstörungen, Sensibilitätsstörungen und Muskelschwäche. Auch Koordinationsprobleme und eine ausgeprägte Fatigue gehören zu den häufigen Beschwerden. Die Krankheitsverläufe variieren zwischen schubförmig remittierend, sekundär chronisch-progredient und primär progredient.

Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung (NMOSD)

Bei NMOSD greift das Immunsystem gezielt das Aquaporin-4-Protein in Astrozyten an, was zu einer sekundären Demyelinisierung führt. Die Erkrankung betrifft bevorzugt den Sehnerv und das Rückenmark und kann zu dauerhaften neurologischen Ausfällen führen.

Die Symptome reichen von einem teilweisen oder vollständigen Sehverlust bis hin zu einer Querschnittslähmung. Spastik und Blasenfunktionsstörungen treten ebenfalls häufig auf.

Guillain-Barré-Syndrom (GBS)

GBS ist eine akute, entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie des peripheren Nervensystems. Häufig tritt die Erkrankung nach einer viralen oder bakteriellen Infektion auf und führt zu einer schnellen und meist symmetrischen Lähmung der Extremitäten.

Die Erkrankung beginnt oft mit einer aufsteigenden, symmetrischen Muskelschwäche in den Beinen, die sich innerhalb kurzer Zeit auf Arme und Gesicht ausweiten kann. Betroffene klagen zudem über Sensibilitätsstörungen. In schweren Fällen kann auch die Atemmuskulatur betroffen sein, was eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich macht.

Erbliche Demyelinisierungserkrankungen

Genetisch bedingte Erkrankungen wie die Leukodystrophien oder die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit führen ebenfalls zur Schädigung der Myelinschicht. Diese Erkrankungen manifestieren sich meist bereits im Kindesalter und zeichnen sich durch eine fortschreitende Degeneration der weißen Substanz im Gehirn oder PNS aus.

Myelinschicht – Regeneration und Forschung

Die Myelinschicht verfügt grundsätzlich über eine gewisse Regenerationsfähigkeit. Im zentralen Nervensystem (ZNS) sind es Oligodendrozyten-Vorläuferzellen (OPCs), die sich zu reifen Oligodendrozyten differenzieren und neue Myelinschichten um geschädigte Axone bilden können. Im peripheren Nervensystem übernehmen Schwann-Zellen diese Aufgabe.

Jedoch ist die Fähigkeit zur Remyelinisierung bei chronischen demyelinisierenden Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose oft eingeschränkt. Gründe dafür sind entzündliche Prozesse, die Bildung von Glianarben durch reaktive Astrozytose sowie eine reduzierte Anzahl funktionsfähiger OPCs.

Was beeinflusst die Remyelinisierung?

Mehrere Faktoren spielen eine Rolle bei der Regeneration der Myelinschicht. Dazu zählen Wachstumsfaktoren, die Aktivierung von OPCs und die Kontrolle entzündlicher Prozesse. Cholesterin und andere Lipide sind essenziell für den Aufbau neuer Myelinschichten, da sie die Hauptbestandteile der Myelinmembran darstellen.

Auch die Mikroglia, die Immunzellen des ZNS, können die Remyelinisierung sowohl fördern als auch hemmen. Während eine moderate Aktivierung der Mikroglia die Rekrutierung von OPCs unterstützt, kann eine chronische Aktivierung zur Freisetzung neurotoxischer Substanzen führen, die die Remyelinisierung behindern.

Aktuelle Forschungsansätze

Die Forschung zur Remyelinisierung konzentriert sich auf verschiedene Strategien:

- Stammzelltherapie: Durch die Transplantation von neuralen Stammzellen oder OPCs sollen geschädigte Myelinschichten wiederhergestellt werden. Erste klinische Studien zeigen vielversprechende mittelfristige Ergebnisse, jedoch fehlen bisher gesicherte Langzeitdaten zur Wirksamkeit und Sicherheit.

- Wachstumsfaktoren und Moleküle: Die Gabe von Wachstumsfaktoren wie Neuregulin-1 oder BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) soll die Differenzierung von OPCs fördern und die Myelinproduktion anregen.

- Pharmakologische Ansätze: Substanzen wie Clemastin, ein Antihistaminikum, haben in Studien eine stimulierende Wirkung auf die Remyelinisierung gezeigt. Auch Medikamente, die die Signalwege von Notch oder Wnt modulieren, werden derzeit untersucht.

- Lipidstoffwechsel-Modulation: Da Cholesterin und andere Lipide wesentliche Bestandteile der Myelinschicht sind, wird auch an Strategien zur gezielten Modulation des Lipidstoffwechsels in betroffenen Nervenzellen geforscht.

- Aust G et. al., Duale Reihe Anatomie (Thieme, 6. Auflage, 2024)

- Nervengewebe, Synapsen und Transmitter, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 17.05.2025)

- Guillan-Barré-Syndrom, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 17.05.2025)

- Multiple Sklerose, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 17.05.2025)

- Chronisch-inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 17.05.2025)