Inhaltsverzeichnis

Die Lebersinusoide sind spezialisierte kapillarähnliche Blutgefäße der Leber, die eine zentrale Rolle im Stoffaustausch zwischen Blut und Hepatozyten spielen. Durch ihr weiteres Lumen ermöglichen sie einen langsamen Blutfluss und fördern so die Aufnahme und Abgabe von Nährstoffen, Stoffwechselprodukten und Plasmaproteinen. Ihr diskontinuierliches Endothel erlaubt zudem eine effiziente Filtration und Immunabwehr. Lebererkrankungen wie Leberfibrose und Leberzirrhose führen zu einer Versteifung der Lebersinusoide und können schwerwiegende Folgen für den Blutfluss und die Leberfunktion haben. Der folgende Artikel soll eine detailliertere Darstellung der Anatomie, Funktion und klinischen Relevanz der Lebersinusoide bieten.

Inhaltsverzeichnis

Lebersinusoid – Definition

Ein Lebersinusoid ist ein kapillarähnliches Blutgefäß des Leberläppchens, das sich zwischen den Leberbälkchen befindet. Im Lebersinusoid fließt Mischblut aus der Pfortader (V. portae hepatis) und der Leberarterie (A. hepatica propria), das in die Zentralvene mündet.

Lebersinusoid – Anatomie und Histologie

Die Lebersinusoide sind breiter als normale Kapillaren. Sie besitzen ein Lumen von etwa 15 μm, während Blutkapillaren ein Lumen von ca. 6 μm besitzen. Dies dient folgendem Vorteil: Das durchlaufende Blut fließt bei gleichem Blutstrom langsamer als durch gewöhnliche Kapillaren. Sie enthalten Mischblut aus der V. portae hepatis und der A. hepatica propria und münden in die Zentralvenen.

Zentralvene

Die Zentralvene stellt den kleinsten Ast der Lebervenen dar. In ihr sammelt sich das Blut aus den Lebersinusoiden, das dann in die sogenannten Venae sublobulares und von dort über die Venae hepaticae in die V. cava inferior (untere Hohlvene) abfließt.

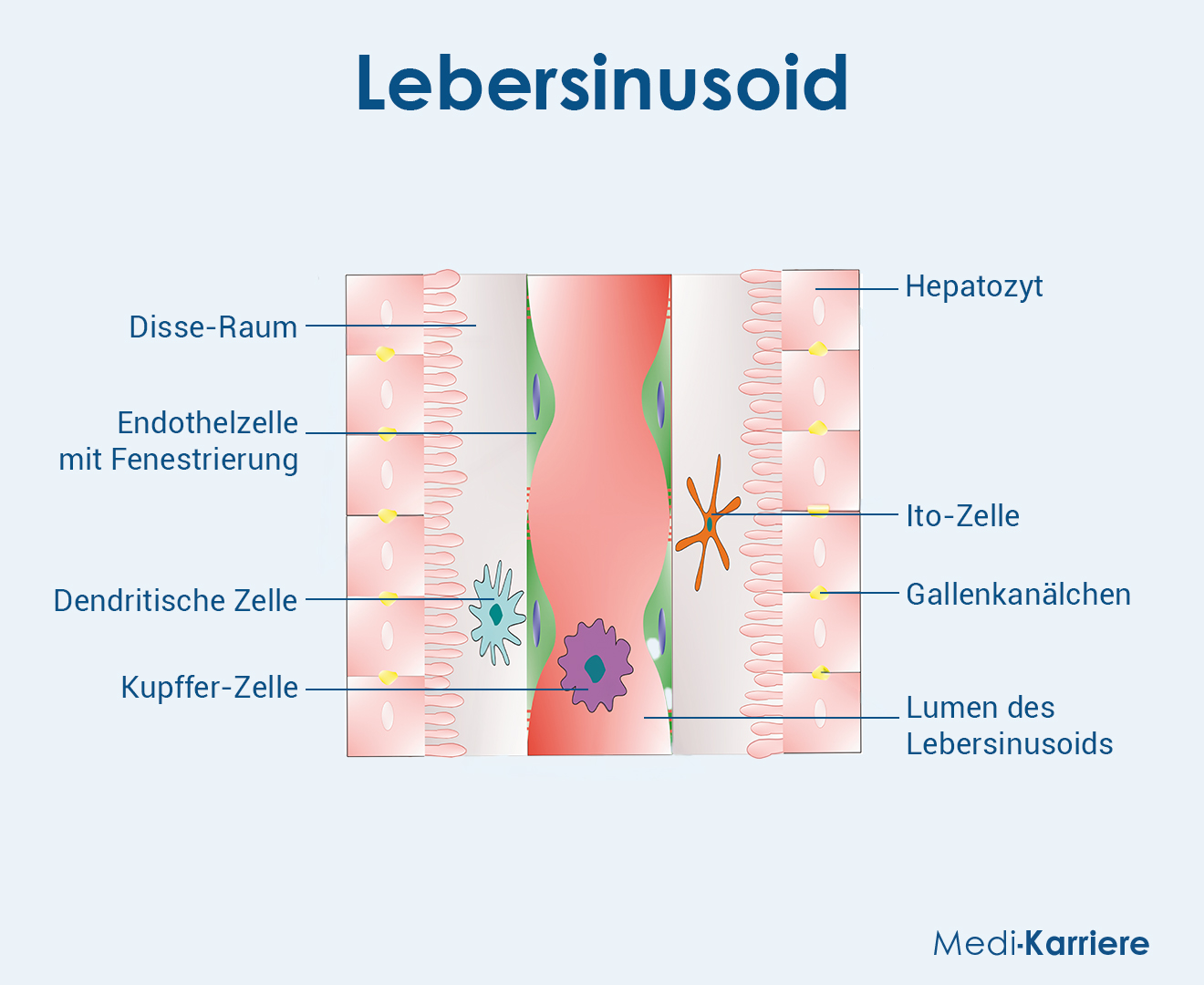

Die Wand der Lebersinusoide ist mit diskontinuierlichem Endothel ausgekleidet. Dabei sind die Endothelzellen flache Zellen, die die Sinusoide auskleiden. Diskontinuierliches Endothel besitzt Gruppen besonders großer transzellulärer Poren und hat teilweise keine Basalmembran oder kein Diaphragma. Dies ermöglicht den Durchtritt von Makromolekülen, wie Lipoproteine bis zu 70 nm. Chylomikronen und Blutzellen können die Poren jedoch nicht passieren. Ein solches Endothel kommt neben der Leber auch im Knochenmark und der Plazenta vor.

Das diskontinuierliche Endothel trennt die Lebersinusoide vom Disse-Raum und den daran anbindenden Leberbälkchen. Der Disse-Raum ist der perisinusoidale Raum, der als Spalt zwischen Endothelzellen und Hepatozyten (Leberzellen) liegt und nimmt unter Anderem die produzierten Stoffe der Hepatozyten auf.

Histologisch kann man sich dies wie folgt vorstellen: Die Mikrovilli der Hepatozyten ragen in den Disse-Raum hinein, wo sie direkt von der flüssigen Phase des Blutes umspült werden. Das heißt dort findet der Stoffaustausch statt.

Zelltypen in den Lebersinusoiden

Innerhalb der Disse-Raumes befinden sich viele sogenannte Ito-Zellen. Diese sind interstitielle Zellen, die das im Darm aufgenommene Vitamin A und Fette in großen Lipidtropfen speicher. Zudem produzieren sie das intralobuläre Bindegewebe der Leber, das aus retikulären Fasern besteht.

Retikuläre Fasern und Leberzirrhose

Bei der Leberzirrhose, einer chronischen Erkrankung der Leber, kommt es durch eine entzündliche Gewebeveränderung zu einer Zerstörung der Läppchenstruktur. Dazu führt die übermäßige Produktion der retikulären Fasern, was in einer verstärkten Vernarbung des Gewebes resultiert.

Neben den Ito-Zellen kommen die sogenannten Kupffer-Zellen im Disse-Raum vor. Bei diesen handelt es sich um leberspezifische Makrophagen, die dem mononukleären Phagozytensystem angehören. Sie phagozytieren Bakterien, alte beschädigte Erythrozyten sowie Fremdpartikel in der Leber. Die Kupffer-Zellen sind teilweise in das Endothel integriert und nehmen aktiv an der Immunabwehr teil.

Weitere Zelltypen sind zudem Lymphozyten und dendritische Zellen in den Sinusoiden, die der Immunüberwachung dienen. Außerdem befindet sich im Disse-Raum freie extrazelluläre Matrixproteine, der mechanischen Stabilisierung dienen.

Lebersinusoid – Funktion

Die Lebersinusoide ermöglichen durch ihre diskontinuierliche Endothelwand einen intensiven Stoffaustausch mit den anliegenden Hepatozyten. So kann ein direkter Austausch von Nährstoffen, Hormonen und Metaboliten stattfinden. Die Mikrovilli, die in den Disse-Raum hineinragen, erleichtern die Aufnahme von Stoffen wie Glukose, Lipiden und Proteinen.

Durch die Kupffer-Zellen und die enge Verbindung mit den Hepatozyten wird das Blut von toxischen Substanzen gereinigt und Medikamente können metabolisiert werden. Somit ist auch die Filtration und Entgiftung die Funktion der Sinusoide.

Durch das Führen von Mischblut aus der V. portae hepatis und der A. hepatica propria, wird der Leber die Verarbeitung von Nährstoffen aus dem Darm, zum Beispiel Glukose, Aminosäuren und Fettsäuren sowie auch die Synthese von Plasmaproteinen (Albumin, Gerinnungsfaktoren) ermöglicht.

Durch das weitere Lumen der Lebersinusoide und den dadurch verlangsamten Blutfluss, wird eine effektive Stoffaufnahme ermöglicht.

Lebersinusoid – Klinik

Bei anhaltender Schädigung der Leber, wie es durch chronischen Alkoholkonsum, einer Hepatitis oder Fettlebererkrankungen der Fall sein kann, kommt es zu einer Aktivierung der Ito-Zellen. Diese beginnen vermehrt Kollagen und andere Bindegewebsproteine zu produzieren, wodurch die Lebersinusoide zunehmend verengt und versteift werden.

In der frühen Phase spricht man von einer Leberfibrose. Hier ist noch eine Rückbildung möglich. Bei fortschreitender Vernarbung entsteht eine Leberzirrhose, die zu einem irreversiblen Umbau der Läppchenstruktur führt. Durch den steigenden Verlust der Sinusoide sind Stoffaustausch, Entgiftung und Blutfluss beeinträchtigt, was zu schweren Symptomen wie Ikterus (Gelbsucht), Aszites und Gerinnungsstörungen führen kann.

Durch die Fibrose werden die Lebersinusoide starrer und weniger durchlässig, was zu einem Widerstand für das einströmende Blut aus der Vena portae hepatis führt. Dies kann zu erhöhtem Druck in der Vene führen und somit zu einer portalen Hypertension. Folglich können sich die portokavalen Anastomosen als Umgehungskreisläufe bilden, wie beispielsweise die Ösophagusvarizen, die sich als Krampfadern in der Speiseröhre darstellen. Sie können zu lebensbedrohlichen Blutungen führen. Das sogenannte Caput medusae ist sichtbar als Venen im Bereich des Bauchnabels.

Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung der Erkrankung sind essenziell, um das Fortschreiten von Leberschäden und portaler Hypertension zu verlangsamen oder zu verhindern.

Häufige Fragen

- Wie unterscheiden sich Lebersinusoide von normalen Kapillaren?

- Welche Funktion haben Lebersinusoide?

- Welche Zelltypen befinden sich in den Lebersinusoiden?

- Wie beeinflussen Lebersinusoide die Leberfunktion?

- Wie werden Lebersinusoide histologisch dargestellt?

Im Vergleich zu normalen Kapillaren sind Lebersinusoide breiter und besitzen ein größeres Lumen von etwa 15 μm. Diese Erweiterung ermöglicht einen langsameren Blutfluss bei gleichem Volumenstrom, was den Stoffaustausch erleichtert.

Lebersinusoide dienen als Austauschfläche für Blutbestandteile zwischen der Leber und dem Blutkreislaufsystem. Durch ihre spezielle Struktur ermöglichen sie den Transport von Makromolekülen und unterstützen die Immunabwehr durch die Kupffer-Zellen (Makrophagen des Lebergewebes).

Neben den Endothelzellen, die die Sinusoide auskleiden, befinden sich in den Lebersinusoiden auch Ito-Zellen, in deren Fetttröpfchen Vitamin A gespeichert wird. Außerdem befinden sich in ihnen die Kupffer-Zellen, welche leberspezifische Makrophagen sind, die für die Immunabwehr zuständig sind.

Durch ihre spezielle Struktur und die Zelltypen sind die Lebersinusoide unterstützend für die Leber bei der Entgiftung des Blutes, dem Stoffaustausch und der Immunabwehr. Sie ermöglichen den Transport von Nährstoffen und Abfallprodukten zwischen dem Blut und den Leberzellen.

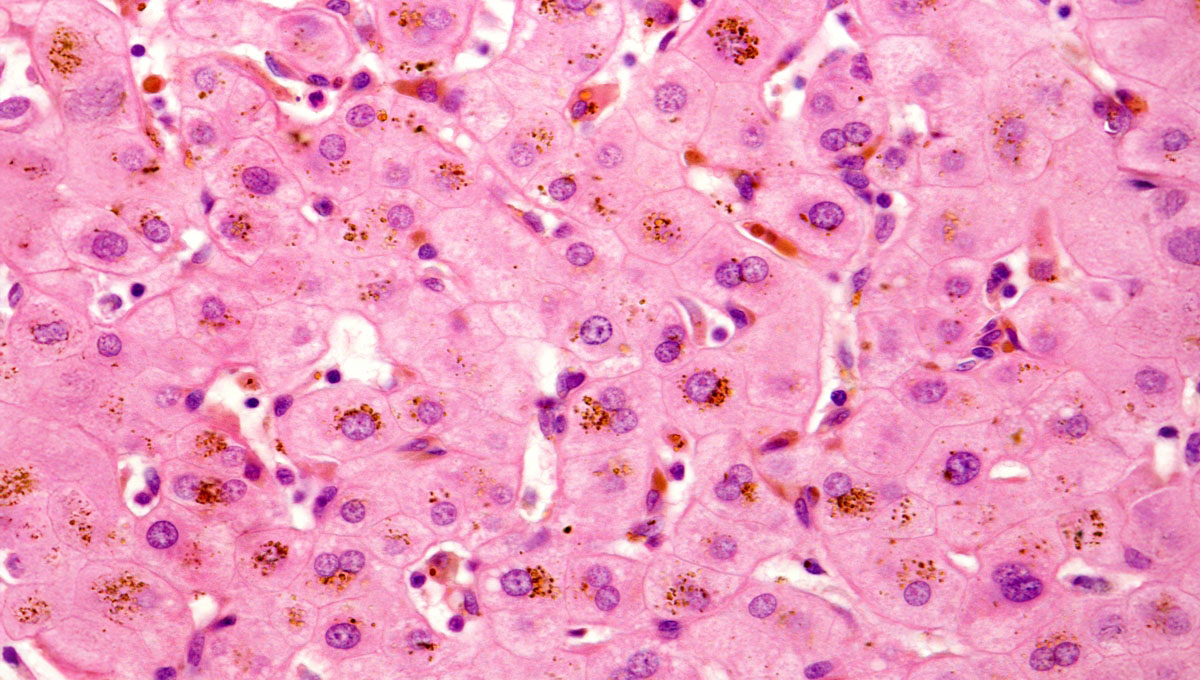

Histologisch erscheinen Lebersinusoide als erweiterte Kapillarräume zwischen den Leberzellbalken und sind von flachen Endothelzellen ausgekleidet.

- Schünke et al.: Prometheus Lernatlas der Anatomie: Innere Organe. 4. Auflage Thieme 2015

- Rassow et al.: Duale Reihe Biochemie. 2. Auflage Thieme 2008

- Leber, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum 13.03.2025)