Inhaltsverzeichnis

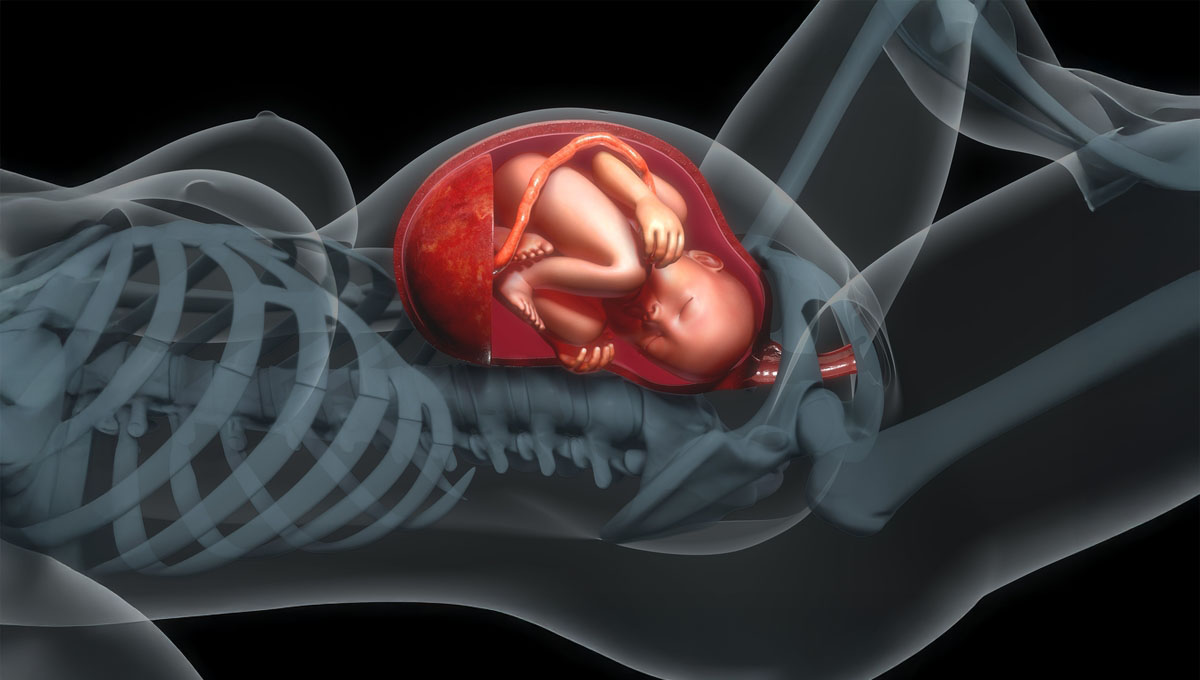

Der Geburtskanal bezeichnet den Weg, den das Kind während der Geburt durchläuft. Er setzt sich aus knöchernen und weichteiligen Strukturen zusammen und ermöglicht dank anatomischer Besonderheiten sowie der Anpassungsfähigkeit des kindlichen Kopfes eine regelrechte Geburt. Dabei passiert das Kind nacheinander die verschiedenen Beckenräume und -ebenen. Ein Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlicher Beckenanatomie kann jedoch zu Komplikationen führen. Der folgende Artikel beschreibt Anatomie, Funktion und klinische Bedeutung des Geburtskanals.

Inhaltsverzeichnis

Geburtskanal – Definition

Als Geburtskanal wird der Weg bezeichnet, den das Kind während der Geburt durch das mütterliche Becken und die umgebenden Weichteile nimmt. Er umfasst sowohl knöcherne Beckenstrukturen als auch weichteilige Strukturen wie Teile der Gebärmutter (Uterus), den Gebärmutterhals (Cervix uteri), die Vagina und der Beckenboden.

Geburtskanal – Anatomie

Das weibliche Becken ist insgesamt größer, breiter und flacher als das männliche Becken. Der weitere Schambeinweinkel (Arcus pubis) von über 90 Grad und der querovale Beckeneingang ermöglichen die Passage des Kindes. Die physiologische Anpassung zwischen der kindlichen Kopfform und den räumlichen Verhältnissen des mütterlichen Beckens ist essenziell für eine komplikationslose Geburt.

Physiologische Anpassung an kindliche Kopfform

Der fetale Kopf ist noch formbar durch die Fontanellen und Schädelplatten. Gemeinsam mit den Dimensionen des Beckens ermöglicht dies die Geburt und ist entscheidend für die komplikationsarme Entbindung. Um sich den unterschiedlichen Formen der Beckenräume anzupassen, muss sich das Kind im Geburtsverlauf mehrfach drehen.

Zur Beschreibung des Kanals werden unterschiedlich Beckenebenen und drei unterschiedlich geformte Beckenräume beschrieben.

Knöcherner Geburtskanal

Der knöcherne Anteil des Geburtskanals wird vom weiblichen Becken gebildet, das sich in mehrere Ebenen und Räume gliedern lässt. Im Folgenden sind die verschiedenen Ebenen und ihre Eigenschaften tabellarisch aufgeführt.

| Beckenebene | Beschreibung | Bedeutung |

| Beckeneingangsebene |

| Engster gerader Durchmesser (etwa 11 cm) des kleinen Beckens und deshalb geburtshilflich besonders relevant |

| Beckenmitte: Ebene der Beckenweite und Beckenenge |

| Mittlere Weite des kleinen Beckens |

| Beckenausgangsebene |

| Abschluss des knöchernen Geburtskanals |

Zudem werden drei unterschiedlich geformte Beckenräume herangezogen:

-

- Beckeneingangsraum: Querovale Form, ist nach kranial von der Conjugata vera anatomica begrenzt (zwischen Promontorium und Symphysenoberrand) und nach kaudal begrenzt durch eine Parallele zur Conjugata vera anatomica durch den am weitesten ins Becken ragenden Teil der Symphyse

- Beckenmitte: Runde Form, wird nach kranial durch eine Parallele zur Conjugata vera anatomica durch den am weitesten ins Becken ragenden Teil der Symphyse begrenzt und nach kaudal durch die Steißbeinspitze und den Symphysenunterrand

- Beckenausgangsraum: Längsovale Form, wird nach kranial durch die Steißbeinspitze und den Symphysenunterrand begrenzt und nach kaudal durch den Beckenboden (Tuber ischiadicum und Schambeinbogen)

Weichteilkanal

Der Weichteilkanal besteht aus einem inneren und einem äußeren Anteil, die unter der Geburt sehr gedehnt werden. Der innere Anteil besteht aus:

- Unteres Uterinsegment

- Zervix (Gebärmutterhals)

- Vagina (Scheide)

Der äußere Anteil besteht aus dem Beckenboden. Die Vagina selbst ist ein etwa 8 bis 10 cm langer, schlauchförmiger Kanal, der als Kopulationsorgan, Geburtskanal und Abflussweg für das Menstruationsblut dient. Sie liegt subperitoneal zwischen Harnblase und Rektum und ist stark dehnbar.

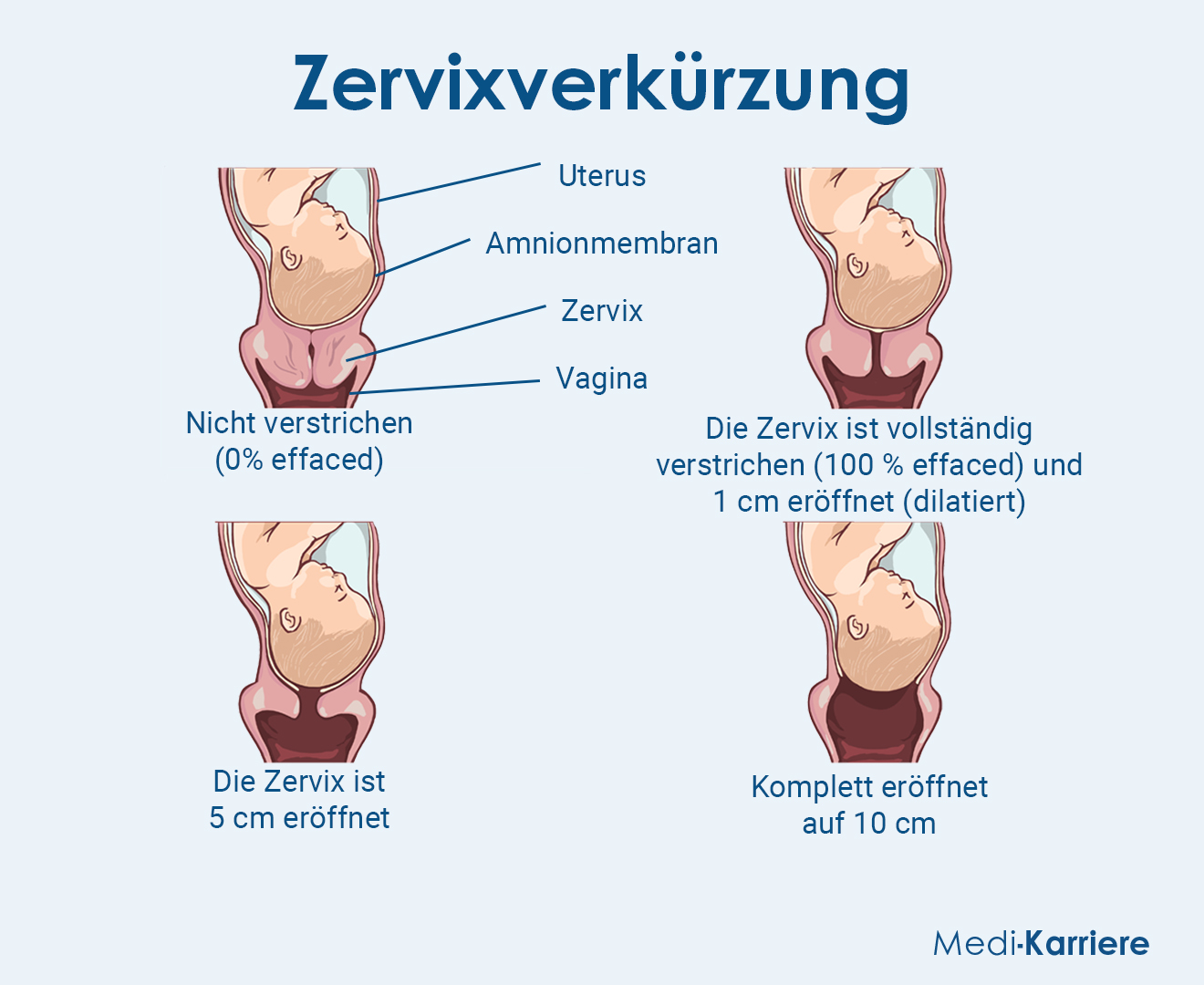

Die Zervix (Gebärmutterhals) verändert sich in der Geburtsvorbereitung. Der Begriff „Effacement” beschreibt dabei, dass der Gebärmutterhals kürzer und dünner wird, bis er letztlich komplett verstrichen ist, also fast keine Länge mehr hat. Dies vereinfacht die spätere Dilatation des Muttermundes. „Effaced” bedeutet die Zervix hat sich verkürzt und verstrichen, als Vorbereitung auf die Geburt.

Geburtskanal – Funktion

Die Hauptfunktion des Geburtskanals besteht darin, dem Kind den Durchtritt während der Geburt zu ermöglichen. Dabei passt sich der kindliche Kopf den Formen der Beckenräume an und vollzieht charakteristische Drehungen und Beugungen. Die dehnbaren Weichteile erleichtern diesen Prozess, da sie sich der Geburt anpassen können. Für einen regelrechten Geburtsverlauf sind insbesondere die Beckenanatomie, die Größe und Lage des kindlichen Kopfes sowie die Wehentätigkeit entscheidend.

Geburtskanal – Klinik

Bei einem Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und Beckenweite kann es zu einer erschwerten Geburt oder einem Geburtsstillstand kommen. Der Geburtsfortschritt wird anhand des Höhenstandes der kindlichen Leitstelle in Bezug auf die Interspinalebene beurteilt. Klinisch bedeutsam sind hierbei die Parallelebenen nach Hodge sowie die Einteilung nach Lee, mit deren Hilfe die Lage des kindlichen Kopfes im Geburtskanal beschrieben werden kann. Die sogenannte Michaelis-Raute erlaubt zudem Rückschlüsse auf die Beckenweite und liefert Hinweise für die Geburtsprognose. Aufgrund der starken Dehnung der Weichteile können während der Geburt Dammrisse oder Zervixläsionen auftreten.

Häufige Fragen

- Warum ist der Geburtskanal nicht starr wie ein Rohr?

- Welche anatomischen Ebenen durchläuft das Kind im Geburtskanal?

- Welche Durchmesser/Maße sind wichtig?

- Was ist ein Missverhältnis zwischen Kind und Becken – wann ist das ein Problem?

Weil große Teile Weichteilie sind: Gebärmutterhals, Muskulatur, Bänder, Bindegewebe, Vagina – all diese Strukturen sind dehnbar, beweglich und können sich während der Geburt anpassen. Dies ermöglicht dem Kind, sich durch verschiedene Beckenebenen zu bewegen.

In der Geburtshilfe unterscheidet man grob: den Beckeneingang, die Beckenmitte und den Beckenausgang. Außerdem gibt es den weichteiligen Anteil (Gebärmutterhals, Vagina, Beckenboden), der passiert wird.

Beispiele sind der Beckeneingang und dessen Quermaß, das sogenannte Conjugata vera obstretica (die Querprojektion zwischen Promontorium und Symphyse) – diese Maße sind sehr wichtig in der Geburtshilfe, um ein Missverhältnis zu erkennen.

Sind Kopf oder Schultern des Kindes im Verhältnis zur Beckenöffnung zu groß, sodass ein Durchtritt nicht möglich ist, spricht man von einem Geburtsstillstand oder einer geburtshilflichen Komplikation. In solchen Fällen können ein Kaiserschnitt oder andere geburtshilfliche Maßnahmen erforderlich sein.

- Geburtsmechanik, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum 12.10.2025)

- Uhl: Gynäkologie und Geburtshilfe compact. Georg Thieme Verlag 2023