Inhaltsverzeichnis

Das Perikaryon bildet den zentralen Zellkörper einer Nervenzelle und beherbergt den Zellkern sowie wichtige Organellen für die Proteinsynthese und den Stoffwechsel. Es dient als Schaltzentrale der Nervenzelle und ist maßgeblich an der Verarbeitung von Signalen beteiligt. Durch seine zentrale Rolle ist es nicht nur funktionell von großer Bedeutung, sondern auch anfällig für pathologische Prozesse, die zu neurodegenerativen Erkrankungen führen können. Im Folgenden werden Aufbau, Funktion und klinische Relevanz des Perikaryons näher erläutert.

Inhaltsverzeichnis

Perikaryon – Definition und Lage

Das Perikaryon, auch als Soma bezeichnet, ist der Zellkörper einer Nervenzelle (Neuron) und bildet das Zentrum für den Stoffwechsel und die Signalverarbeitung. Es umschließt den Zellkern und enthält die wesentlichen Organellen, die für die Proteinsynthese und die Aufrechterhaltung der Zellfunktionen erforderlich sind. Im Gegensatz zu den Dendriten und dem Axon, die der Reizweiterleitung dienen, ist das Perikaryon hauptsächlich für die Verarbeitung und Integration von Informationen zuständig.

Vom Perikaryon aus verzweigen sich die Dendriten, die Signale aufnehmen, und das Axon, das die verarbeiteten Signale weiterleitet. Diese zentrale Position ermöglicht die Weiterleitung von Informationen vom Zellkern hin zu den nachgeschalteten Strukturen. Im zentralen Nervensystem (ZNS) befindet sich das Perikaryon vorwiegend in der grauen Substanz, während es im peripheren Nervensystem (PNS) in den Ganglien zu finden ist.

Perikaryon – Anatomie

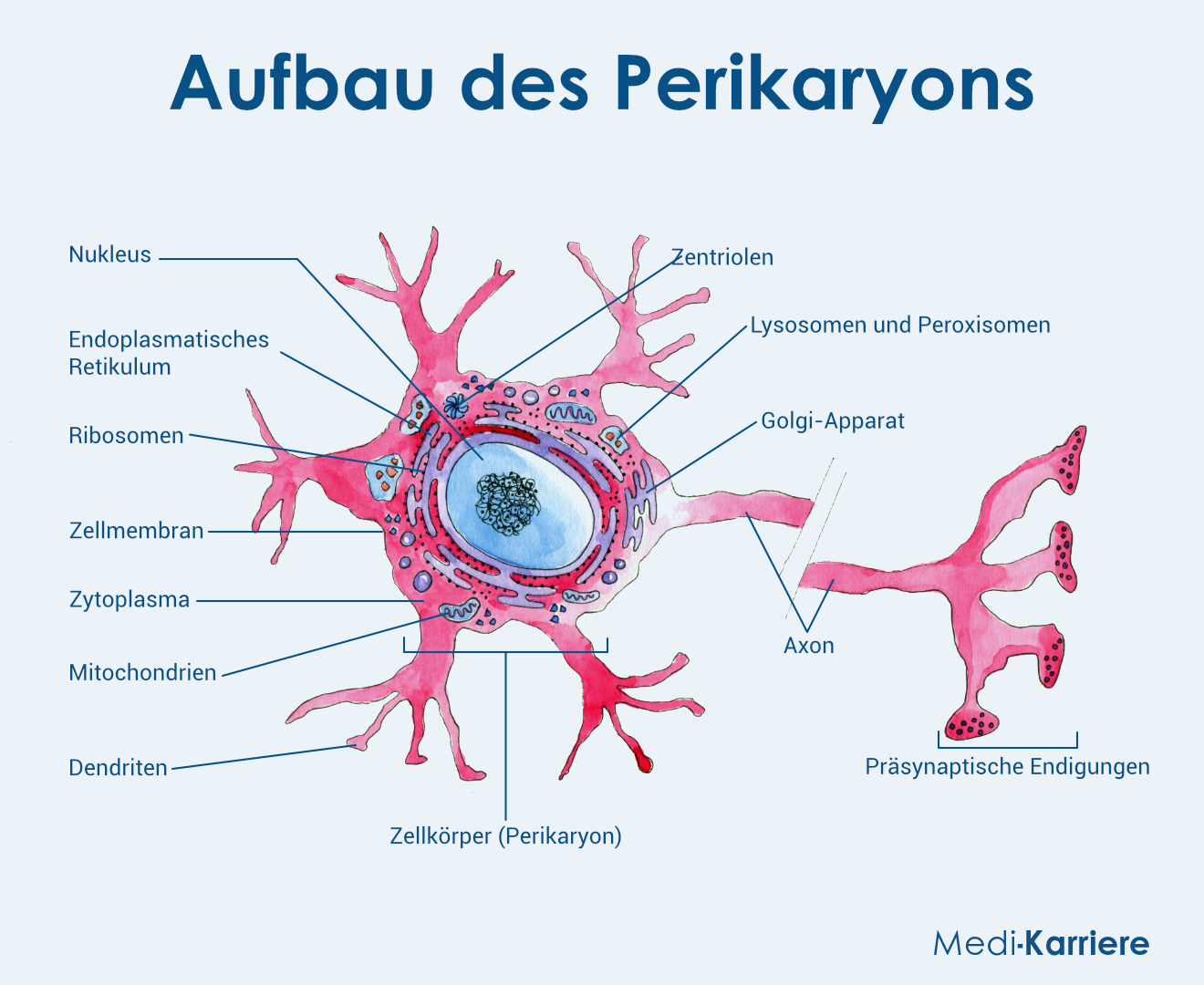

Das Perikaryon besteht aus dem Zellkern und dem umgebenden Zytoplasma, das zahlreiche Organellen enthält, die für den Stoffwechsel und die Proteinsynthese essenziell sind. Der Zellkern selbst ist meist groß und rund oder oval geformt und enthält das genetische Material in Form von Chromatin. In ihm befindet sich zudem der Nukleolus.

Zellorganellen und Strukturen

Das Zytoplasma des Perikaryons weist eine hohe Dichte an Nissl-Schollen auf, die aus rauem endoplasmatischem Retikulum und freien Ribosomen bestehen. Diese Schollen sind ein charakteristisches Merkmal von Nervenzellen und spielen eine zentrale Rolle bei der Synthese von strukturellen Proteinen und Enzymen, die für die Funktion der Nervenzelle erforderlich sind. Besonders ausgeprägt sind die Nissl-Schollen in großen Motoneuronen, die einen hohen Bedarf an Proteinen für die Axonverlängerung und -reparatur haben.

Neben den Nissl-Schollen befinden sich im Perikaryon zahlreiche Mitochondrien, die für die Energieversorgung der Nervenzelle verantwortlich sind. Diese Organellen sind besonders zahlreich, da Nervenzellen einen konstant hohen Energiebedarf zur Aufrechterhaltung des Membranpotenzials und zur Signalübertragung haben.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal des Perikaryons sind die Neurotubuli und Neurofilamente, die das Zytoskelett bilden und die strukturelle Integrität der Zelle aufrechterhalten. Sie dienen beispielsweise als Transportwege von Syntheseprodukten zum Axon.

Am Übergang vom Perikaryon zum Axon befindet sich der Axonhügel. Hier erfolgt die Summation der eingehenden Signale und die Entscheidung über das Auslösen eines Aktionspotenzials.

Größenvariationen und Lokalisation

Die Größe und Form des Perikaryons variieren je nach Nervenzelltyp. Motoneurone im Rückenmark besitzen große Perikarya mit stark ausgeprägten Nissl-Schollen, während sensorische Neurone der Spinalganglien kleinere und rundere Perikarya aufweisen. Im zentralen Nervensystem liegen die Perikarya hauptsächlich in der grauen Substanz, die überwiegend aus Nervenzellkörpern, Dendriten, synaptischen Endigungen und Gliazellen besteht. Im peripheren Nervensystem befinden sie sich vor allem in den Ganglien, die als Sammelstellen für Nervenzellkörper dienen.

Regenerationsfähigkeit von Perikarya

Die Regenerationsfähigkeit des Perikaryons ist stark eingeschränkt, da Nervenzellen im zentralen Nervensystem kaum zur Zellteilung fähig sind. Im Gegensatz zu anderen Geweben bleibt das Perikaryon nach Verletzungen meist unverändert und kann sich nicht durch Mitose erneuern. Stattdessen versucht die Nervenzelle, durch die Bildung von Wachstumsproteinen geschädigte Axone zu reparieren. Dabei spielt das Perikaryon eine zentrale Rolle, indem es notwendige Proteine und Neurotrophine synthetisiert. Ist das Perikaryon jedoch selbst irreversibel geschädigt, führt dies in der Regel zum Zelluntergang, da die neuronale Integrität nicht wiederhergestellt werden kann.

Perikaryon – Funktion

Das Perikaryon übernimmt zentrale Funktionen im Stoffwechsel und in der Signalverarbeitung der Nervenzelle. Es stellt das metabolische Zentrum dar, in dem alle wesentlichen zellulären Prozesse koordiniert werden. Dazu gehört vor allem die Proteinsynthese, die durch die hohe Dichte an Nissl-Schollen und Ribosomen ermöglicht wird. Diese Proteine sind notwendig für die Reparatur von Zellstrukturen, die Synthese von Neurotransmittern und die Aufrechterhaltung des Axons.

Neben der Proteinproduktion steuern die Mitochondrien die Energieversorgung der Zelle. Nervenzellen benötigen konstant große Mengen an ATP, um das Membranpotenzial aufrechtzuerhalten und die Signalübertragung zu gewährleisten. Besonders aktive Neurone, wie Motoneurone, weisen daher ein ausgeprägtes Netzwerk an Mitochondrien im Perikaryon auf.

Ein weiterer wichtiger Prozess, der im Perikaryon abläuft, ist die Integration von Signalen, die über die Dendriten aufgenommen wurden. Am Axonhügel erfolgt die Entscheidung, ob ein Aktionspotenzial ausgelöst wird, welches dann über das Axon weitergeleitet wird.

Zusätzlich erfüllt das Perikaryon eine wichtige Rolle in der Entgiftung und Abwehr von Zellschäden. Durch das endoplasmatische Retikulum und die Lysosomen werden fehlerhafte Proteine abgebaut und toxische Substanzen neutralisiert. Dieser Schutzmechanismus ist essenziell, um degenerative Prozesse zu verhindern, die bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder ALS eine zentrale Rolle spielen.

Perikaryon – Klinische Relevanz

Das Perikaryon ist aufgrund seiner zentralen Rolle im Zellstoffwechsel besonders anfällig für neurodegenerative und toxische Einflüsse. Eine der bekanntesten Erkrankungen, die das Perikaryon betrifft, ist die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Bei ALS kommt es zu einem progressiven Abbau von Motoneuronen, wobei vor allem das Perikaryon degeneriert. Durch den Verlust der Nissl-Schollen und der Mitochondrien wird die Proteinsynthese gestört, was zu Muskelschwäche und -atrophie führt.

Auch bei Alzheimer finden sich charakteristische Veränderungen im Perikaryon. Hier lagern sich pathologische Proteinaggregate wie Beta-Amyloid und Tau-Proteine ab, die die Funktion der Zellorganellen beeinträchtigen und letztlich zum Zelluntergang führen. Diese Ablagerungen blockieren den intrazellulären Transport und behindern die Synthese wichtiger Proteine, was den fortschreitenden Verlust von Nervenzellen begünstigt.

Ein weiterer pathologischer Prozess, der das Perikaryon betrifft, ist die Apoptose. Bei toxischen Einflüssen wie Schwermetallen, Medikamenten oder Sauerstoffmangel kann es zur Aktivierung von Apoptose-Signalwegen kommen. In diesem Prozess spielen die Mitochondrien eine zentrale Rolle, da sie pro-apoptotische Proteine freisetzen, die zur Zellzerstörung führen. Besonders empfindlich reagieren Nervenzellen auf oxidativen Stress, der die Zellmembranen und Organellen schädigt.

Auch Virusinfektionen können gezielt das Perikaryon angreifen. Ein Beispiel hierfür ist das Poliovirus, das insbesondere Motoneurone im Rückenmark sowie in den Hirnnervenkernen befällt und zu irreversiblen Schäden des Perikaryons führen kann. Dadurch kommt es zur Zerstörung der Zellorganellen und zum Verlust der motorischen Funktion.

Die Diagnose solcher Veränderungen erfolgt meist über bioptische Untersuchungen oder bildgebende Verfahren, bei denen degenerative Veränderungen im Zytoplasma und in den Nissl-Schollen nachgewiesen werden können.

- Aust G et. al., Duale Reihe Anatomie (Thieme, 6. Auflage, 2024)

- Nervengewebe, Synapsen und Transmitter, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 10.05.2025)

- Alzheimer, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 10.05.2025)

- Amyotrophe Lateralsklerose, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 10.05.2025)