Inhaltsverzeichnis

Die Kehlkopfmuskulatur spielt eine zentrale Rolle in der Steuerung lebenswichtiger Funktionen wie Atmung, Stimmgebung und Schutz der unteren Atemwege. Durch ihre präzise koordinierte Aktivität reguliert sie die Stellung der Stimmbänder und die Öffnung der Glottis, wodurch die Tonbildung sowie das Verschließen der Atemwege beim Schlucken ermöglicht werden. Aufgrund ihrer komplexen Anatomie und funktionellen Einteilung ist die Kehlkopfmuskulatur nicht nur ein wesentliches Element der Stimmbildung, sondern auch von großer klinischer Relevanz, insbesondere bei Lähmungen, Operationen im Halsbereich oder Stimmbanderkrankungen.

Inhaltsverzeichnis

Kehlkopfmuskulatur – Definition

Die Kehlkopfmuskulatur umfasst eine Gruppe kleiner Skelettmuskeln, die für die Beweglichkeit des Kehlkopfs verantwortlich sind und damit zentrale Funktionen wie Atmung, Stimmbildung (Phonation) und Schlucken steuern.

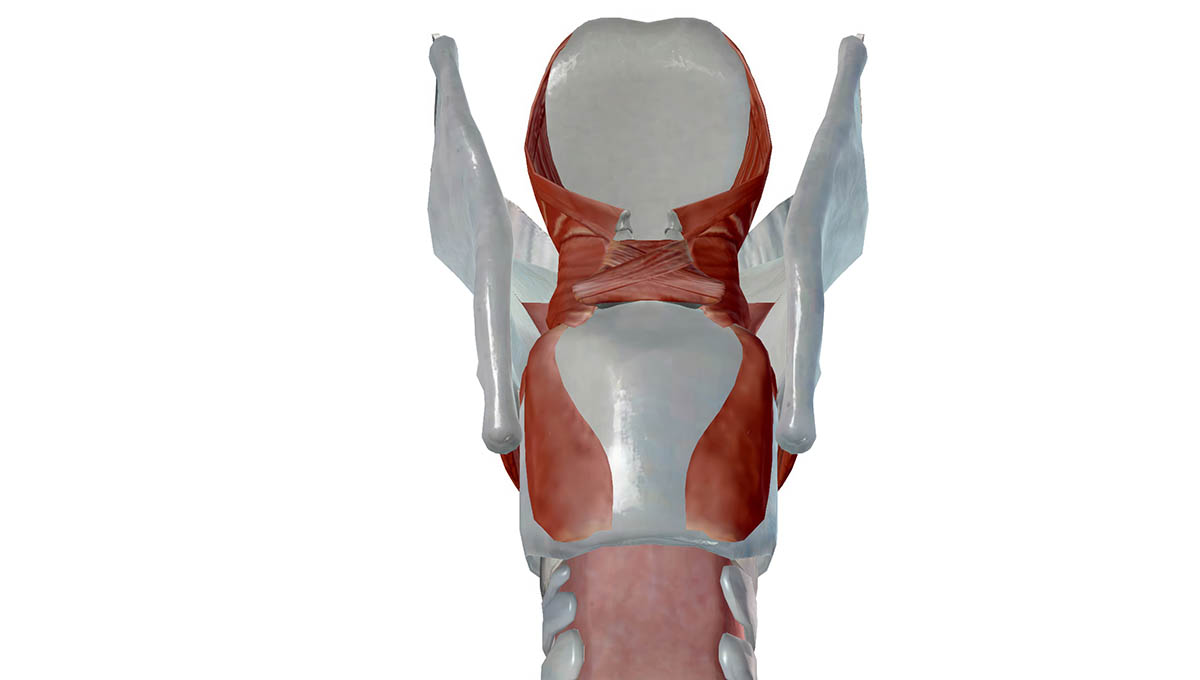

Kehlkopfmuskulatur – Anatomie

Die Kehlkopfmuskulatur besteht aus inneren und äußeren Muskeln, die den Kehlkopf bewegen und die Spannung der Stimmbänder regulieren.

Äußere Kehlkopfmuskeln

Zu den äußeren Kehlkopfmuskeln zählen folgende:

-

Musculus sternothyroideus: Er entspringt dem Manubrium sterni sowie der ersten Rippe und setzt am Schildknorpel des Kehlkopfs an. Innerviert wird der Muskel durch die Ansa cervicalis profunda, die aus dem Plexus cervicalis mit Anteilen aus C1-C3 entspringt. Der Musculus sternothyroideus wird eigentlich auch zu der sogenannten infrahyalen Muskulatur gezählt, die ein Teil der Zungenbeinmuskulatur darstellt.

-

Musculus thyrohyoideus: Dieser Muskel hat seinen Ursprung am Schildknorpel des Kehlkopfes und setzt an den Cornu majora des Zungebeins (Os hyoideum) an. Die Innervation erfolgt ebenfalls aus der Ansa cervicalis profunda. Auch dieser Muskel ist Teil der infrahyalen Muskulatur.

[INFOBOX_icon=”fa fa-info-circle” heading=”Ansa cervicalis” text=’Die Ansa cervicalis profunda ist eine Nervenschlinge aus dem Plexus cervicalis. Sie besteht aus zwei Wurzeln: Der Radix superior, die aus den Segmenten C1 und C2 entspringt und der Radix inferior, die aus den Segmenten C2 und C3 kommt. Eine Ansa cervicalis superficialis bildet eine Anastomose mit dem Ramus superior des Nervus transversus colli.

Mittlerweile bezeichnet man die Ansa cervicalis profunda oft nur noch als Ansa cervicallis und die Ansa cervicalis superficialis als Ramus colli nervi facilais.’]

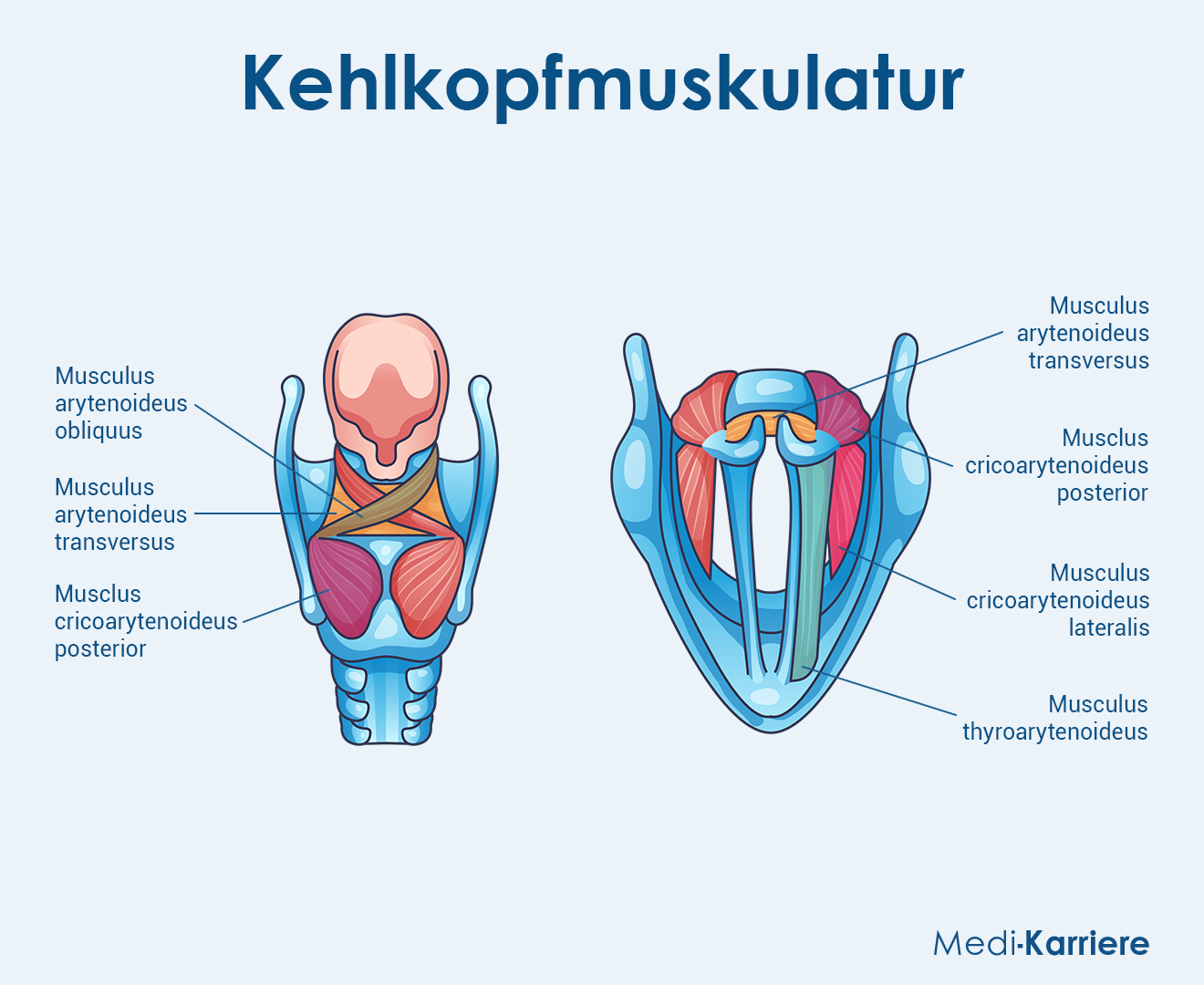

Innere Kehlkopfmuskeln

-

Musculus cricothyroideus: Er entspringt der vorderen, seitlichen Fläche des Ringknorpels und setzt am Cornu inferior des Schildknorpels an. Innerviert wird der Muskel durch den Nervus laryngeus superior. Zusammen mit dem Musculus vocalis zählt er zu den Spannmuskeln im Kehlkopf.

-

Musculus cricoarytenoideus posterior: Der Ursprung dieses Muskels liegt an der posterioren Fläche des Ringknorpels und sein Ansatz an den Processus musculares der Stellknorpel (Aryknorpel). Die Innervation erfolgt durch den Nervus laryngeus recurrens. Im klinischen Alltag wird dieser Muskel auch oft einfach als “Postikus” bezeichnet.

-

Musculus cricoarytenoideus lateralis: Dieser Muskel entspringt dem Ringknorpel und setzt ebenfalls an den Processus musculares der Aryknorpel an. Eine Innervertion erfolgt auch über den Nervus laryngeus recurrens.

-

Musculus thyroarytenoideus: An der Innenseite des Schildknorpels entspringt dieser Muskel und er setzt an den Processus musculares der Aryknorpel sowie seitlich der Epiglottis (Kehldeckel) an. Innerviert wird der Muskel auch über den Nervus laryngeus recurrens.

-

Musculus arytenoideus transversus: Er entspringt den hinteren Aryknorpeln und setzt auch an den hinteren Aryknorpeln der anderen Seite wieder an. Auch dieser Muskel wird innerviert durch den Nervus laryngeus recurrens.

-

Musculus arytenoideus obliquus: Sein Ursprung sind die Processus musculares der Stellknorpel (Aryknorpel). Auch er setzt wieder an den Aryknorpeln der Gegenseite an. Die Innervation erfolgt durch den Nervus laryngeus recurrens.

- Musculus aryepiglotticus: Er entspringt den Aryknorpeln und setzt seitlich an der Epiglottis an. Auch hier ist die Innervation durch den Nervus laryngeus recurrens gewährleistet.

Kehlkopfmuskulatur – Funktion

Die äußere Kehlkopfmuskulatur hat weniger Funktion im Sprechen. Dafür können beide Muskeln den Kehlkopf sowie das Zungenbein nach unten absenken. Dies sind wichtige Schritte beim Schluckakt.

Für Sprache, Stimme und Phonation sind die inneren Kehlkopfmuskeln von Bedeutung. Der einzige Muskel, der die Stimmritze komplett öffnen kann, ist der Musculus cricoarytenoideus posterior. Bei Kontraktion dreht er die Aryknorpel nach außen, sodass sich die Stimmbänder auseinander bewegen. So wird die sogenannte Atemstellung sichergestellt. Der Musculus cricoarytenoideus lateralis verschließt im Gegensatz dazu die Stimmritze so, dass nur Pars intercartilaginea geöffnet bleibt. In dieser Position ist Flüstern möglich.

Für einen vollständigen Verschluss von der Pars intercartilaginea sind der Musculus thyroarytenoideus sowie Musculus arytenoideus obliquus und transversus verantwortlich. Durch den kompletten Verschluss der Stimmritze wird lautes Sprechen möglich. Für die Beweglichkeit zwischen komplett geöffneter, beziehungsweise vollständig geschlossener Stimmritze, ist der Musculus cricothyroideus von Bedeutung. Der Musculus aryepiglotticus verengt den Kehlkopfeingang.

Kehlkopfmuskulatur – Klinik

Der Musculus cricothyroideus wird vom Nervus laryngeus superior innerviert. Eine Läsion dieses Nervs führt typischerweise zu Heiserkeit bei hohen Tönen und gegebenenfalls auch zu Schluckstörungen. Die inneren Kehlkopfmuskeln sind zuständig für die Feinregulation der Stimmbänder und werden vom N. laryngeus inferior sowie dem Nervus laryngeus recurrens versorgt. Eine einseitige Schädigung dieses Nervs (Rekurrensparese) verursacht eine Paramedianstellung der betroffenen Stimmlippe, was zu Heiserkeit und eventuell Aspiration führt, ohne die Atmung wesentlich zu beeinträchtigen. Bei beidseitiger Rekurrensparese kann es hingegen zu inspiratorischem Stridor und schwerer Atemnot kommen, da der einzige Stimmritzenöffner, der Musculus cricoarytaenoideus posterior, ausfällt. Sonderformen wie Internus- oder Transversusschwächen führen zu isolierten Störungen der Stimmgebung bei erhaltenem Atemfluss.

Die Ursachen für Ausfälle der Kehlkopfmuskulatur liegen meist in Schädigungen der versorgenden Nerven – insbesondere des Nervus laryngeus superior oder des Nervus laryngeus recurrens.

Im Rahmen chirurgischer Eingriffe im Hals– und Thoraxbereich, wie bei Schilddrüsenoperationen ist der Nervus laryngeus recurrens gefährdet verletzt zu werden. Auch Tumoren und Raumforderungen im Bereich des Kopfes und Halses können durch Kompression oder Infiltration der Nerven eine Parese auslösen. Entzündliche oder infektiöse Prozesse wie sie beispielsweise im Rahmen viraler Infektionen vorkommen, können zu reversiblen Lähmungen führen. Direkte Traumen im Halsbereich oder Schädelbasisverletzungen können ebenfalls die nervale Versorgung beeinträchtigen.

Zentrale oder periphere neurologische Störungen, zum Beispiel bei Schlaganfall, ALS oder Multipler Sklerose können ebenfalls Kehlkopfmuskellähmungen verursachen.

Häufige Fragen

- Welche Funktion haben die Kehlkopfmuskeln?

- Wie erfolgt die nervale Innervation der Kehlkopfmuskulatur?

- Welcher Muskel ist der einzige Stimmritzenöffner?

- Was sind die Folgen einer Schädigung des N. laryngeus recurrens?

Die Kehlkopfmuskeln steuern die Beweglichkeit des Kehlkopfs und regulieren die Stellung, Spannung und Öffnung der Stimmritze (Glottis).

Der M. cricothyroideus (einziger äußerer Muskel) wird motorisch vom N. laryngeus superior (Ramus externus) versorgt. Alle inneren Kehlkopfmuskeln werden vom N. laryngeus recurrens innerviert. Die Kehlkopfmuskeln, die Teil der infrahyalen Muskulatur sind werden von der Ansa cervicalis profunda innerviert.

Der einzige Stimmritzenöffner ist der M. cricoarytaenoideus posterior (auch „Postikus“ genannt). Er dreht die Stellknorpel nach außen und öffnet damit die Stimmritze, was essenziell für die Atmung ist. Innerviert wird er vom Nervus laryngeus recurrens.

Eine Schädigung des N. laryngeus recurrens führt zum Ausfall aller inneren Kehlkopfmuskeln, mit Ausnahme des M. cricothyroideus. Bei einer einseitigen Rekurrensparese kommt es typischerweise zu Heiserkeit, gelegentlich auch zu Dysphagie oder Aspiration, jedoch bleibt die Atmung in der Regel unbeeinträchtigt. Bei einer beidseitigen Rekurrensparese fällt insbesondere der M. cricoarytaenoideus posterior (einziger Stimmritzenöffner) beidseits aus, was zu einer gefährlichen Atemnot mit inspiratorischem Stridor führen kann.

- Aumüller, Gerhard et al.: Duale Reihe Anatomie, Thieme , 5. Auflage, 2020

- Schenke, Michael et al.: Prometheus Kopf, Hals und Neuroanatomie, Thieme , 6. Auflage, 2022

- Kehlkopf, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 16.07.2025)

- Kehlkopflähmung, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 16.07.2025)

- Kopf- , Halsregion, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 16.07.2025)