Inhaltsverzeichnis

Der Blutzucker ist nicht nur für Menschen mit Diabetes relevant. Jeder Körper verlässt sich auf die Regulationskreise der Glucose im Blut, um Energie zu gewinnen. Konzentrationen außerhalb des Normspektrums können dabei lebensgefährliche Zustände verursachen. Wie der Körper den Blutzuckerspiegel reguliert und welche klinischen Aspekte in diesem Zusammenhang wichtig sind, erklärt dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Blutzucker – Definition

Der Blutzucker ist die Konzentration von Glucose im Blut und wird in Milligramm pro Deziliter oder Millimol pro Liter angegeben (mg/dl oder mmol/l). Glucose (umgangssprachlich Traubenzucker oder Dextrose) ist ein sehr wichtiger Energielieferant im Körper, insbesondere für das Gehirn, die Erythrozyten (rote Blutkörperchen) und das Nierenmark. Im Gegensatz zu anderen Zellen können sie nicht auf den Fettstoffwechsel zurückgreifen.

Einteilung

Je nach Zeitpunkt der Blutzuckermessung unterscheidet man zwischen vier Varianten. Den Nüchternblutzucker bestimmt man mittels einer Blutentnahme vor dem Essen nach mindestens acht Stunden Nahrungskarenz. Erfolgt die Bestimmung vor einer beliebigen Mahlzeit, etwa das Mittagesseen, handelt es sich um den präprandialen Blutzucker.

Zwei Stunden nach einer Mahlzeit spricht man vom postprandialen Blutzucker. Ein Glucose Tagesprofil können Ärzte mit drei Blutentnahmen am Tag erstellen: nüchtern um 8:00 Uhr, um 12:00 Uhr und um 16:00 Uhr.

Außerdem kann man den Langzeitzucker bestimmen, HbA1c. Der Wert repräsentiert den Blutzuckerwert über die letzten vier bis zwölf Wochen. Chemisch handelt es sich um Hämoglobin, an das ein Zuckerrest geknüpft ist. Bei gesunden Personen liegt er in der Regel unter sechs Prozent.

Blutzucker – Regulation

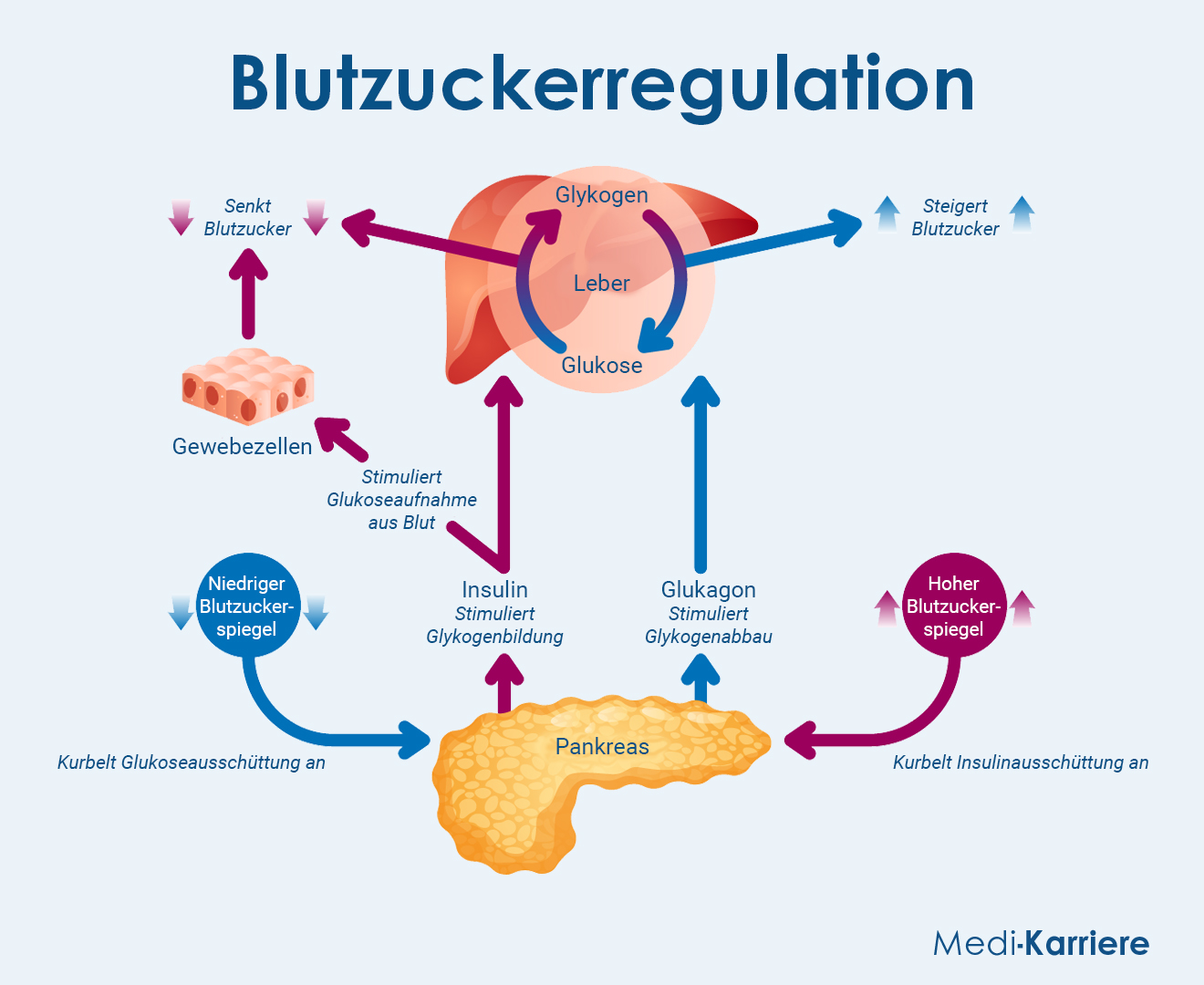

Die Regulation des Blutzuckers erfolgt maßgeblich über die Peptidhormone Insulin und Glucagon, die Gegenspieler voneinander sind. Grob gesagt senkt Insulin den Blutzuckerspiegel im Blut, indem es die Aufnahme in die Zellen fördert. Glucagon bewirkt das Gegenteil: es erhöht den Spiegel durch Freisetzung von Glucose aus den Zellen. Beide Peptidhormone stammen aus der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

Weiterhin steigt der Spiegel durch Katecholamine wie Adrenalin und Hormone der Nebennierenrinde, etwa Cortisol.

Mechanismen

Grundlage der Regulation ist eine negative Rückkopplung, um die Balance aufrecht zu erhalten. Diverse Körperzellen können die Konzentration des Blutzuckers registrieren und daraufhin reagieren, dennoch sind die Langerhansschen Inseln im Pankreas davon am wichtigsten.

Dort befinden sich Alpha-Zellen und Beta-Zellen. Steigt der Zucker zum Beispiel nach dem Essen an (postprandial), so setzen Beta-Zellen Insulin frei. Es stimuliert die Glykogensynthese in der Leber aus der Glucose im Blut. Außerdem unterstützt es die Aufnahme von Glucose mittels Endozytose in Muskel- und Fettgewebe. Schlussendlich sinkt der Spiegel im Blut durch diese Mechanismen.

Ist im Gegensatz dazu die Konzentration zu niedrig, etwa durch körperliche Belastung oder längere Fastenperioden, produzieren die Alpha-Zellen das Hormon Glucagon. Es wird im Blut vor allem zur Leber transportiert, wo es die Glykogenolyse induziert. Hierdurch baut es die vorhandenen Glykogenspeicher zu Glucose ab. Anschließend erfolgt die Freisetzung der Glucose aus den Leberzellen, sodass der Spiegel im Blut steigt.

Weitere Hormone

Neben den beiden Peptidhormonen beeinflussen einige andere den Kreislauf und sorgen so für die Feinjustierung.

Folgende Hormone senken den Blutzuckerspiegel:

- Amylin (Pankreatische Beta-Zellen)

- GLP-1 (intestinale L-Zellen): Glucagon-like Peptid 1

- GIP (intestinale K-Zellen) : Glukoseabhängige insulinotrope Peptid

- Somatostatin (pankreatische Delta-Zellen)

Diese Hormone steigern die Konzentration im Blut:

- Adrenalin (Nebennierenmark)

- Cortisol (Nebennierenrinde)

- ACTH (Hypophysenvorderlappen)

- Somatotropin (Hypophysenvorderlappen)

- Thyroxin (Schilddrüse)

Die Mechanismen unterscheiden sich vom klassischen Regelkreis und reichen von der verminderten Nahrungsaufnahme über die Verlangsamung der Verdauung bis hin zur Freisetzung aus dem Fettgewebe.

Blutzucker – Klinik

Um Erkrankungen feststellen zu können, muss der Blutzuckerspiegel im Blut bestimmt werden. Die Normwerte sollten sich bei Erwachsenen in diesem Referenzbereich aufhalten:

- Nüchternblutzucker: 60 bis 99 mg/dl = 3,3 bis 5,5 mmol/l

- Postprandial: unter 140 mg/dl = 7,8 mmol/l

Je nach Untersuchungsmaterial und Labor unterscheidet sich der Referenzbereich teilweise. Deshalb sollte bei der Interpretation immer auf die Angaben des Labors geachtet werden.

Für Kinder gelten besondere Grenzwerte. Beispielsweise liegt der Zucker bei einem Neugeborenen in der Nabelschnur zwischen 63 und 158 mg/dl, während ein Kind zwischen dem 7. und 19. Lebensjahr einen Blutzucker zwischen 70 und 106 mg/dl aufweisen sollte.

Messmethoden

Der Blutzucker kann durch verschiedene Methoden ermittelt werden, teils invasiv und teils nicht-invasiv. Dabei richtet sich die Methode nach den Bedürfnissen und Kompetenzen des Patienten. Die bekannteste Messung beim Rettungsdienst oder in der Klinik erfolgt mit Kapillarblut über ein Blutzuckermessgerät, auch amperometrische Messung genannt. Hierbei setzt man mit einer Stechhilfe auf der Fingerbeere oder dem Ohrläppchen einen kurzen Stich. Anschließend wird das Blut über einen Teststreifen in das Messgerät geführt. Im Teststreifen befindet sich Glucose-Oxidase, die mit dem Blut in Kontakt kommt. Über Elektroden legt das Messgerät eine definierte Spannung an und misst über eine gewisse Zeit den Strom. Daraus berechnet es den Blutzuckerspiegel.

Eine weitere Methode ist die nicht-invasive Messung, wofür kein Blut entnommen werden muss. Hierdurch ist eine permanente Aufzeichnung oder Monitoring des Spiegels möglich, was insbesondere Diabetikern zu Gute kommt. Patienten kleben sich dafür Mikronadeln beispielsweise auf den Oberarm, die den Glukosespiegel in der interstitiellen Flüssigkeit messen (zwischen den Zellen). Mit einem Gerät können sie dadurch jederzeit die Konzentration bestimmen.

Momentan werden zudem optische und optoakustische Methoden erforscht, die ohne Mikronadeln auskommen. Sie sind jedoch weiterhin in Entwicklung und stellen Forschende vor neue Herausforderungen.

Blutzucker – Erkrankungen

Die wohl bekannteste Erkrankung im Zusammenhang mit dem Blutzucker ist der Diabetes mellitus. Er beschreibt eine Gruppe an Stoffwechselerkrankungen mit dem gemeinsamen Merkmal des erhöhten Blutzuckerspiegels (Hyperglykämie). Innerhalb dieser Gruppe unterscheidet man vorwiegend Diabetes mellitus Typ 1 von Typ 2.

Dem Typ-1-Diabetes liegt eine Zerstörung der Beta-Zellen des Pankreas zu Grunde, die Insulin produzieren. Ursache hierfür sind autoimmune Vorgänge. Es herrscht demzufolge ein absoluter Insulinmangel und der Körper kann Glucose nicht in die Zellen aufnehmen. Es folgen unter anderem die Symptome der Polyurie (übermäßige Urinausscheidung), Polydipsie (übermäßiges Trinken und Durstgefühl) und Gewichtsverlust. Besonders junge Personen sind vom Typ 1 betroffen. Blutzuckerspiegel können oft Werte über 300 mg/dl (16 mmol/l) annehmen. Häufig manifestiert sich die Krankheit zuerst als Ketoazidose.

Ketoazidose

Der absolute Insulinmangel führt dazu, dass die Glucose im Blut nicht verwertet werden kann. Dadurch steigt die Lipolyse (Fettabbau), welche Ketonkörper freisetzt. Dadurch entsteht ein lebensbedrohliches Krankheitsbild, die Ketoazidose. Die überschießenden Ketonkörper verursachen eine metabolische Azidose, wobei der pH-Wert auf unter 7,3 absinkt. Patienten zeigen die typische Kußmaul-Atmung und leiden unter Bauchschmerzen sowie Dehydratation. Markant ist auch ein Aceton-Geruch im Atem.

Diabetes mellitus Typ 2

Der Typ-2-Diabetes entwickelt sich im Laufe des Lebens durch eine periphere Insulinresistenz. Die Zellen von Muskulatur und Fett nehmen insulinvermittelt weniger Glukose auf. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel. Gleichzeitig hemmt Insulin normalerweise die Glykogenolyse und die Gluconeogenese. Doch auch diese Hemmung nimmt ab, was eine Steigerung der Prozesse und damit eine Steigerung des Blutzuckerspiegels zur Folge hat. Zu Beginn kann diese Resistenz mittels erhöhter Insulinproduktion ausgeglichen werden, doch die Resistenz nimmt weiterhin zu während sich die Sekretionskapazität verringert.

Von dieser Erkrankung sind in der Regel ältere Personen betroffen. Der Diabetes nimmt einen schleichenden Verlauf und wird häufig nur als Zufallsbefund entdeckt.

Folgen von Diabetes

Die Komplikationen, die sich durch einen nicht erkannten oder unzureichend behandelten Diabetes ergeben, sind schwerwiegend. Die diabetische Makroangiopathie führt im Verlauf zur koronaren Herzkrankeit und begünstigt Schlaganfälle sowie die Entwicklung einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK).

Eine diabetische Mikroangiopathie, also pathologische Veränderungen der kleinen Gefäße, führen zu folgenden Erkrankungen:

- diabetische Nephropathie: chronische Nierenkrankheit mit zunehmendem Funktionsverlust

- diabetische Retinopathie: Erkrankung der Retina (Netzhaut) mit zunehmender Visusminderung

- diabetische Neuropathie: Schädigungen an peripheren Nerven

- diabetische Fußsyndrome

Blutzucker bei Notfällen

Sinkt der Blutzucker unter 50 mg/dl (Hypoglykämie) oder steigt er über 300 bis 400 mg/dl (Hyperglykämie), kann der Körper mit lebensbedrohlichen Symptomen reagieren.

Eine Hypoglykämie zeigt sich mit Schwitzen, Kopfschmerzen, Heißhunger, Konzentrationsschwierigkeiten und kann bis zur Bewusstlosigkeit führen. Betroffene Personen sind bei starkem Unterzucker häufig orientierungslos und erleiden Lähmungserscheinungen oder Krampfanfälle. Eine Erstmaßnahme ist die Gabe von zuckerhaltigen Getränken oder Nahrungsmitteln.

Die Symptome einer Hyperglykämie und einer Ketoazidose sind teilweise sehr ähnlich, sodass eine notfallmäßige Blutzuckermessung zur Unterscheidung erfolgen muss. Daraufhin kann unter ärztlicher Aufsicht eine angemessene Therapie erfolgen. Als Erstmaßnahme kann viel trinken helfen.

- Pape H et. al., Physiologie, 10. Ausgabe (Thieme, 2023), (Abrufdatum: 23.09.2025)

- Diabetes Mellitus, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 23.09.2025)

- Hyperglykämisches Koma, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 23.09.2025)