Inhaltsverzeichnis

Die Plazentaschranke spielt eine entscheidende Rolle während der Schwangerschaft. Sie trennt den mütterlichen und fetalen Blutkreislauf und gewährleistet einen kontrollierten Stoffaustausch. Diese Barriere schützt den Fetus vor schädlichen Substanzen, ermöglicht jedoch gleichzeitig die Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen und Sauerstoff. Durch ihren komplexen Aufbau passt sich die Plazentaschranke den Anforderungen der verschiedenen Schwangerschaftsphasen an. Der folgende Artikel beschäftigt sich eingehend mit dem Aufbau und der Funktionsweise der Plazentaschranke und wirft zum Schluss einen kurzen Blick auf die klinische Bedeutung.

Inhaltsverzeichnis

Plazentaschranke – Definition

Die Plazentaschranke ist eine physiologische Barriere, die den mütterlichen und fetalen Blutkreislauf voneinander trennt. Unter den Begriff fallen alle Strukturen, die den Kontakt zwischen mütterlichem und fetalem Blut unterbinden. Sie ermöglicht den selektiven Stoffaustausch von Nährstoffen, Sauerstoff und Stoffwechselprodukten zwischen Mutter und Fetus, während sie gleichzeitig als Schutzmechanismus gegen potenziell schädliche Substanzen fungiert.

Plazentaschranke – Aufbau

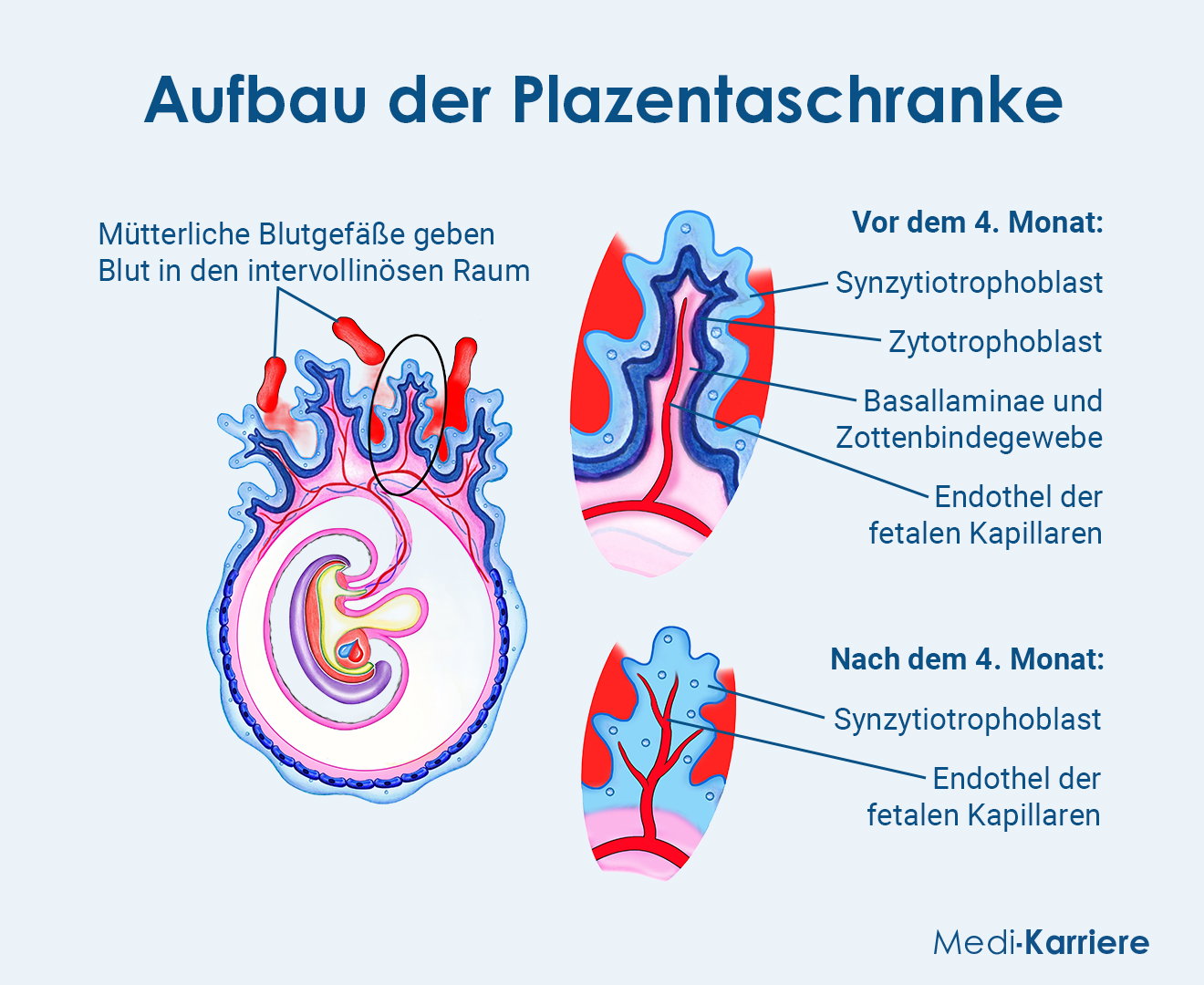

Die Plazentaschranke befindet sich in den Chorionzotten der Plazenta, die in den intervillösen Raum der Dezidua ragen. Dieser Raum wird von mütterlichem Blut durchströmt, wodurch ein direkter Kontakt zwischen der äußeren Schicht der Zotten und dem maternalen Kreislauf entsteht.

Zellschichten der Plazentaschranke

In der frühen Schwangerschaft ist die Plazentaschranke mehrschichtig aufgebaut:

- Synzytiotrophoblast: Die äußerste Schicht, bestehend aus einem vielkernigen Zellverband, der durch Fusion von Trophoblast-Zellen gebildet wird. Diese Schicht stellt die erste Barriere dar und ermöglicht den kontrollierten Stoffaustausch.

- Zytotrophoblast: Eine geschlossene Schicht aus einzelligen Trophoblasten, die sich unterhalb des Synzytiotrophoblasten befindet. Diese Schicht trägt zur mechanischen Stabilität bei.

- Basallaminae: Es gibt zwei Basallaminae – eine gehört zum Trophoblasten, die andere umgibt das Endothel der fetalen Kapillaren. Sie dienen als Stützstruktur und tragen zur Barrierefunktion bei.

- Zottenbindegewebe: Im Inneren der Chorionzotten befindet sich das bindegewebige Stroma mit spezialisierten Zellen, wie den Hofbauer-Zellen (fetale Makrophagen).

- Endothel der fetalen Kapillaren: Diese innerste Schicht grenzt den fetalen Blutkreislauf ab und reguliert den Stoffaustausch.

Immunologische Funktion

Der Synzytiotrophoblast, der die äußere Schicht der Plazentaschranke bildet, hat eine entscheidende Rolle im Schutz des Fetus vor einer mütterlichen Immunreaktion. Er exprimiert keine klassischen MHC-Klasse-I-Moleküle (Major Histocompatibility Complex), wodurch verhindert wird, dass mütterliche T-Zellen den Fetus als fremd erkennen und angreifen. Dieser Mechanismus trägt zur Toleranz des mütterlichen Immunsystems gegenüber dem halb-fremden fetalen Gewebe bei.

Veränderungen im Verlauf der Schwangerschaft

Im Verlauf der Schwangerschaft verändert sich die Plazentaschranke, um die Versorgung des Fetus zu optimieren. Ab dem vierten Monat reduziert sich die Dicke der Barriere: Der Zytotrophoblast wird zunehmend abgebaut, sodass nur einzelne Langhans-Zellen im Zottenkern verbleiben. Gleichzeitig verschmelzen die Basallaminae des Trophoblasten und des Endothels zu einer gemeinsamen Schicht. Die fetalen Kapillaren rücken näher an den Synzytiotrophoblasten heran, wodurch der Diffusionsweg verkürzt wird.

Diese Anpassungen führen zu einer besseren Durchlässigkeit der Plazentaschranke für wichtige Nährstoffe und Sauerstoff, ohne die Schutzfunktion vollständig aufzugeben.

Plazentaschranke – Physiologie

Der Stofftransport durch die Plazentaschranke erfolgt über verschiedene physiologische Mechanismen, die an die jeweilige Molekülart und -größe angepasst sind:

- Diffusion: Kleine, lipophile Moleküle wie Sauerstoff (O₂) und Kohlendioxid (CO₂) passieren die Plazentaschranke durch einfache Diffusion entlang eines Konzentrationsgradienten. Dieser Mechanismus ist energieunabhängig und ermöglicht den raschen Austausch von Atemgasen. Ebenso können einige fettlösliche Vitamine und Medikamente die Barriere auf diesem Weg überwinden.

- Erleichterte Diffusion: Moleküle wie Glukose, die für die fetale Energieversorgung essenziell sind, werden mithilfe spezifischer Transportproteine (zum Beispiel GLUT-Transporter) über die Plazentaschranke transportiert. Diese erleichterte Diffusion ist ebenfalls energieunabhängig, aber substratspezifisch.

- Aktiver Transport: Essenzielle Substanzen wie Aminosäuren, Elektrolyte und einige wasserlösliche Vitamine werden über aktiven Transport durch die Plazentaschranke geschleust. Dieser Mechanismus erfordert Energie in Form von ATP (Adenosintriphosphat) und ermöglicht den Transport gegen einen Konzentrationsgradienten. Damit wird sichergestellt, dass der Fetus auch bei suboptimalen mütterlichen Bedingungen optimal versorgt wird.

- Endozytose und Exozytose: Größere Moleküle wie Immunglobuline (beispielsweise IgG) werden über rezeptorvermittelte Endozytose in den Synzytiotrophoblast aufgenommen und über Exozytose in den fetalen Kreislauf freigesetzt. Dieser Prozess spielt eine entscheidende Rolle bei der passiven Immunisierung des Fetus.

Schutzfunktion der Plazentaschranke

Trotz ihrer Wirksamkeit können bestimmte Substanzen und Pathogene die Plazentaschranke überwinden. Dazu gehören:

- Viren: Einige Viren wie das Zika-Virus oder der Rötelnvirus können die Plazentaschranke passieren und Infektionen im Fetus auslösen.

- Toxine: Alkohol, Nikotin und Drogen sind lipophile Substanzen, die die Barriere durch einfache Diffusion überwinden können.

- Medikamente: Lipophile und niedrigmolekulare Pharmaka können ebenfalls die Plazentaschranke durchdringen und Auswirkungen auf die fetale Entwicklung haben.

Während in der frühen Schwangerschaft die Schutzfunktion im Vordergrund steht, optimieren sich im späteren Verlauf die Mechanismen zur Versorgung des Fetus. Dies zeigt sich unter anderem an der Verdünnung der Plazentaschranke, die die Diffusionseffizienz erhöht, sowie an der Zunahme von Transportproteinen für spezifische Moleküle.

Plazentaschranke – Klinik

Einige Krankheitserreger sind in der Lage, die Plazentaschranke zu durchdringen und intrauterine Infektionen auszulösen. Dies betrifft insbesondere die sogenannten TORCH-Infektionen, eine Gruppe von Infektionen, die für den Fetus besonders gefährlich sind:

- Toxoplasmose: Der Erreger Toxoplasma gondii kann über die Plazentaschranke zum Fetus gelangen und dort neurologische Schäden, Augenprobleme oder Entwicklungsverzögerungen verursachen.

- Rötelnvirus: Eine Infektion mit dem Rötelnvirus in der Frühschwangerschaft kann zu schweren Fehlbildungen, Herzfehlern und Taubheit führen.

- Cytomegalovirus (CMV): CMV ist eine häufige Ursache für kongenitale Infektionen und kann zu Hörverlust, Wachstumsverzögerungen und neurologischen Schäden führen.

- Herpes-simplex-Virus (HSV): Eine pränatale Infektion ist selten, kann aber schwerwiegende Auswirkungen wie Hautläsionen, Organschäden oder neurologische Komplikationen haben.

- Andere Erreger: Dazu gehören Syphilis (Treponema pallidum), HIV und das Zika-Virus, die schwerwiegende Entwicklungsstörungen, Fehlbildungen oder Fehlgeburten verursachen können.

Übertragung toxischer Substanzen

Bestimmte toxische Substanzen, die über die mütterliche Blutbahn in die Plazentaschranke gelangen, können die fetale Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Eine chronische Exposition von Alkohol führt zum fetalen Alkoholsyndrom, das mit Wachstumsverzögerungen, geistigen Behinderungen und charakteristischen Gesichtsdysmorphien einhergeht.

Rauchen während der Schwangerschaft reduziert die Sauerstoffversorgung des Fetus und erhöht das Risiko für Wachstumsverzögerungen, Frühgeburten und plötzlichen Kindstod.

Substanzen wie Kokain, Heroin oder Methamphetamine schädigen die fetale Entwicklung und können Entzugserscheinungen beim Neugeborenen auslösen.

Pathologien

Bestimmte maternale oder fetale Erkrankungen können die Funktion der Plazentaschranke stören und ihre Schutzwirkung beeinträchtigen. Dazu zählt zum Beispiel die Plazentainsuffizienz. Bei einer unzureichenden Plazentafunktion kann die Versorgung des Fetus mit Sauerstoff und Nährstoffen eingeschränkt sein, was zu Wachstumsretardierung oder intrauterinem Fruchttod führen kann.

Auch die Präeklampsie hat Einfluss auf die Durchlässigkeit. Die durch Hypertonie bedingte Dysfunktion der Plazenta beeinträchtigt die Funktion der Plazentaschranke und erhöht das Risiko für eine unzureichende fetale Versorgung.

Ein unkontrollierter Blutzucker im Rahmen eines Diabetes Mellitus oder Gestationsdiabetes kann die Plazentaschranke und den Stoffaustausch negativ beeinflussen, was das Risiko für Makrosomie und andere Komplikationen erhöht.

- Aust, G. et. al., Duale Reihe Anatomie (Georg Thieme Verlag, 6. Auflage, 2024)

- Plazenta, Nabelschnur und Amnion, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 22.12.2024)