Inhaltsverzeichnis

Der Scheideneingang stellt den äußeren Zugang zur Vagina dar und gehört anatomisch zur Vulva, dem äußeren Genitalbereich der Frau. Als sensibler Übergangsbereich zwischen äußerem und innerem Genital erfüllt er wichtige Schutz-, Abwehr- und Sexualfunktionen. Gleichzeitig ist er in vielen Lebensphasen funktionellen und hormonellen Veränderungen unterworfen. Anatomie, Funktion und medizinische Bedeutung des Scheideneingangs sind Thema dieses Artikels.

Inhaltsverzeichnis

Scheideneingang – Definition

Der Scheideneingang (Introitus vaginae) bezeichnet den unteren, äußeren Abschnitt der weiblichen Geschlechtsorgane, an dem die äußere Vulva in die innere Vagina übergeht. Er liegt im Bereich des sogenannten Vestibulum vaginae, also dem Vorhof der Scheide, der zwischen den kleinen Schamlippen eingebettet ist. Der Scheideneingang ist von außen sichtbar und bildet die anatomische Öffnung der Vagina, durch die Menstruationsblut, Vaginalsekret und im geburtshilflichen Kontext auch das Neugeborene austreten.

Im medizinischen Sprachgebrauch wird der Scheideneingang häufig in Zusammenhang mit benachbarten Strukturen wie dem Hymen (Jungfernhäutchen), den Ausführungsgängen der Bartholin- und Skene-Drüsen sowie der umgebenden Schleimhaut betrachtet. Er gehört funktionell sowohl zum äußeren Genital als auch zum Beginn des inneren Genitaltrakts. Die genaue Abgrenzung kann je nach Kontext variieren, etwa zwischen anatomischer Beschreibung, gynäkologischer Untersuchung oder sexualmedizinischer Betrachtung.

Scheideneingang – Anatomie

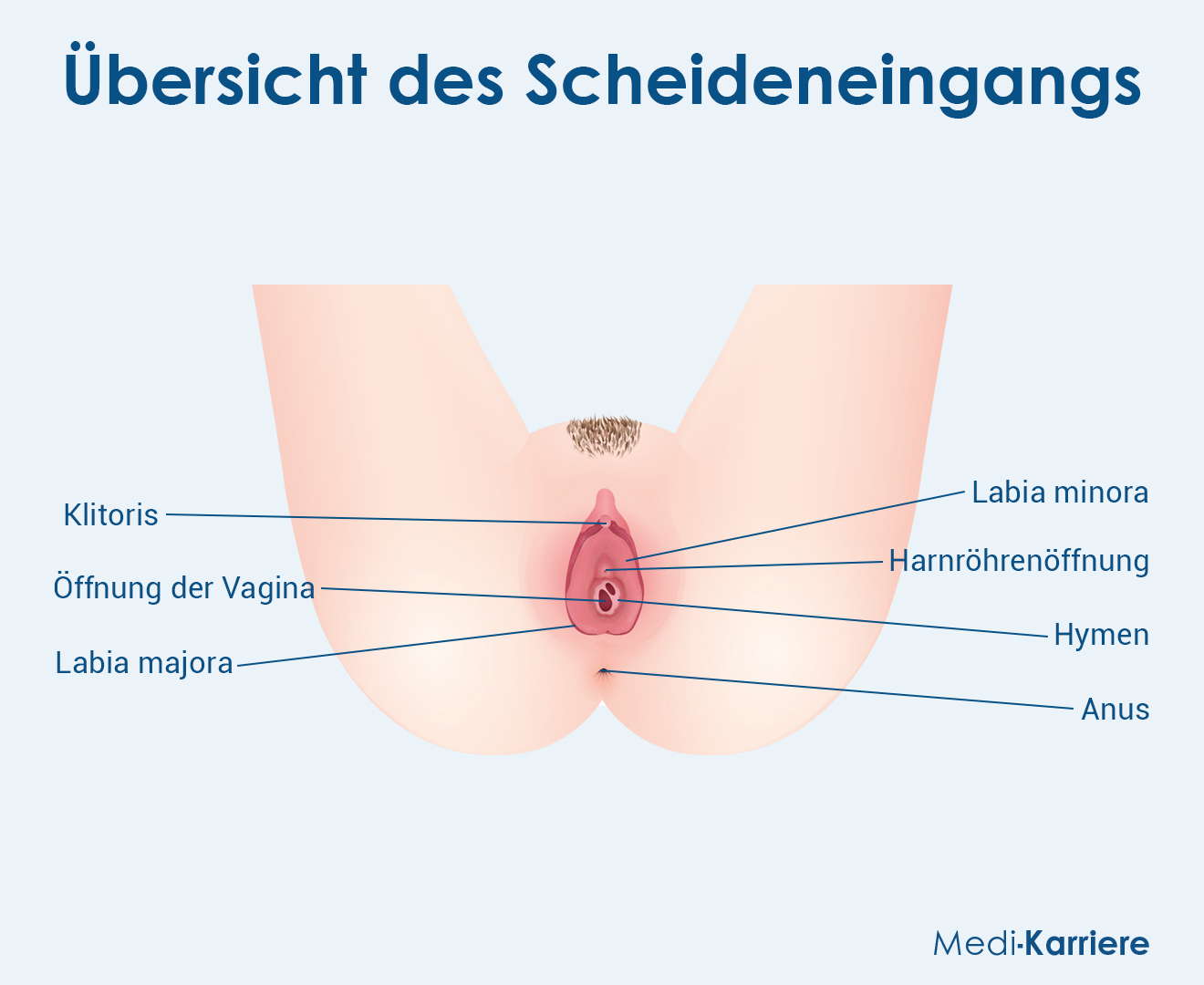

Der Scheideneingang liegt im Bereich des Vestibulum vaginae, also des Scheidenvorhofs, der sich zwischen den kleinen Schamlippen befindet. Er bildet die Öffnung zur Vagina und ist von einer feinen, gut durchbluteten Schleimhaut bedeckt, die in ihrem Aufbau, ihrer Befeuchtung und ihrem pH-Wert stark hormonabhängig ist.

Lage und Begrenzungen

Anatomisch liegt der Scheideneingang unterhalb der Harnröhrenöffnung und oberhalb des Damms. Er wird seitlich durch die kleinen Schamlippen begrenzt, die ihn schützen und seine Öffnung regulieren. Seine genaue Form und Größe variieren individuell und verändern sich im Laufe des Lebens, etwa durch Geburt, hormonelle Umstellungen oder altersbedingte Veränderungen.

Hymen (Jungfernhäutchen)

Das Hymen ist eine dünne, bindegewebig-epitheliale Membran, die den Scheideneingang teilweise überzieht. Es ist bei der Geburt vorhanden und kann unterschiedlich ausgeprägt sein, von einem schmalen Saum bis zu einer nahezu vollständigen Abdeckung. Das Hymen ist dehnbar und reißt nicht zwangsläufig beim ersten Geschlechtsverkehr. Nach einer Geburt oder im Laufe der Zeit bleibt meist nur ein sogenannter Hymenrest (Carunculae hymenales) sichtbar.

Drüsen

Im Vestibulum münden die Bartholin-Drüsen, die beidseitig in der hinteren Region des Scheideneingangs liegen. Sie produzieren ein schleimiges Sekret zur Befeuchtung des Introitus, insbesondere bei sexueller Erregung. Weiter vorn, nahe der Harnröhrenmündung, befinden sich die Ausführungsgänge der Skene-Drüsen, die als weibliches Pendant zur Prostata betrachtet werden und möglicherweise ebenfalls sekretorisch aktiv sind.

Schleimhaut, Epithel und Mikrobiom

Die Schleimhaut des Scheideneingangs besteht aus unverhorntem Plattenepithel. In der reproduktiven Lebensphase ist sie durch Östrogene gut durchblutet, elastisch und reich an Glykogen. Dieses Glykogen dient den Laktobazillen, die das vaginale Mikrobiom (Scheidenflora) dominieren, als Nährstoff. Sie produzieren Milchsäure, die den pH-Wert im sauren Bereich hält und so eine natürliche Schutzbarriere gegenüber pathogenen Keimen bildet.

Scheidenflora

Das Mikrobiom im Bereich des Scheideneingangs besteht überwiegend aus Milchsäurebakterien, insbesondere Laktobazillen. Diese Mikroorganismen produzieren Milchsäure und senken den lokalen pH-Wert auf etwa 3,8 bis 4,5. Dieses saure Milieu hemmt das Wachstum pathogener Keime und schützt so vor bakteriellen oder mykotischen Infektionen. Veränderungen im Hormonhaushalt, etwa in der Menopause, nach Antibiotikatherapie oder bei Störungen des Immunsystems, können das Gleichgewicht der Mikroflora empfindlich stören. Ein stabiles Mikrobiom trägt maßgeblich zur Gesundheit des Scheideneingangs und der gesamten Vaginalregion bei.

Gefäßversorgung, Nerven und Lymphabfluss

Die Region ist stark vaskularisiert und sensibel innerviert, insbesondere über den Nervus pudendus. Diese sensible Versorgung spielt eine wichtige Rolle bei sexueller Wahrnehmung, kann jedoch auch zu Schmerzen führen, etwa bei Vulvodynie. Arteriell erfolgt die Versorgung durch Äste der Arteria pudenda interna, der venöse Abfluss läuft über das Plexus venosus vaginalis. Der Lymphabfluss erfolgt in die Leistenlymphknoten, was bei Infektionen oder Tumoren klinisch bedeutsam ist.

Scheideneingang – Funktion

Der Scheideneingang erfüllt mehrere zentrale Funktionen im weiblichen Genitaltrakt. Er bildet den Zugang zur Vagina und ermöglicht so den Austritt von Menstruationsblut sowie den vaginalen Ausfluss. Während des Geschlechtsverkehrs dient er als Eintrittsstelle für das männliche Glied und spielt eine wichtige Rolle bei der sexuellen Wahrnehmung, da er dicht mit sensiblen Nervenfasern versorgt ist.

Bei der Geburt stellt der Scheideneingang den Ausgangskanal für das Kind dar und muss sich entsprechend dehnen. Seine Elastizität und Befeuchtung durch vaginale Sekrete erleichtern diesen Vorgang. Gleichzeitig bildet der Scheideneingang eine erste Barriere gegenüber Krankheitserregern. Das saure Milieu, das durch das Zusammenspiel von Schleimhaut, Milchsäurebakterien und einem intakten Mikrobiom entsteht, schützt vor Infektionen und verhindert das Aufsteigen pathogener Keime in tiefere Abschnitte des Genitaltrakts.

Scheideneingang – Klinik

Der Scheideneingang ist aufgrund seiner exponierten Lage und empfindlichen Struktur anfällig für eine Vielzahl von Beschwerden und Krankheitsbildern. Häufig treten Reizungen oder Infektionen auf, die durch ein gestörtes Mikrobiom, mechanische Belastung oder hormonelle Veränderungen begünstigt werden. Symptome wie Brennen, Juckreiz, Schmerzen oder Ausfluss können auf lokale Entzündungen hinweisen, etwa bei Vulvovaginitis oder Candidosen.

Ein häufig unterschätztes Krankheitsbild ist die Vulvodynie, eine chronische Schmerzstörung, die sich meist auf den Bereich des Scheideneingangs konzentriert. Die Beschwerden treten häufig ohne sichtbare Veränderungen auf und führen oft zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität. Auch mechanisch bedingte Beschwerden, beispielsweise nach Geburten, Operationen oder bei angeborenen Fehlbildungen, können die Funktion des Scheideneingangs beeinträchtigen.

Infektionen mit sexuell übertragbaren Erregern wie HPV, Herpes simplex oder Chlamydien manifestieren sich häufig zunächst im Bereich des Vestibulums. Bei wiederkehrenden Beschwerden oder therapieresistenten Verläufen sollte eine gynäkologische Abklärung erfolgen. Darüber hinaus spielen hormonelle Einflüsse eine wichtige Rolle. In den Wechseljahren oder bei Östrogenmangel kann die Schleimhaut atrophisch werden, was zu Trockenheit, Mikrotraumen und Schmerzen führt. Der Zustand wird unter dem Begriff „vulvovaginale Atrophie“ zusammengefasst.

- Aust G et. al., Duale Reihe Anatomie (Thieme, 6. Auflage, 2023)

- Vagina und Vulva, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 21.04.2025)

- Fehlbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 21.04.2025)

- Vulvodynie, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 21.04.2025)