Inhaltsverzeichnis

Arteriolen spielen eine wichtige Rolle in der Regulation des Blutflusses und des Blutdrucks. Als kleinste noch mit bloßem Auge sichtbare arteriellen Blutgefäße übernehmen sie eine entscheidende Funktion im Übergang zwischen den größeren Arterien und dem kapillaren Netzwerk. Durch ihre spezielle Struktur und Regulation beeinflussen sie maßgeblich die Durchblutung einzelner Gewebe und Organe. Aufgrund ihres Einflusses auf den Gefäßwiderstand gelten sie auch als „Widerstandsgefäße“ und sind somit essenziell für das Verständnis der Hämodynamik. Wie genau sie aufgebaut sind, welche Funktionen sie übernehmen und warum sie klinisch relevant sind, erläutert dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Arteriolen – Definition

Arteriolen sind kleine, muskuläre Blutgefäße mit einem Innendurchmesser von unter 100 Mikrometern. Sie liegen unmittelbar vor den Kapillaren und stellen die letzte Verzweigungsstufe der Arterien dar, bevor das Blut in die Kapillaren übergeht. Der Begriff „Arteriole“ steht somit für ein Gefäß, das strukturell zwar noch der Arterie ähnelt, funktionell aber bereits eine Sonderstellung in der Steuerung des Blutflusses einnimmt. Ihre venösen Gegenstücke sind die Venolen, die das Blut aus den Kapillaren wieder in Richtung größerer Venen ableiten.

Arteriolen – Anatomie

Arteriolen bestehen, genau wie größere Arterien, aus drei Schichten: der Intima, Media und Adventitia. Die Intima wird von einer nicht-fenestrierten Endothelschicht gebildet, die dem Lumen aufliegt und für die Gefäßpermeabilität sowie den Austausch vasoaktiver Substanzen verantwortlich ist. Direkt darunter liegt die Membrana elastica interna, die bei Arteriolen meist dünner ist als bei größeren Arterien. Die Media besteht aus einer ein- bis zweischichtigen Lage glatter Muskelzellen. Diese Muskelzellen sind ringförmig angeordnet und ermöglichen eine starke Regulation des Gefäßdurchmessers. Die Adventitia ist eine bindegewebige Außenschicht, die Retikulinfasern enthält und die Arteriole mit dem umgebenden Gewebe verbindet. Die typischen elastischen Strukturen größerer Arterien wie die Membrana elastica externa fehlen hier.

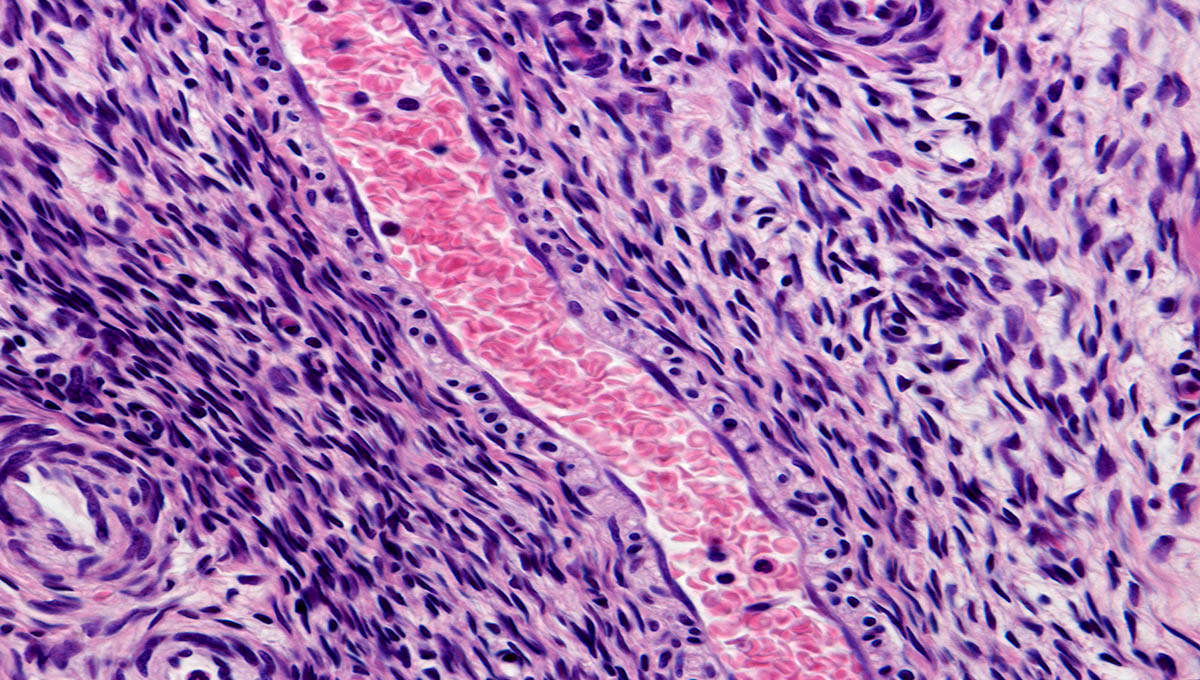

Histologische Besonderheiten

Unter dem Mikroskop lassen sich Arteriolen anhand ihrer relativ dicken Muskelwand im Verhältnis zum kleinen Lumen erkennen. Im Gegensatz zu Kapillaren oder Venolen sind sie von mehreren Zellschichten umgeben. Die glatte Muskulatur ist funktionell hochaktiv und ermöglicht es der Arteriole, ihren Durchmesser und damit den Blutfluss dynamisch zu regulieren.

Übergang zu den Kapillaren

Arteriolen gehen fließend in die Kapillaren über. Dabei verliert die Gefäßwand nach und nach ihre glatte Muskulatur sowie die Membrana elastica interna. In manchen Geweben ist dieser Übergang nicht direkt, sondern erfolgt über sogenannte Metarteriolen, wobei es sich um Gefäße mit diskontinuierlicher Muskulatur handelt. Sie lassen sich zwischen Arteriolen und Kapillaren einordnen. Diese Metarteriolen übernehmen ebenfalls eine gewisse Steuerungsfunktion, insbesondere bei der Umgehung des Kapillarbetts durch sogenannte präkapilläre Sphinkter.

Arteriolen – Funktion

Die wichtigste physiologische Aufgabe der Arteriolen ist die Regulation des Blutflusses und des peripheren Gefäßwiderstands. Durch Kontraktion (Vasokonstriktion) oder Erschlaffung (Vasodilatation) der glatten Muskulatur in der Media kann das Lumen der Arteriolen deutlich verändert werden. Bereits geringe Änderungen im Durchmesser führen zu starken Veränderungen im Strömungswiderstand. Dadurch können Arteriolen den Blutfluss zu verschiedenen Organen gezielt steuern.

Schnelle Anpassung

Arteriolen können sich innerhalb von Sekundenbruchteilen an wechselnde Bedingungen anpassen: In der Haut zum Beispiel können sie in kalter Umgebung stark kontrahieren, um Wärmeverluste zu minimieren. Bei plötzlicher Hitze hingegen können sie rasch dilatieren, um die Wärmeabgabe über die Haut zu fördern. Dieser schnelle Gefäßwechsel ist ein essentieller Bestandteil der Thermoregulation des Körpers.

Bedeutung als Widerstandsgefäße

Aufgrund ihres hohen Einflusses auf den peripheren Strömungswiderstand werden Arteriolen als „Widerstandsgefäße“ bezeichnet. Sie erzeugen den größten Anteil des totalen peripheren Widerstands (TPR) im Kreislaufsystem. Daraus ergibt sich ihre wichtige Rolle in der systemischen Blutdruckregulation.

In Situationen mit erhöhtem Bedarf an zentraler Perfusion, wie es beispielsweise bei großem Blutverlust oder Schock der Fall ist, werden periphere Arteriolen durch sympathische Aktivität verengt, um das Blutvolumen auf lebenswichtige Organe wie Herz und Gehirn zu konzentrieren.

Arteriolen – Grundlagen des Gefäßwiderstands

Die Steuerung des Blutflusses durch Arteriolen kann physikalisch mit Gesetzen aus der Strömungslehre beschrieben werden. Die wichtigsten werden im Folgenden erwähnt.

Ohm’sches Gesetz

Das analoge Ohm’sche Gesetz für Flüssigkeiten lautet:

I = ΔP / R

Dabei ist:

- I der Blutfluss (l/min),

- ΔP die Druckdifferenz (mmHg),

- R der Widerstand (mmHg·min/l).

Erhöht sich der Widerstand R, sinkt bei konstanter Druckdifferenz der Blutfluss I. Umgekehrt kann eine Erweiterung des Gefäßdurchmessers zu einem stärkeren Durchfluss führen.

Hagen-Poiseuille-Gesetz

Ein besonders wichtiger Zusammenhang ist im Hagen-Poiseuille-Gesetz dargestellt:

R ∝ 1 / r⁴

Der Widerstand R ist also umgekehrt proportional zur vierten Potenz des Radius r des Gefäßes. Eine Halbierung des Gefäßdurchmessers bewirkt eine 16-fache Zunahme des Widerstands. Ein kleiner Durchmesserunterschied hat somit also enorme hämodynamische Auswirkungen.

Arteriolen – Steuerung

Die Tonusregulation der Arteriolen erfolgt durch eine Kombination aus neuronaler, humoraler und lokaler Steuerung.

Neuronale Steuerung

Die Arteriolen werden vor allem vom sympathischen Nervensystem kontrolliert. Noradrenalin, das aus postganglionären sympathischen Nervenendigungen freigesetzt wird, bindet an α1-Adrenozeptoren der glatten Muskelzellen und führt zu einer Vasokonstriktion. Parasympathische Fasern spielen bei der Regulation der Arteriolen eine untergeordnete Rolle, mit Ausnahmen in bestimmten Geweben wie dem Genitaltrakt.

Hormonelle Regulation

Verschiedene Hormone wirken direkt oder indirekt auf den Gefäßtonus der Arteriolen. Dazu zählen unter anderem:

- Adrenalin: Adrenalin wirkt über β2-Rezeptoren vasodilatatorisch, über α1-Rezeptoren wirkt es hingegen vasokonstriktorisch.

- Angiotensin II: Es sorgt für eine starke Vasokonstriktion.

- Vasopressin: Dieses Hormon erhöht den Gefäßtonus.

- Histamin: Histamin sorgt für eine lokale Vasodilatation (vor allem bei Entzündungsreaktionen).

- Prostaglandine und Stickstoffmonoxid (NO): Sie machen eine lokale Vasodilatation.

Lokale Steuerung

Der myogene Bayliss-Effekt beschreibt die Fähigkeit der glatten Gefäßmuskulatur, auf eine erhöhte Wandspannung mit Kontraktion zu reagieren, um den Blutfluss konstant zu halten. Weitere lokale Einflüsse auf die Vasodilatation sind niedriger Sauerstoffpartialdruck (Hypoxie), ein niedriger pH-Wert (Azidose), sowie Metaboliten wie Adenosin oder CO2.

Arteriolen – Klinische Relevanz

Störungen in der Funktion der Arteriolen spielen eine Rolle bei zahlreichen Krankheitsbildern. Bei der arteriellen Hypertonie ist eine chronische Erhöhung des peripheren Widerstands oft ein mitverursachender oder verstärkender Faktor. In diesem Zusammenhang kommt es zu strukturellen Umbauten in der Gefäßwand (Remodeling), die die Reaktivität der Arteriolen verändern.

Ein weiteres Beispiel ist die Arteriosklerose, bei der die Elastizität der Arterien (und in geringerem Maße auch der Arteriolen) reduziert ist. Durch Verengung (Stenose) der Gefäße sinkt der Blutfluss drastisch, was sich insbesondere in den Koronararterien (Herzkranzgefäßen) lebensbedrohlich auswirken kann. Eine Verengung auf nur 10 Prozent des ursprünglichen Radius kann den Blutfluss nahezu auf Null reduzieren.

Therapeutisch wird versucht, über Medikamente (beispielsweise Kalziumantagonisten, ACE-Hemmer oder NO-Donatoren) eine Erweiterung der Arteriolen zu erzielen und somit den Blutdruck zu senken oder die Organperfusion zu verbessern.

Auch im Rahmen entzündlicher Prozesse spielen Arteriolen eine Rolle. Durch Histaminfreisetzung kommt es zur Vasodilatation, die die Durchlässigkeit der Gefäße erhöht und das Einwandern von Immunzellen erleichtert.

- Kreislaufregulation, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 07.05.2025)