Inhaltsverzeichnis

Der Nervus laryngeus recurrens ist ein bedeutender Ast des zehnten Hirnnervs, des Nervus vagus. Seine komplexe Anatomie, seine embryologische Entwicklung sowie seine enge funktionelle Beziehung zum Kehlkopf machen ihn zu einem wichtigem Nerv im Bereich der Halschirurgie und HNO-Heilkunde. Besonders bei chirurgischen Eingriffen in der Region der Schilddrüse oder des Mediastinums ist eine genaue Kenntnis seiner Lage und Funktion unerlässlich, um iatrogene Verletzungen und damit verbundene Komplikationen zu vermeiden. Wie genau der Nervus laryngeus recurrens anatomisch verläuft, welche Funktionen er hat und in welchen Situationen er klinisch relevant wird, erklärt dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Nervus laryngeus recurrens – Definition

Der Nervus laryngeus recurrens ist ein paariger Nerv, der vom Nervus vagus (Hirnnerv X) abgeht. Er verläuft in einer charakteristischen Schleife um große thorakale Gefäße und steigt anschließend entlang der Trachea wieder nach oben zum Kehlkopf auf. Der kehlkopfnahe Endabschnitt dieses Nervs wird beim Menschen als Nervus laryngeus inferior bezeichnet. Seine Bezeichnung „recurrens“ (lat. für „zurücklaufend“) bezieht sich auf den rückläufigen Verlauf in Richtung Kehlkopf, der das Ergebnis der embryonalen Entwicklung ist. Diese Rückläufigkeit ist besonders bei Eingriffen im Thorax und Hals zu berücksichtigen, da atypische Verläufe das Risiko von Nervenverletzungen erhöhen können.

Nervus laryngeus recurrens – Anatomischer Verlauf

Der Verlauf des Nervus laryngeus recurrens unterscheidet sich deutlich zwischen der rechten und der linken Körperseite. Diese asymmetrische Anordnung ist embryologisch bedingt und hat klinisch relevante Konsequenzen. Zusätzlich zu seinem Hauptverlauf versorgt der Nerv angrenzende Strukturen durch kleinere Äste.

Rechter Nervus laryngeus recurrens

Der rechte Nerv löst sich bereits im Bereich der Apertura thoracis superior vom Nervus vagus. Er schlingt sich um die rechte Arteria subclavia und zieht anschließend in den Sulcus oesophageotrachealis, also die Rinne zwischen Speiseröhre und Luftröhre. Von dort verläuft er nach kranial, wobei er mehrere Äste zur Versorgung von Trachea und Ösophagus abgibt, bevor er dorsal zwischen Cartilago thyroidea und Cartilago cricoidea in den Kehlkopf eintritt. Dabei durchbohrt er den Musculus constrictor pharyngis medius. Klinisch ist dieser Abschnitt besonders gefährdet bei Operationen an der Schilddrüse oder an paratrachealen Lymphknoten.

Linker Nervus laryngeus recurrens

Der linke Nerv zieht tiefer in den Brustraum hinein. Er zweigt erst im oberen Mediastinum vom Nervus vagus ab, wo er eine Schleife um den Aortenbogen bildet, nahe dem Ligamentum arteriosum. Von dort aus verläuft er wie sein rechter Gegenspieler im Sulcus oesophageotrachealis nach kranial und durchdringt schließlich ebenfalls den Musculus constrictor pharyngis medius, um in den Kehlkopf einzutreten. Aufgrund des längeren intrathorakalen Verlaufs ist er anfälliger für pathologische Prozesse wie Tumoren oder Aneurysmen.

Topographische Beziehungen

Beide Nerven überkreuzen auf ihrem Weg zur Kehlkopfmuskulatur die Arteria thyroidea inferior. Ihr Eintritt in den Kehlkopf erfolgt dorsal und medial zwischen Ring- und Schildknorpel. Im Bereich des Recessus piriformis existiert eine funktionelle Verbindung mit dem Nervus laryngeus superior. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Galen-Anastomose. Diese Anastomose ist funktionell von Bedeutung, da sie eine gewisse Redundanz in der Innervation ermöglicht und möglicherweise die Auswirkungen partieller Läsionen abmildert.

Anatomische Varianten

In etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung verläuft der rechte Nervus laryngeus recurrens nicht in seiner typischen Schleife um die Arteria subclavia. In solchen Fällen verläuft er als sogenannter „nicht-rekurrierender“ Kehlkopfnerv (nervus laryngeus non-recurrens) direkt zum Kehlkopf. Solche Varianten sind besonders bei der Schilddrüsenchirurgie risikobehaftet.

Diese Variante ist meist mit einer sogenannten Arteria lusoria vergesellschaftet. Dies ist eine Gefäßanomalie, bei der die rechte Arteria subclavia anomal aus der linken Aortenwand entspringt und retroösophageal nach rechts zieht. Dies hat nicht nur anatomische Relevanz, sondern auch große Bedeutung bei Operationen, da die untypische Lage des Nerven das Risiko einer Verletzung erhöht. Eine präoperative Bildgebung (CT-Angiografie) kann zur Detektion dieser Variante beitragen.

Embryologische Entwicklung

Die besondere Anatomie des Nervus laryngeus recurrens ist ein direktes Resultat der embryologischen Entwicklung. Ursprünglich verläuft der Nerv gerade zum Kehlkopf, doch mit dem Deszensus des Herzens in die Brusthöhle während der Entwicklung bleiben die Ursprungsstellen der Schlundbogenarterien bestehen. Die linke Seite bildet eine Schleife um den Aortenbogen, während die rechte sich um die Arteria subclavia windet. Dies spiegelt die unterschiedlichen Persistenzmuster der embryonalen Aortenbögen wider. Der Nervus laryngeus recurrens ist der Nerv des sechsten Kiemenbogens und innerviert daher Strukturen, die sich aus diesem embryologischen Bogen entwickeln. Bei Anomalien der Aortenbogenentwicklung kann es zu atypischen Verläufen oder gar einer Abwesenheit der rekurrenten Schleife kommen.

Evolutionsbiologische Aspekte

Der Nervus laryngeus recurrens wird häufig als Beispiel für die nicht optimierte Anatomie im Sinne der Evolution angeführt. Insbesondere bei Tieren mit langem Hals, etwa der Giraffe, erreicht der Nerv Längen von mehreren Metern, obwohl der Zielort (der Kehlkopf) anatomisch nahe am Ursprungsort liegt. Evolutionsbiologen erklären dies mit der kontinuierlichen Streckung des Halses im Verlauf der Entwicklungslinien, bei gleichzeitigem Festhalten an ursprünglichen embryologischen Mustern.

Kreationistische Argumentationen verweisen hingegen auf die vielen Äste des Nervs zu Herz, Aorta, Trachea und Ösophagus als funktionellen Beleg für den „Sinn“ des Umwegs. Die Debatte zwischen funktionaler Optimierung und evolutionärem Erbe bleibt eine interessante Schnittstelle zwischen Medizin, Biologie und Philosophie.

Nervus laryngeus recurrens bei einem Blauwal

Beim Blauwal, dem größten bekannten Säugetier, kann der Nervus laryngeus recurrens eine Länge von über 4 Metern erreichen. Obwohl sich der Kehlkopf nur wenige Zentimeter vom Hirnstamm entfernt befindet, muss der Nerv aufgrund seines embryologischen Ursprungs erst bis in den Brustkorb hinabziehen und dann wieder zum Kehlkopf zurücklaufen. Dieses anatomische Kuriosum wird oft als Paradebeispiel für die „historischen Altlasten“ der Evolution angeführt.

Nervus laryngeus recurrens – Funktion

Der Nervus laryngeus recurrens übernimmt sowohl motorische als auch sensible und parasympathische Funktionen im Bereich des Kehlkopfs und der oberen Luft- und Speisewege. Seine koordinierte Funktion ist für die Atmung, die Stimmbildung und den Schutz der unteren Atemwege essentiell.

Motorische Innervation

Seine wichtigste Aufgabe besteht in der Innervation nahezu aller inneren Kehlkopfmuskeln. Dazu zählen:

- Musculus cricoarytenoideus posterior (einziger Stimmritzenöffner)

- Musculus cricoarytenoideus lateralis

- Musculus thyroarytenoideus

- Musculus arytenoideus transversus

- Musculus arytenoideus obliquus

Die einzige Ausnahme bildet der Musculus cricothyroideus, der vom Nervus laryngeus superior innerviert wird. Durch die Kontraktion der genannten Muskeln wird die Stellung der Stimmlippen reguliert. Hierbei handelt es sich um einen essenziellen Vorgang für die Stimmbildung (Phonation), die Atmungsmodulation sowie die Vermeidung von Aspiration.

Sensible Innervation

Der Nervus laryngeus recurrens versorgt die Schleimhaut des Larynx unterhalb der Stimmritze (subglottischer Raum). Dadurch ermöglicht er sensorisches Feedback zur Regulation von Reflexen wie dem Hustenreflex. Eine intakte Sensibilität ist entscheidend für den Schutzmechanismus der unteren Atemwege.

Parasympathische Fasern

Über Fasern aus dem Nucleus dorsalis nervi vagi steuert der Nerv auch parasympathische Funktionen. Diese betreffen insbesondere die Regulation der Sekretion in den Drüsen der oberen Luftröhre (Glandulae tracheales). Dies dient der Befeuchtung und Reinigung der Atemwege.

Äste

Der Nervus laryngeus recurrens gibt auf seinem Weg verschiedene Äste ab, die unterschiedliche anatomische Strukturen versorgen:

- Rami tracheales: ziehen zur Halstrachea und versorgen dort Schleimhaut und Drüsen.

- Rami oesophageales: ziehen zum zervikalen Teil des Ösophagus.

- Rami cardiaci inferiores: gelegentlich vorhanden, ziehen zum Plexus cardiacus und stehen in Verbindung mit sympathischen Fasern.

- Endast (Nervus laryngeus inferior): Dieser zieht in den Kehlkopf ein und übernimmt die motorische Hauptinnervation der Kehlkopfmuskulatur. Dieser Ast ist klinisch von herausragender Bedeutung.

Nervus laryngeus recurrens – Klinische Bedeutung

Die klinische Bedeutung des Nervus laryngeus recurrens ist immens, da seine Funktion für die Atmung, die Stimmbildung und den Schutz der unteren Atemwege unabdingbar ist. Störungen in seinem Verlauf oder seiner Funktion haben potenziell gravierende Auswirkungen auf Lebensqualität und Vitalfunktionen. Besonders bei chirurgischen Eingriffen im Hals- und Brustbereich, onkologischen Erkrankungen sowie intensivmedizinischen Maßnahmen (beispielsweise Intubation) spielt er eine wichtige Rolle in der klinischen Praxis.

Die häufigste klinische Manifestation einer Schädigung ist die Recurrensparese, also eine Lähmung des Nervus laryngeus recurrens. Diese kann einseitig oder beidseitig auftreten und unterscheidet sich deutlich hinsichtlich Symptomatik und therapeutischer Konsequenzen.

Einseitige Recurrensparese

Die häufigste Ursache ist eine iatrogene Verletzung im Rahmen einer Thyreoidektomie. Weitere Ursachen sind Tumoren (Schilddrüse, Lunge, Ösophagus), Zysten oder Paragangliome. Die betroffene Stimmlippe steht dann meist in paramedianer Position. Symptome umfassen:

- Heiserkeit

- Luftknappheit beim Sprechen

- Globusgefühl

- Dysphagie (vor allem bei Flüssigkeiten)

- Einschränkung der Stimmleistung (beispielsweise für Sänger, Lehrer)

Beidseitige Recurrensparese

Diese seltene, aber dramatische Form führt zu einer Fixierung beider Stimmlippen in medianer Position. Das bedeutet:

- Schwere inspiratorische Dyspnoe

- Inspiratorischer Stridor

- Akute Erstickungsgefahr

Ein solcher Zustand erfordert oft eine Notfall-Tracheotomie. Die Phonation kann paradoxerweise relativ erhalten bleiben, da die Stimmlippen in Adduktionsstellung verharren. Der funktionelle Verlust betrifft also vor allem die Atemfunktion, nicht unbedingt die Stimme.

Diagnostik

Die Diagnostik einer Schädigung des Nervus laryngeus recurrens stützt sich primär auf die klinische Untersuchung und die endoskopische Beurteilung der Stimmlippenbeweglichkeit. Patienten klagen häufig über Heiserkeit, eine belegte Stimme oder Atemprobleme (vor allem bei Belastung). Die Laryngoskopie, entweder indirekt mit einem Spiegel oder direkt mit einem flexiblen Endoskop, zeigt in Fällen einer Recurrensparese eine eingeschränkte oder fehlende Beweglichkeit der betroffenen Stimmlippe. Ergänzend kann eine Stroboskopie durchgeführt werden, um feinere Stimmqualitätsstörungen zu erfassen. In unklaren Fällen bietet die Elektromyografie (EMG) der Kehlkopfmuskulatur zusätzliche Hinweise auf den Grad der Denervierung oder Reinnervation. Bildgebende Verfahren wie eine CT oder MRT des Halses und Thorax werden eingesetzt, wenn ein raumfordernder Prozess, wie etwa ein Tumor oder Aneurysma, als Ursache vermutet wird. Sie sind vor allem bei linksseitigen Lähmungen essenziell, da der linke Nerv einen längeren intrathorakalen Verlauf nimmt. Intraoperative Neuromonitoring-Systeme werden zunehmend zur präventiven Identifikation und Funktionsprüfung des Nervs bei Schilddrüsenoperationen verwendet.

Differenzialdiagnosen

Bei der Diagnose einer Stimmlippenlähmung müssen neben einer Läsion des Nervus laryngeus recurrens auch andere Ursachen berücksichtigt werden. Eine zentrale oder supranukleäre Schädigung, wie etwa durch Schlaganfälle oder Tumoren im Hirnstammbereich, kann zu ähnlichen Symptomen führen. Ebenso sind Läsionen des Nervus laryngeus superior zu beachten, da auch sie eine Störung der Stimmbildung verursachen können, wenngleich meist subtiler. Mechanische Fixationen der Stimmlippe, etwa durch Vernarbungen oder Tumoren im Bereich des Stimmlippenansatzes, müssen ebenfalls ausgeschlossen werden. Des Weiteren kann eine psychogene Dysphonie, die funktionell bedingt ist, zu einer heiseren Stimme führen, ohne dass strukturelle oder neurologische Ursachen nachweisbar sind. Auch Erkrankungen wie die Myasthenia gravis oder andere neuromuskuläre Störungen sollten in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn zusätzlich eine Schluckstörung oder andere bulbäre Symptome bestehen.

Therapie

Die Therapie einer Schädigung des Nervus laryngeus recurrens richtet sich nach Ursache, Ausmaß und Dauer der Lähmung. Bei reversiblen Ursachen wie etwa nach Operationen oder entzündlichen Prozessen wird zunächst ein konservativer Behandlungsansatz verfolgt. Dieser umfasst eine intensive logopädische Therapie, die auf die Stärkung der verbleibenden Kehlkopfmuskulatur und die Kompensation der Stimmlippenparese abzielt. Auch Atem- und Schlucktraining können Bestandteil der Therapie sein.

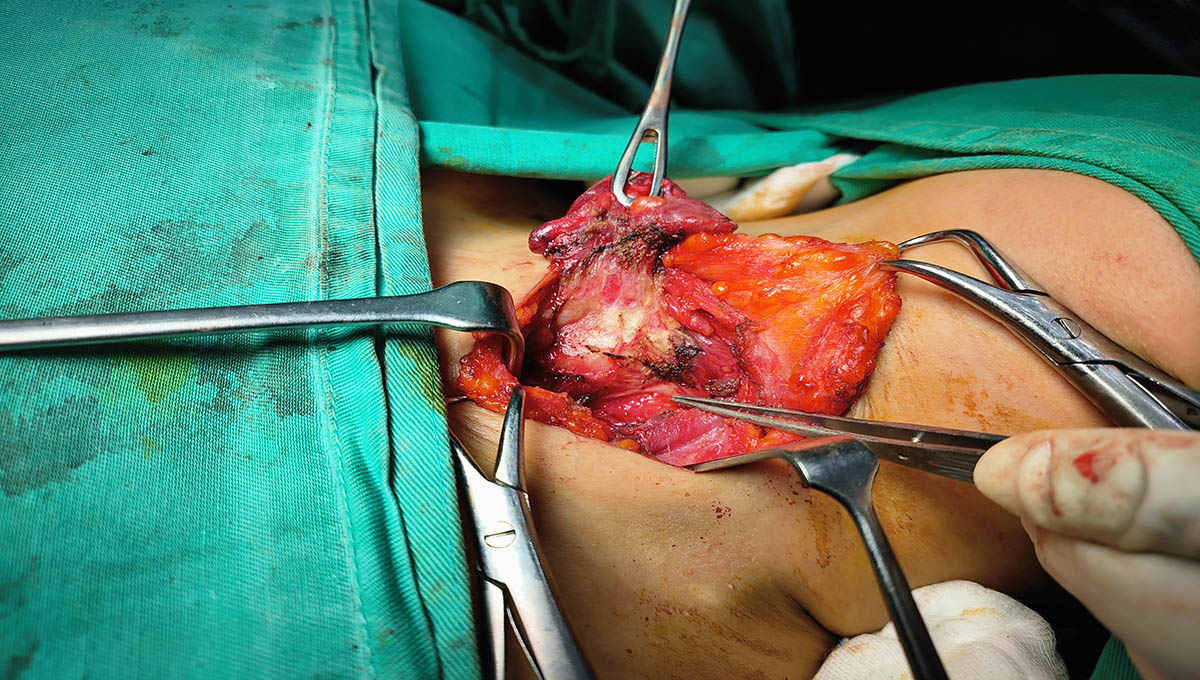

Besteht die Lähmung über einen längeren Zeitraum oder führt sie zu erheblichen Einschränkungen, kommen operative Verfahren zum Einsatz. Bei einseitiger Parese kann eine Medialisierung der betroffenen Stimmlippe durch Injektion von Füllmaterial (zum Beispiel Hyaluronsäure, Kollagen oder autologes Fett) oder durch thyroplastische Verfahren (zum Beispiel Implantate) erfolgen. Ziel ist eine bessere Glottisschlussfunktion und somit eine Verbesserung der Stimmqualität und des Schutzes vor Aspiration. Bei beidseitiger Parese mit Atemnot kann eine Tracheotomie notwendig werden. Alternativ wird zunehmend die lateralisierende Arytenoidopexie angewendet, bei der die Stimmlippe in einer leicht geöffneten Position fixiert wird, um die Atmung zu verbessern, ohne die Stimme vollständig zu opfern. Bei Tumoren oder strukturellen Ursachen erfolgt die Behandlung kausal, beispielsweise durch Resektion oder Radiotherapie.

- Hirnnerven, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 10.07.2025)

- Kehlkopflähmung, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 10.07.2025)