Inhaltsverzeichnis

Der Eisprung, auch Ovulation genannt, ist ein entscheidendes Ereignis im weiblichen Menstruationszyklus und bildet die Grundlage für die natürliche Fruchtbarkeit. Während der Eisprung aus biologischer Sicht lediglich die Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock beschreibt, ist der zugrunde liegende Prozess das Resultat eines komplexen hormonellen Zusammenspiels, das sowohl lokale als auch systemische Auswirkungen hat. In der klinischen Praxis spielt der Eisprung eine Schlüsselrolle in der Reproduktionsmedizin, der Empfängnisverhütung, der Diagnose hormoneller Erkrankungen und der allgemeinen gynäkologischen Gesundheit. Die Ovulation stellt dabei nicht nur einen physiologischen Vorgang dar, sondern ist auch Ausdruck der intakten Interaktion zwischen Gehirn, Hormonsystem und Ovarien.

Inhaltsverzeichnis

Eisprung – Definition

Der Eisprung ist die zyklische Freisetzung einer reifen Eizelle aus dem dominanten Follikel des Eierstocks in die Bauchhöhle. Von dort wird die Eizelle durch die Fimbrien des Eileiters aufgenommen und steht für etwa zwölf bis 24 Stunden zur Befruchtung bereit. Die Ovulation erfolgt typischerweise in der Mitte des Menstruationszyklus, meist zwischen dem zwölften und 16. Zyklustag, wobei individuelle Schwankungen möglich sind. Der genaue Zeitpunkt hängt von der Länge des Zyklus und der hormonellen Regulation ab. Die Ovulation ist die Voraussetzung für eine natürliche Konzeption.

Eisprung – Hormonelle Steuerung

Hinter dem Eisprung verbirgt sich eine komplexe hormonelle Dynamik. Sie beginnt schon zu Beginn des Zyklus und führt über mehrere Phasen zur Auslösung der Ovulation.

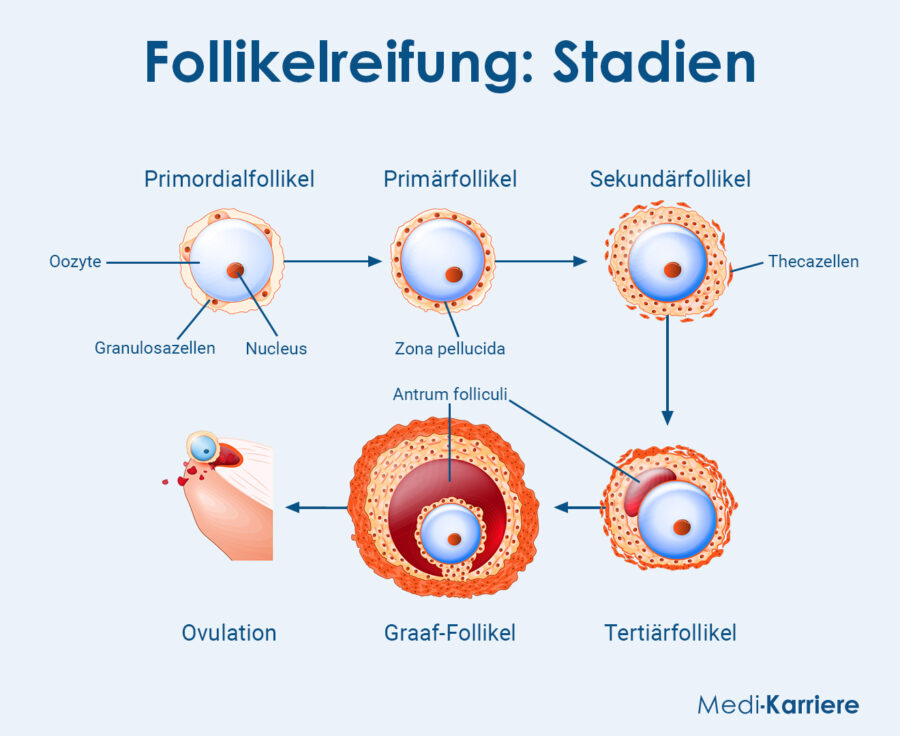

Follikelreifung

Bereits am Anfang des Zyklus, der kurz nach der Menstruation ist, beginnt unter dem Einfluss des Follikelstimulierenden Hormons (FSH) das Wachstum mehrerer Follikel in den Eierstöcken. Diese Follikel enthalten jeweils eine unreife Eizelle. FSH wird von der Hypophyse ausgeschüttet und stimuliert die Granulosazellen in den Follikeln zur Produktion von Östrogenen. Dabei wird vor allem Estradiol produziert.

Mit zunehmender Größe und Reife beginnt ein Follikel, sich gegenüber den anderen durchzusetzen. Er wird zum sogenannten dominanten Follikel (auch Graaf-Follikel genannt), während die anderen Follikel in eine atretische Degeneration übergehen. Der Graaf-Follikel produziert hohe Mengen an Estradiol, das in einer negativen Rückkopplung die FSH-Produktion hemmt und so das Wachstum weiterer Follikel unterdrückt.

LH-Peak

Sobald der Östrogenspiegel eine kritische Schwelle erreicht, verändert sich die Wirkung auf die Hypophyse von negativ zu positiv: Ein massiver Anstieg des luteinisierenden Hormons (LH) wird ausgelöst. Dieser sogenannte LH-Peak ist entscheidend für die Auslösung des Eisprungs.

Der LH-Peak induziert innerhalb von etwa 24 bis 36 Stunden verschiedene molekulare Veränderungen im Follikel. Dadurch durchläuft die Eizelle die finale meiotische Reifung und Enzyme bauen die Follikelwand ab. Durch den Druck der Follikelflüssigkeit wird die Eizelle schließlich in Richtung Ovaroberfläche gedrückt und freigesetzt. Die Fimbrien des Eileiters nehmen sie auf.

Lutealphase

Nach dem Eisprung verwandeln sich die zurückbleibenden Follikelzellen in den sogenannten Gelbkörper (Corpus luteum). Dieser produziert große Mengen an Progesteron und in geringerem Maß auch Östrogene. Progesteron bereitet die Gebärmutter auf eine mögliche Einnistung der befruchteten Eizelle vor, indem es die Proliferation des Endometriums stoppt und dessen sekretorische Umwandlung einleitet.

Kommt es nicht zur Befruchtung, degeneriert der Gelbkörper nach etwa 10 bis 14 Tagen. Der Progesteronspiegel sinkt rapide, was den Abbau der Gebärmutterschleimhaut und das Einsetzen der Menstruation zur Folge hat. Bei einer erfolgreichen Befruchtung hingegen wird der Gelbkörper durch das Hormon hCG (humanes Choriongonadotropin) aufrechterhalten.

Eisprung – Körperliche Anzeichen

Obwohl der Eisprung ein mikroskopischer Prozess ist, können sich bei vielen Frauen gewisse Anzeichen bemerkbar machen. Außerdem existieren medizinische Methoden, um den Eisprung nachzuweisen.

Natürliche Körpersignale

Einige Frauen nehmen in der Zyklusmitte den sogenannten Mittelschmerz wahr. Hierbei handelt es sich um ein ziehendes oder stechendes Gefühl im Unterbauch, welches oft einseitig ist. Als Ursache vermutet man die Dehnung der Ovarialkapsel durch den reifenden Follikel oder die Freisetzung von Follikelflüssigkeit in die Bauchhöhle.

Ein weiteres Zeichen ist die Veränderung des Zervixschleims. Rund um den Eisprung wird dieser klar, spinnbar und elastisch, sodass er vergleichbar mit rohem Eiweiß ist. Diese Konsistenz erleichtert den Spermien das Vordringen durch den Gebärmutterhals.

Nach der Ovulation führt der Anstieg des Progesterons zu einer leichten Erhöhung der Basaltemperatur um etwa 0,2 bis 0,5 °C. Die regelmäßige Messung der morgendlichen Körpertemperatur kann somit im Rückblick auf eine erfolgte Ovulation hinweisen.

Bestimmung des Zeitpunktes

Zur präziseren Bestimmung können sogenannte Ovulationstests eingesetzt werden. Diese messen den LH-Anstieg im Urin und zeigen so den bevorstehenden Eisprung an. Für Frauen mit Kinderwunsch ist dies eine wertvolle Hilfe zur Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für eine Befruchtung.

Transvaginale Sonographie

In der gynäkologischen Praxis wird zur Ovulationsdiagnostik häufig die transvaginale Sonografie eingesetzt. Dabei wird der Follikel in seiner Größe verfolgt. Ein Durchmesser von etwa 18 bis 24 mm spricht für einen baldigen Eisprung. Nach erfolgter Ovulation verschwindet der Follikel. Freie Flüssigkeit im Douglas-Raum kann zudem als indirekter Hinweis gewertet werden.

Eisprung – Klinische Relevanz

Ein regelmäßiger Eisprung ist keine Selbstverständlichkeit. Zahlreiche Faktoren können die Ovulation beeinträchtigen oder verhindern. Das Verständnis dieser Störungen ist entscheidend für die Therapie bei ungewollter Kinderlosigkeit.

Ursachen

Eine der häufigsten Ursachen ist das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS), bei dem es zu einer erhöhten Androgenproduktion und gestörten Follikelreifung kommt. Die betroffenen Frauen haben oft unregelmäßige Zyklen oder gar keine Menstruation.

Weitere Ursachen sind Stress, Untergewicht, intensiver Sport, Essstörungen sowie hormonelle Erkrankungen wie Hypothyreose oder Hyperprolaktinämie. Auch genetisch bedingte Störungen der Ovarialfunktion wie das Turner-Syndrom oder eine vorzeitige Ovarialinsuffizienz können die Ovulation dauerhaft verhindern.

Diagnostik und Therapie

Zur Diagnostik werden Zyklusbeobachtungen, Hormonanalyse (FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, TSH, Androgene) und Ultraschall herangezogen. Bei Bedarf erfolgt eine erweiterte Abklärung durch Endokrinologen.

Therapeutisch stehen bei Ovulationsstörungen mehrere Optionen zur Verfügung. Je nach Ursache können Lebensstilveränderungen (zum Beispiel Gewichtsnormalisierung), hormonelle Stimulationsbehandlungen (beispielsweise Clomifen sowie Letrozol) oder assistierte Reproduktionstechniken wie IVF zur Anwendung kommen.

Eisprung – Veränderung im Lebensverlauf

Die Fähigkeit zur Ovulation ist nicht konstant, sondern verändert sich im Laufe des weiblichen Lebens. Zyklusstörungen sind in bestimmten Lebensphasen physiologisch, können aber auch pathologisch sein.

Nach der Menarche (ersten Regelblutung) sind Zyklen häufig anovulatorisch, da die hormonelle Achse noch nicht vollständig ausgereift ist. Erst nach mehreren Monaten bis Jahren stellt sich ein stabiler, ovulatorischer Zyklus ein. Mit zunehmendem Alter, insbesondere ab Mitte 30, nimmt die ovarielle Reserve ab. Die Follikelanzahl und -qualität sinken, wodurch die Häufigkeit anovulatorischer Zyklen steigt. Dies hat direkten Einfluss auf die Fruchtbarkeit. In der Perimenopause häufen sich Zyklusunregelmäßigkeiten, bis schließlich mit der Menopause die letzte Ovulation erfolgt. Danach ist keine natürliche Empfängnis mehr möglich.

- Ovar, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 05.05.2025)