Inhaltsverzeichnis

Die Darmentleerung, oder auch Stuhlgang genannt, stößt die unverdaulichen Reste der Nahrung aus. In westlichen Populationen reicht die normale Stuhlfrequenz von zwei- bis dreimal täglich bis zwei- bis dreimal wöchentlich. Die Steuerung erfolgt durch das Zusammenspiel von Beckenboden, Schließmuskeln und anorektalen Reflexen. Der Beitrag ordnet anatomische und physiologische Grundlagen ein und skizziert im Anschluss klinisch relevante Störungen und Therapieprinzipien.

Inhaltsverzeichnis

Darmentleerung – Definition

Darmentleerung (Defäkation) ist der physiologische Vorgang, bei dem der Enddarm (Rektum) seinen Inhalt über den Analkanal nach außen abgibt. Die Kontrolle dieses Vorgangs heißt Kontinenz, während der Verlust der Kontrolle als Stuhlinkontinenz bezeichnet wird.

Die Defäkation beruht auf einem geordneten Zusammenspiel von Darmmuskulatur und Schließapparat und dient der Ausscheidung unverdaulicher Nahrungsreste. Stuhlgewohnheiten zeigen eine große Bandbreite und werden von Alter, Ernährung, Lebensstil und individuellen Faktoren beeinflusst, wobei Abweichungen von der persönlichen Norm ohne begleitende Beschwerden nicht automatisch krankhaft sind.

Darmentleerung – Anatomische Grundlagen

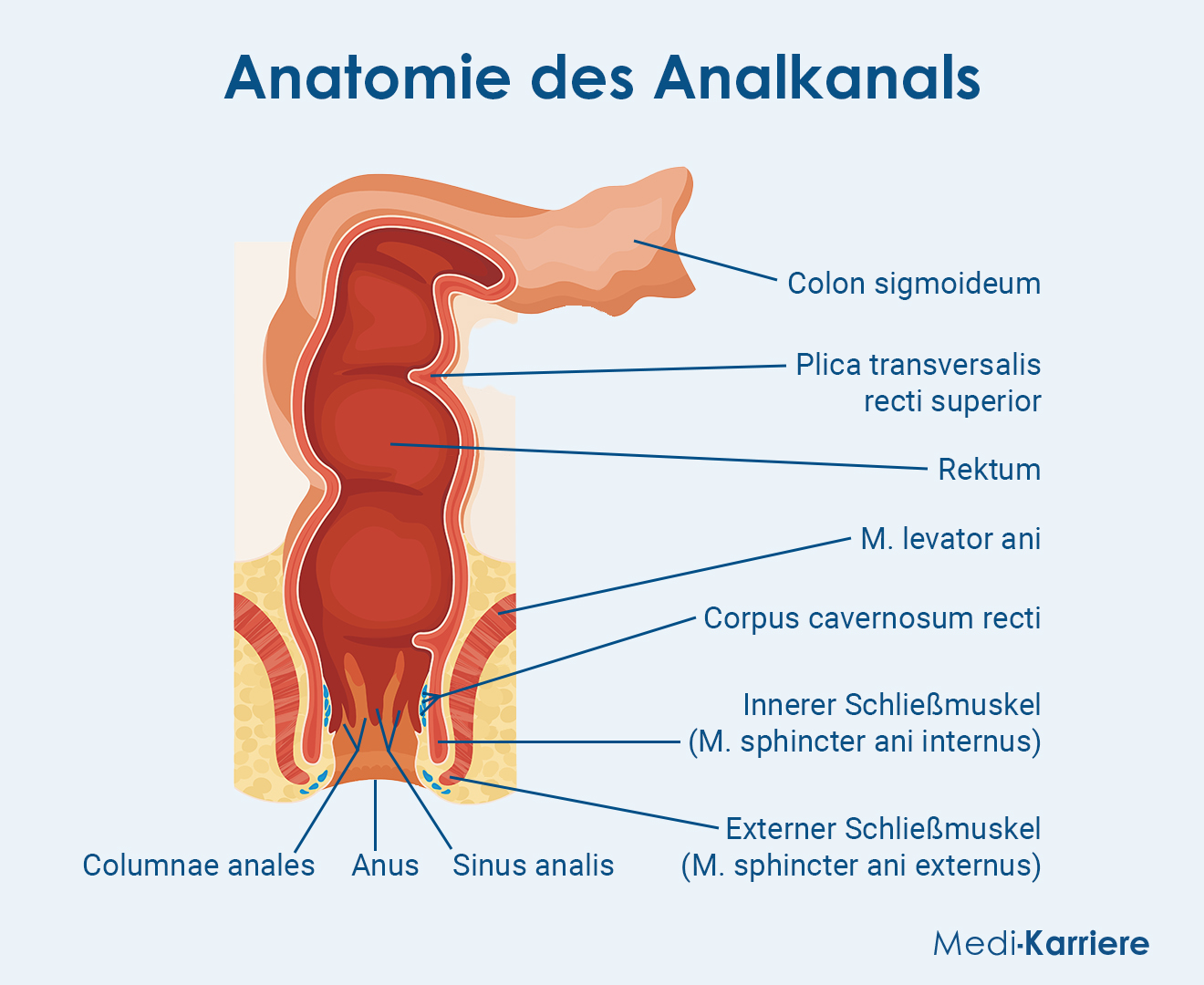

Der Enddarm besteht aus dem Rektum mit der Ampulle und dem Analkanal. Am Übergang befindet sich ein spezialisierter Schleimhautbereich, das Anoderm. Die Abdichtung erfolgt durch einen inneren Schließmuskel aus glatter Muskulatur und einen äußeren Schließmuskel aus quergestreifter Muskulatur. Der innere Schließmuskel arbeitet unwillkürlich, während sich der äußere lässt willentlich anspannen lässt. Der Musculus puborectalis umgreift den Enddarm schlingenförmig und unterstützt die Kontinenz durch Anheben und Abknicken des Enddarms. Zusätzlich tragen die gut durchbluteten Gefäßpolster (Corpus cavernosum recti) zur Feinabdichtung bei.

Die sensible Wahrnehmung von Füllung und Stuhldrang entsteht über Dehnungsrezeptoren in der Rektumwand, die ihre Signale über mit viszerosensible Bahnen weiterleiten. Bei Dehnung des Rektums kommt es reflexhaft zur kurzfristigen Erschlaffung des inneren Schließmuskels, wodurch dieser Vorgang als recto-analer Inhibitionsreflex beschrieben wird.

Die willkürliche Kontrolle erfolgt über den äußeren Schließmuskel und den Beckenboden, deren Zusammenspiel für geordnete Entleerung und Zurückhaltung entscheidend ist. Störungen dieser Koordination sind relevante Ursache von Entleerungsproblemen.

Darmentleerung – Physiologie

Die Füllung des Rektums führt über Dehnungsrezeptoren zu Stuhldrang, wobei kurzzeitig dabei der innere Schließmuskel erschlafft. Dieser rectoanale Inhibitionsreflex dient der „Probe“ im Analkanal und unterscheidet Gas, flüssigen und festen Inhalt. Der äußere Schließmuskel bleibt in dieser Phase willentlich gespannt und hält die Entleerung zurück.

Zum aktiven Entleeren entspannen sich äußerer Schließmuskel und Beckenboden, während sich das Rektum kontrahiert. Der Musculus puborectalis lässt den anorektalen Winkel flacher werden, was den Abfluss erleichtert. Zusätzlich erhöht die Bauchpresse den intraabdominellen Druck und unterstützt die Austreibung. Die Vorgänge sind reflektorisch angebahnt und werden willkürlich über somatische Bahnen koordiniert.

Bei gestörter Koordination, etwa einem paradoxen Anspannen von Puborectalis oder äußerem Schließmuskel während der Bauchpresse, entsteht eine funktionelle Defäkationsstörung (Dyssynergie). Sie äußert sich durch erschwerte Stuhlpassage trotz ausreichender Rektumfüllung und wird häufig mit Beckenbodentraining und Biofeedback behandelt.

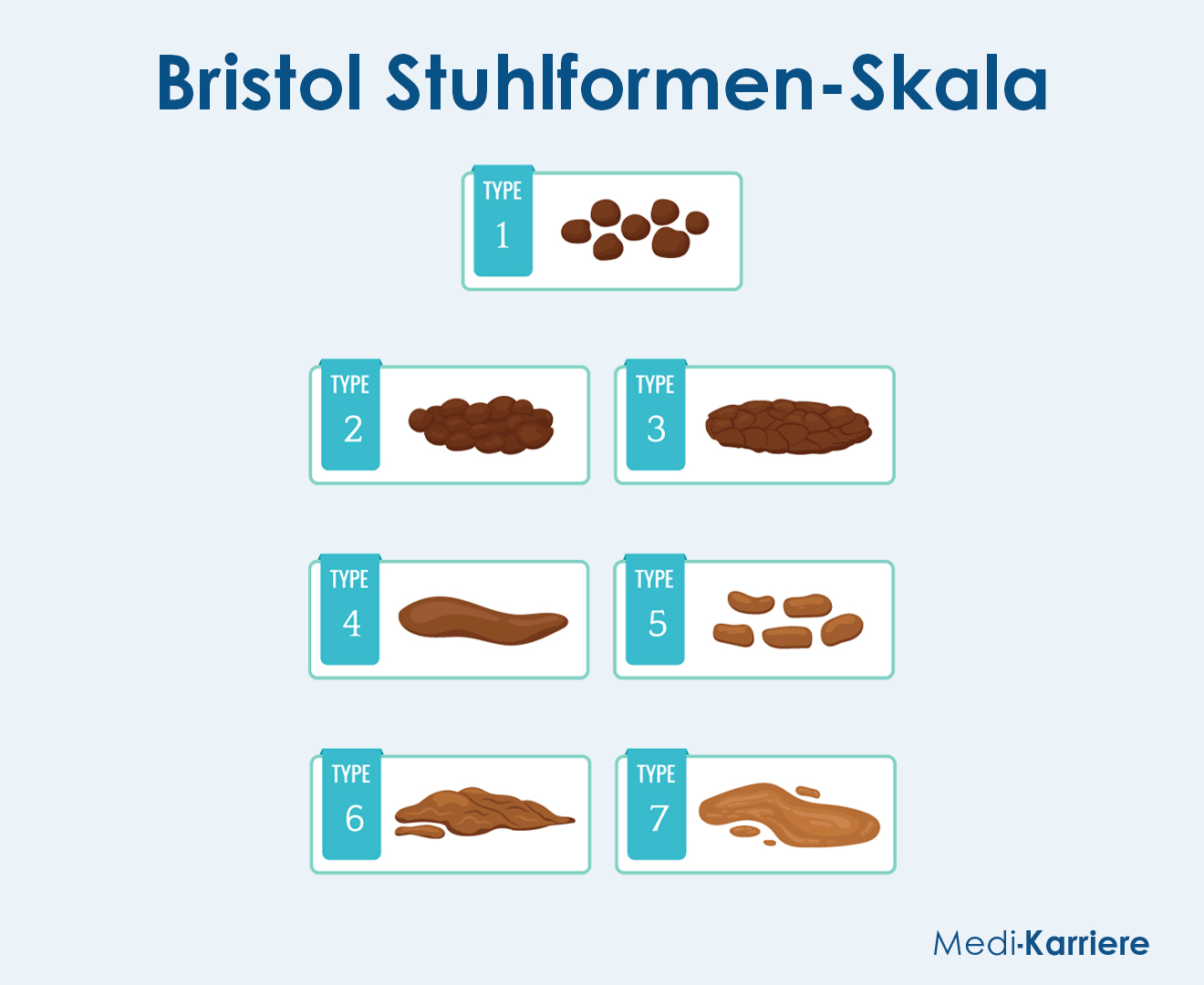

Die Stuhlkonsistenz spiegelt die Transitzeit des Darms wider. Die Bristol-Stuhlformen-Skala ordnet Formen von harten, separierten Stücken bis zu wässrigem Stuhl ein, wobei mittlere Formen mit einer mittleren Transitdauer korrellieren. Diese Einordnung ist für Verlauf und Kommunikation praktikabel.

Darmentleerung – Klinik und Pathologien

Typische Beschwerden sind seltene oder erschwerte Stuhlentleerung, starkes Pressen, das Gefühl unvollständiger Entleerung, Bauchdruck sowie sehr harte oder sehr weiche Stühle nach der Bristol-Skala. Warnzeichen, die eine zeitnahe Abklärung rechtfertigen, umfassen rektale Blutungen, unbeabsichtigten Gewichtsverlust, Fieber, nächtliche Symptome, eine neu aufgetretene Obstipation im höheren Lebensalter oder einen deutlichen Wechsel der Stuhlgewohnheiten. Die Einordnung erfolgt stets im Kontext der individuellen Normalfrequenz, die in westlichen Populationen zwischen mehrmals täglich und mehrmals wöchentlich liegen kann.

Obstipation unter Opioiden

Opioid-induzierte Obstipation bezeichnet eine neue oder zunehmende Verstopfung nach Beginn, Dosissteigerung oder Wechsel einer Opioidtherapie. Sie entsteht durch verringerte Darmbewegung, erhöhte Wasseraufnahme aus dem Stuhl und einen gesteigerten Schließmuskeltonus, wodurch der Stuhl härter wird. Bereits beim Start einer Opioidtherapie empfiehlt sich ein Stuhlregime mit ballaststoffreicher Kost, ausreichender Flüssigkeit, regelmäßigen Zeiten für die Toilette und frühzeitigem Einsatz eines Laxans. Warnzeichen wie rektale Blutung, Fieber, anhaltendes Erbrechen, neu starker Bauchschmerz, fehlender Stuhlabgang oder fehlendes Ansprechen trotz Therapie erfordern ärztliche Abklärung.

Chronische Obstipation und Dyssynergien

Die chronische Obstipation wird anhand von Anamnese, körperlicher Untersuchung und der Erfassung von Alarmzeichen strukturiert beurteilt. Häufig liegen Mischbilder aus verlangsamter Transitzeit und Entleerungsstörung vor. Bei Verdacht auf eine funktionelle Defäkationsstörung (Dyssynergie) finden sich Hinweise wie prolongiertes Pressen, das Empfinden einer Blockade und der Bedarf an manuellen Hilfen trotz ausreichender Rektumfüllung. Die Anorektalmanometrie dient der Objektivierung. Bei Dyssynergie zeigen sich charakteristische Muster von Sphinkter- und Beckenbodenaktivität. Die Therapie umfasst stufenweise nichtmedikamentöse Maßnahmen (Ballaststoffe, Flüssigkeit, Bewegung, Toilettenrhythmus) und bei unzureichendem Effekt den Einsatz von Laxanzien.

Diagnostik und Therapie

Die Basisdiagnostik beinhaltet Anamnese, rektale Untersuchung und die Beurteilung von Stuhlfrequenz und -konsistenz, wofür die Bristol-Skala ein praxistaugliches Instrument ist. Ergänzend können je nach Fragestellung funktionelle Verfahren wie die Anorektalmanometrie eingesetzt werden, die den rectoanalen Inhibitionsreflex und Druckprofile erfasst. Abweichungen in Reflexreaktion und Druckmustern unterstützen die Differenzierung zwischen Transitverzögerung und Entleerungsstörung. Therapeutisch stehen Lebensstilmodifikation und ein stufenweiser Laxanzieneinsatz im Vordergrund, wobei sich die Auswahl an Wirksamkeit, Verträglichkeit und klinischem Phänotyp orientiert. Bei funktionellen Koordinationsstörungen ist strukturiertes Biofeedback mit Schulung der Beckenbodenrelaxation ein wesentlicher Baustein.

- Geregelte Stuhlentleerung, https://www.zentralklinik.de/... , (Abrufdatum: 04.10.2025)

- Constipation, https://www.merckmanuals.com/... , (Abrufdatum: 04.10.2025)

- Lewis S, Heaton K, Stool form guide, https://doi.org/... , (Abrufdatum: 04.10.2025)

- S2k-Leitlinie chronische Obstipation, https://register.awmf.org/... , (Abrufdatum: 04.10.2025)