Inhaltsverzeichnis

Der Isocortex, auch Neocortex genannt, ist der jüngste und zugleich einer der zentralsten Teile der Großhirnrinde. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung komplexer kognitiver Fähigkeiten und zeichnet sich durch seinen charakteristischen sechsschichtigen Aufbau aus, der ihn von anderen Bereichen der Großhirnrinde abhebt. Dieser Artikel beleuchtet die Definition, Anatomie, Entwicklung, den histologischen Aufbau, die funktionelle Bedeutung sowie klinische Aspekte des Isocortex, um ein umfassendes Verständnis seiner Bedeutung für die Gehirnfunktion und die menschliche Wahrnehmung zu vermitteln.

Inhaltsverzeichnis

Isocortex – Definition

Der Isocortex, auch bezeichnet als Neocortex, leitet sich vom lateinischen Begriff “cortex” für Rinde ab. Er ist der jüngste Teil der Großhirnrinde, also des Cortex cerebri und besteht aus grauer Substanz, die aus sechs Schichten aufgebaut ist. Er bedeckt den größten Teil der Klein- und Großhirnoberfläche.

Isocortex – Anatomie und Entwicklung

Der Isocortex hat sich sich am spätesten entwickelt und ist somit der phylogenetisch jüngste Teil der Großhirnrinde. Durch ein starkes Wachstum und Ausreifung, kam es zu einer außerordentlichen Vergrößerung der Gehirnoberfläche, wodurch komplexes Denken ermöglicht wurde. Er besteht aus grauer Substanz, die im Gegensatz zum phylogenetisch älteren Allokortex aus sechs Schichten aufgebaut ist und die darunter liegende weiße Substanz umgibt.

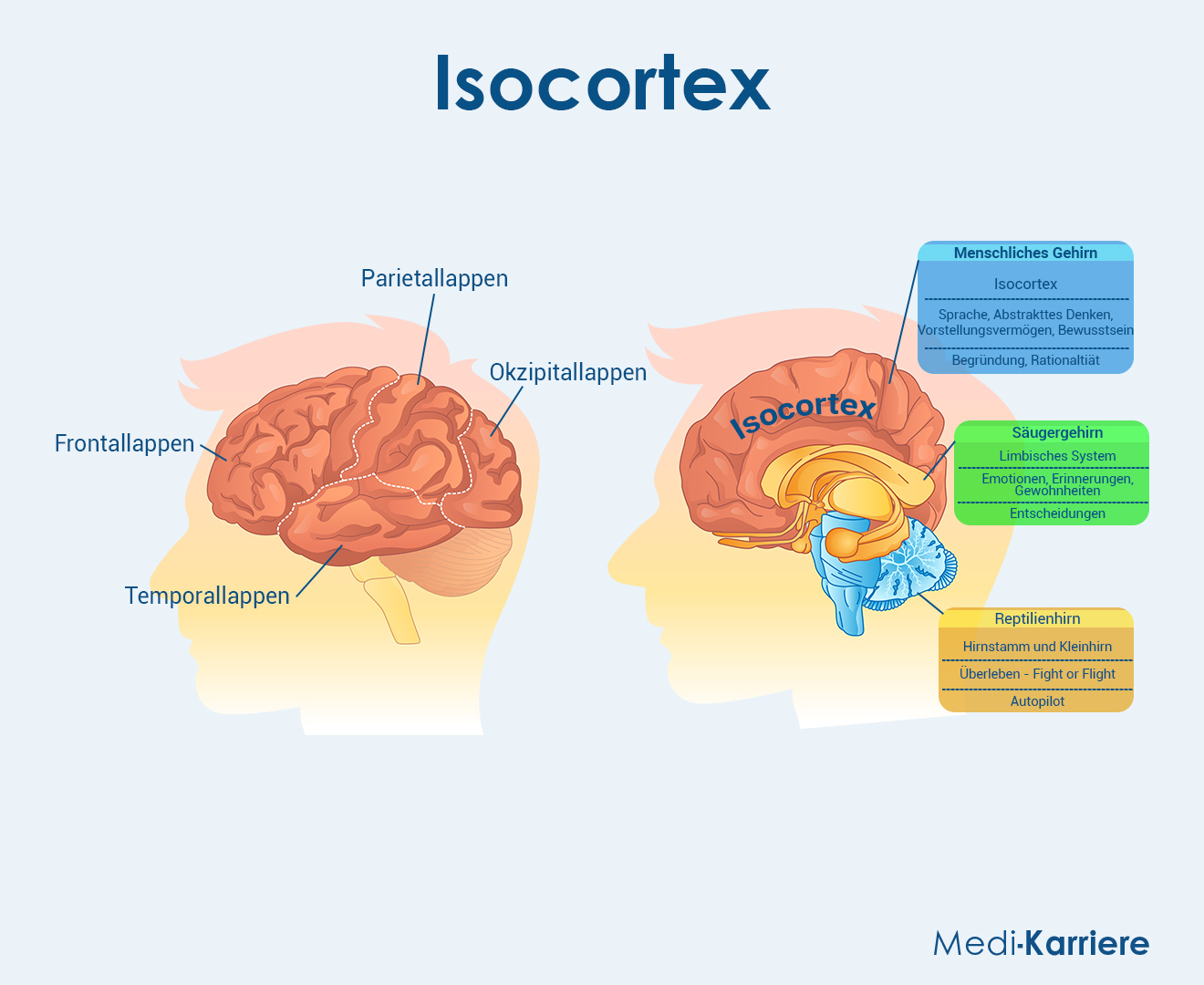

Der Isocortex macht etwa 90 Prozent der gesamten Großhirnrinde des menschlichen Gehirns aus. Mit seiner besonderen sechsschichtigen Struktur ermöglicht er die Verarbeitung komplexer Informationen, die für höhere kognitive Funktionen wie Sprache, abstraktes Denken und die bewusste Wahrnehmung unentbehrlich sind.Zentrum komplexer Gehirnfunktionen

Entwicklung

Allgemein entstehen die Großhirnhemisphären als beidseitige Ausstülpung der lateralen Wand des Prosencephalons. Durch schrittweise Vergößerung der Aussackungen, kommt es ebenfalls zu deren Ausdehnung wodurch immer mehr afferente und efferente Neurone den Cortex mit dem Hirnstamm und dem Rückenmark in Verbindung bringen. Als erstes werden die Neurone der tieferen Schicht gebildet, worauf Neurone der höheren Schichten folgen. Dies ist der Grund, warum man die Entwicklung auch das “Inside-Out-Prinzip” nennt.

Nahe der Hirnventrikel befinden sich die tieferen Schichten, während die oberflächlichen sich weiter außen in der Marginalzone befinden. Die Marginalzone bildet die spätere erste Schicht, also die Lamina molecularis des Isocortex.

Es gibt verschiedene Zellschichten, die je nach Entwicklungsstadium einem Prinzip nachgehen. Die sogenannte Intermediärzone befindet sich zwischen der Ventrikulär- und Marginalzone. Zwischen Ventrikulär- und Intermediärzone bildet sich die sogenannte Subventrikulärzone aus. Die weiße Substanz wird von der Intermediärzone gebildet und die Ventrikulärzone löst sich später auf.

Zwischen Intermediär- und Marginalzone kommt es zur Ausbildung der kortikalen Platte, bei der es sich anatomisch um eine weitere Zellschicht handelt. Diese kortikale Platte bildet die Schichten, also Laminae, II bis V des Isocortex. Die Zellen, die zu Beginn migrieren, bilden die Schicht VI, die sogenannte Lamina multiformis, und anschließend die Schicht V, welche die Lamina pyramidalis interna darstellt. Darauf folgt letztlich die Schicht IV, die Lamina granularis interna.

Die Cajal-Retzius-Zellen sind vor der Geburt vorhandene Interneurone in den äußeren Schichten des Großhirns. Sie sind für die normale Entwicklung der Schichten des Isocortex sehr bedeutend und gehören zu den frühen Zellen der Marginalzone. Postnatal kommt es durch Apoptose zu ihrem Untergang.Cajal-Retzius-Zellen

Vom sechsten Monat bis zur Geburt bilden sich die Lamina pyramidalis externa, als dritte Schicht und die Lamina granularis externa, also Lamina II aus. Kurz vor der Geburt ist die gesamte Zellmigration vollendet und alle sechs Zellschichten sind vorhanden. Die Intermediär- und Ventrikulärzone haben sich aufgelöst und die Cajal-Retzius-Zellen gehen durch Apoptose zugrunde.

Histologischer Aufbau

Im Isocortex ist der sechsschichtige Aufbau kennzeichnend. Es gibt Pyramidenzellen und Nicht-Pyramidenzellen, wobei erstere den Großteil der Zellen ausmachen. Die folgenden Schichten werden voneinander abgegrenzt und tabellarisch dargestellt:

Schicht (von außen nach innen) Inhalt Funktion I - Molekularschicht (Lamina molecularis) - vor allem Fortsätze tiefer gelegener Neuronen, vereinzelte Nicht-Pyramidenzellen, viele Nervenfasern und wenige Nervenzellen - Vermittlung der Interaktion zwischen Neuronen der anderen Schichten II - Äußere Körnerschicht (Lamina granularis externa) - viele kleine Zellen - Horizontales Vernetzen verschiedener Kortexfelder III - Äußere Pyramidenschicht (Lamina pyramidalis externa) - viele kleine Pyramidenzellen - Beginn der Assoziations- und Kommissurenfasern durch kortikokortikale Faserverbindungen zu anderen Kortexarealen IV - Innere Körnerschicht (Lamina granularis interna) - viele kleine modifizierte Pyramidenzellen - Haupteingang: Ende der der meisten Afferenzen aus dem Thalamus V - Innere Pyramidenschicht (Lamina pyramidalis interna) - mittelgroße bis große Pyramidenzellen (Betz-Riesenpyramidenzellen) - Hauptausgang: Kortexefferenzen zu extrakortikalen Hirnarealen, wie dem Rückenmark, Hirnstamm und den Basalganglien VI - Multiforme Schicht (Lamina multiformis) - unterschiedliche Zelltypen - Projektion zum Thalamus

Isocortex – Funktionelle Bedeutung

Der Isocortex ist mit seinen sechs Zellschichten in kleine Funktionseinheiten, auch bezeichnet als vertikale Kolumnen, organisiert. Diese werden in der Tabelle oben dargestellt. Als Teil des Großhirns ermöglicht der Isocortex komplexe kognitive Funktionen wie Sprache, Wahrnehmung, Gedächtnis und bewusstes sowie abstraktes Denken.

Die Pyramidenzellen sind sehr große multipolare Neurone, die die efferenten Projektionsneurone des Kortex sind. Sie empfangen mit dem Dendritenbaum die meisten Afferenzen des Kortex und formen die meisten efferenten Projektionsneurone des Kortex.

Die Pyramidenzellen sind die wichtigsten Schnittstellen für die Afferenzen und Efferenzen des Cortex. Bei den Nicht-Pyramidenzellen handelt es sich um überwiegend hemmende Interneurone, es handelt sich um sehr unterschiedliche Zelltypen, die die Großhirnrinde typischerweise nicht verlassen.

Funktionell können Primär-, Sekundär- und Assoziationsfelder unterschieden werden. Primärfelder erhalten ihre Afferenzen direkt vom Thalamus. Sie sind der Ort, an welchem die Sinnesbahnen enden und die motorischen Pyramidenbahnen beginnen. Die Sekundärfelder “interpretieren” Informationen und erhalten letztere aus den Primärfeldern. Nur einige der Assoziationsfelder, wie das Broca-Zentrum, haben eine genaue Funktion. Ihre Afferenzen stammen aus den Primär- und Sekundärfeldern.

Isocortex – Klinik

Neurodegenerative Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit können den Isocortex betreffen. Hierbei kommt es zur Degeneration von Neuronen, vor allem im Temporallappen, was zu Gedächtnisverlust und kognitiven Defiziten führt.

Bei der Epilepsie gibt es einige Formen, die aus Fehlfunktionen im Isocortex resultieren können. Dazu gehören beispielsweise die fokale Epilepsie, die in bestimmten kortikalen Arealen wie dem Temporallappen auftreten.

Es gibt insgesamt viele Erkrankungen, die den Isocortex betreffen und häufig schwerwiegend verlaufen, da kognitive und funktionelle Fähigkeiten eingeschränkt werden. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um langanhaltenden Schädigungen zu reduzieren.

Häufige Fragen

- Was unterscheidet den Isocortex von anderen Teilen des Gehirns?

- Welche Funktionen hat der Isocortex?

- Warum ist der Isocortex für Säugetiere besonders wichtig?

- Wie ist der Isocortex aufgebaut?

Der Isocortex besteht aus sechs Schichten, was ihn von anderen Teilen der Großhirnrinde, dem Allocortex (Riechhirn) beispielsweise, abgrenzt. Jede Schicht hat unterschiedliche Zelltypen und Funktionen, die eine enge Interaktion untereinander aufweisen, wodurch komplexe Aufgaben der Verarbeitung ermöglicht werden.

Der Isokortex hat viele Funktionen. Dazu gehören die sensorische Verarbeitung von Informationen, die Planung und Steuerung motorischer Abläufe, kognitive Funktionen wie Sprache, Lernen und Gedächtnis sowie auch die Verknüpfung von Informationen verschiedener Sinnesmodalitäten.

Der Isocortex ermöglicht Säugetieren komplexere Verhaltensweisen, wichtige kognitive Fähigkeiten und eine Anpassung an die Umwelt. Die ausgeprägte Größe ist charakteristisch für dem Menschen – dadurch sind sie in der Lage, Sprache zu verwenden und abstraktes Denken durchzuführen.

Der Isocortex weist eine sechsschichtige Struktur auf. Diese Schichten sind von außen nach innen: Die Lamina molecularis als erste Schicht, die Lamina granularis externa, die Lamina pyramidalis externa, die Lamina granularis interna, die Lamina pyramidalis interna und die Lamina multiformis als sechste Schicht.

- Aumüller et al.: Duale Reihe Anatomie. 1. Auflage Thieme 2006

- Schünke et al. (Hrsg.): Prometheus Lernatlas der Anatomie: Kopf, Hals und Neuroanatomie. 4. Auflage Thieme 2015

- Großhirn, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum 06.01.2024)