Inhaltsverzeichnis

Glykogen ist ein wichtiger Glukosespeicher und entscheidend für den Energiehaushalt von Muskel und Leber. Ohne Glykogen kann es schnell zu Hypoglykämien kommen, da der Körper auf die gespeicherte Energie angewiesen ist. Als stark verzweigtes Polymer aus Glukosemolekülen dient Glykogen dem Körper als Zuckervorrat für bis zu 48 Stunden ohne Nahrungszufuhr. Der folgende Artikel behandelt die Wirkung, Funktion, den Abbau, die Regulation sowie typische Krankheitsbilder, die das Glykogen betreffen.

Inhaltsverzeichnis

Glykogen – Definition

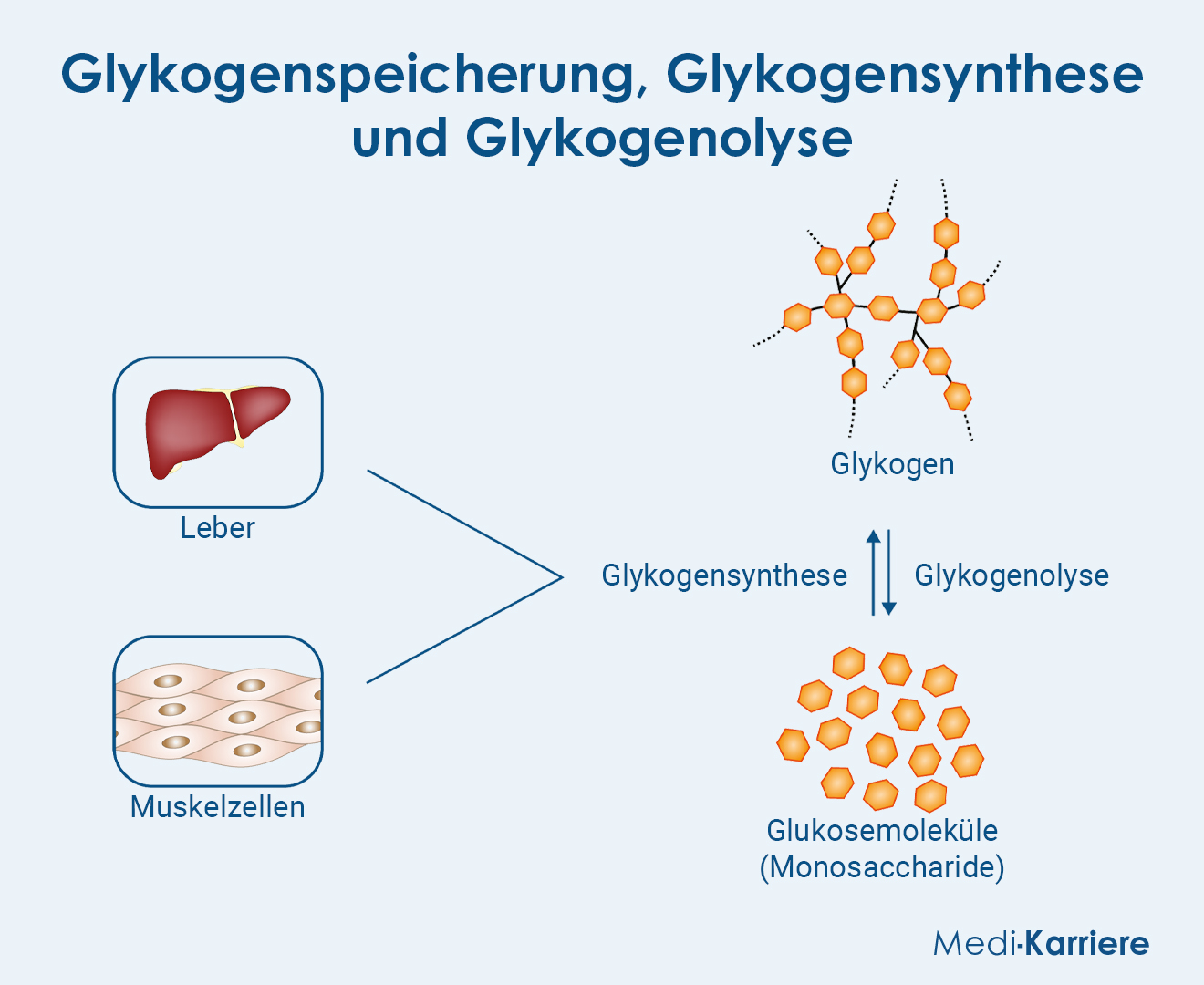

Glykogen ist das wichtigste Speicherkohlenhydrat des menschlichen Organismus. Es handelt sich um ein stark verzweigtes Polymer aus Glukosemolekülen, die durch α-1,4- und α-1,6-glykosidische Bindungen miteinander verknüpft sind. Glykogen ist in nahezu allen Zellen vorhanden, wobei die größten Speicher in der Leber und der Skelettmuskulatur liegen. Während die Muskulatur ihr Glykogen primär zur Eigenversorgung nutzt, dient das Leberglykogen vor allem der Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels.

Glykogen – Wirkung und Funktion

Glykogen dient der Energieversorgung. Muskeln nutzen ihr Glykogen zur Deckung des eigenen Energiebedarfs, vor allem bei Belastung. Ein voller Glykogenspeicher kann den Körper etwa 12 bis 48 Stunden ohne Nahrungszufuhr versorgen. Die Leber stellt durch Glykogenabbau Glukose bereit und stabilisiert somit den Blutzuckerspiegel. Die starke Verzweigung ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau der Glukosemoleküle.

Speicherort

Glykogen kann in allen Zellen außer Erythrozyten gespeichert werden. Die größten Speicher des Glykogens liegen in der Skeletttmuskulatur mit etwa 250 Gramm vor. Die Leber hat 150 Gramm Glykogen zur Regulation des Blutzuckerspiegels.

So schützt Glykogen den Körper vor einer Unterzuckerung und sichert die Energieversorgung.

Glykogen – Abbau

Der Abbau des Glykogens wird auch als Glykogenolyse bezeichnet. Dieser Abbau erfolgt vor allem phosphorolytisch: Zunächst erfolgt die Spaltung der α-1,4-Bindungen. Diese Bindungen verbinden das anomerische Kohlenstoffatom (C1) eines Glukosemoleküls mit der Hydroxylgruppe am C4 des nächsten Glukosemoleküls. Die Spaltung wird durch das Enzym Glykogenphosphorylase katalysiert, das das Coenzym Pyridoxalphosphat (PLP) benötigt. Dabei werden endständige Glukosemoleküle unter Anlagerung eines anorganischen Phosphatrests abgespalten. Das Produkt dieser Reaktion ist Glukose-1-phosphat.

Der nächste Schritt beinhaltet die Spaltung α-1,6-glykosidischer Bindungen. Das sogenannte Debranching-Enzym mit zwei Aktivitäten überträgt als erstes eine Trisaccharideinheit von der vier Glukosemonomere umfassenden Abzweigung auf eine andere Kette im Glykogen. Als zweites spaltet es hydrolytisch die α-1,6-glykosidische Bindung der freiliegenden Verzweigungsstelle. Das Produkt dabei ist die freie Glukose.

Regulation des Glykogenstoffwechsels

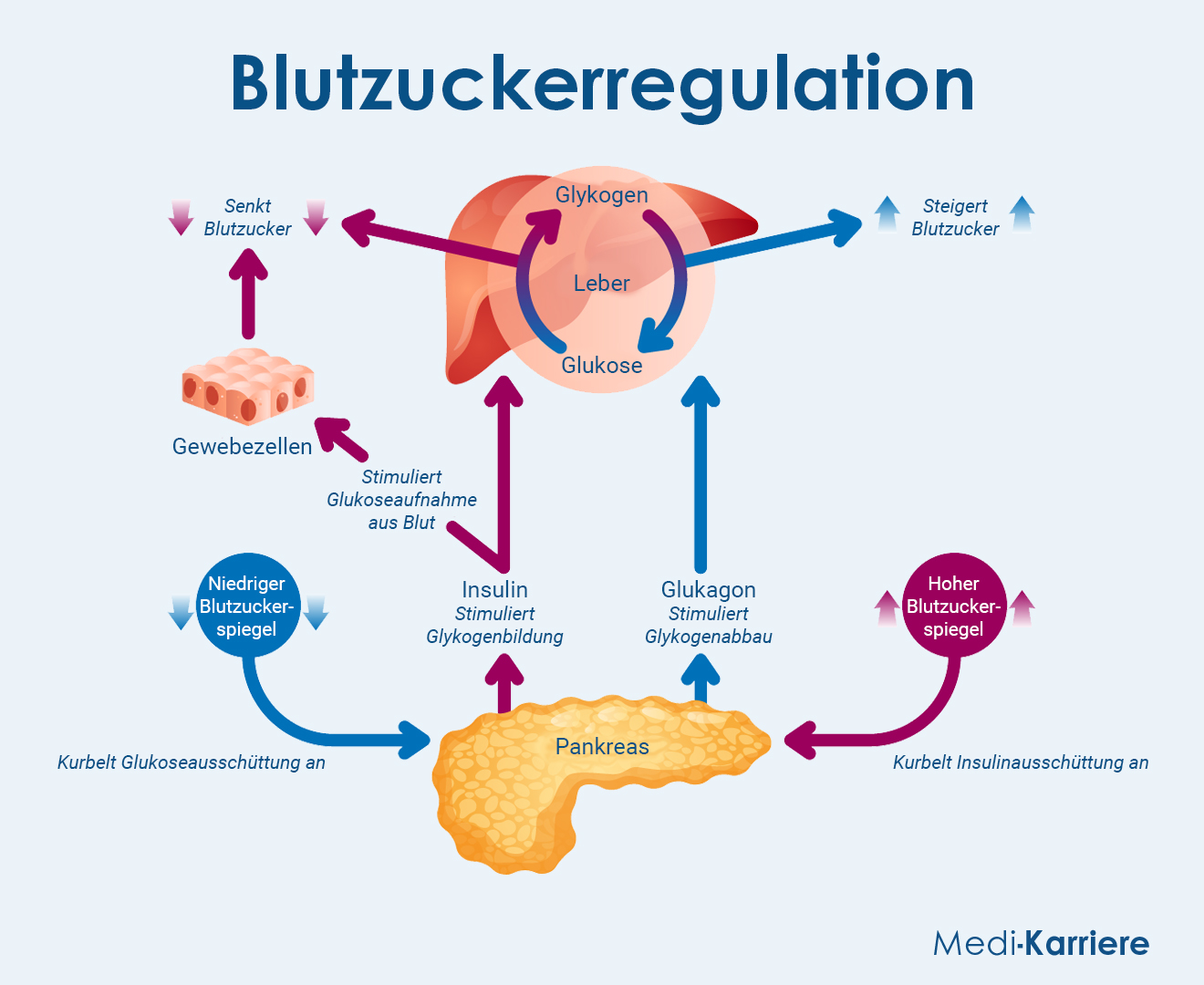

Der Glykogenstoffwechsel wird vor allem hormonell reguliert, und zwar über die Phosphorylierung sowie Dephosphorylierung der Enzyme Glykogenphosphorylase und Glykogensynthase durch die cAMP-abhängige Proteinkinase A. Dabei spielen insbesondere die Hormone Glukagon, Adrenalin und Insulin eine zentrale Rolle, da sie den cAMP-Spiegel beeinflussen und somit die Aktivität der Enzyme steuern.

cAMP-Spiegel / Hormon Wirkung auf Enzyme Effekt auf Glykogenstoffwechsel Erhöhter cAMP-Spiegel Aktiviert Proteinkinase A →Phosphorylierung von Glykogenphosphorylase (aktiv) und Glykogensynthase (inaktiv) Glykogenabbau wird gefördert Niedriger cAMP-Spiegel Aktiviert Proteinphosphatase → Dephosphorylierung von Glykogenphosphorylase (inaktiv) und Glykogensynthase (aktiv) Glykogensynthese wird gefördert, Glykogenabbu wird gehemmt Glukagon & Adrenalin Steigern den cAMP-Spiegel Fördern den Glykogenabbau Insulin Senkt den cAMP-Spiegel Fördert die Glykogensynthese

Zudem signalisiert ein hoher intrazellulärer Phosphatspiegel dem Körper Hunger und Energiemangel, weshalb in diesem Zustand alle Enzyme, die den Blutzuckerspiegel erhöhen, in phosphorylierter Form aktiv sind, um den Energiehaushalt aufrechtzuerhalten.

Glykogen – Klinik

Glykogenspeicherkrankheiten (Glykogenosen) sind durch abnorme Glykogenansammlungen im Gewebe gekennzeichnet. Typische Symptome sind Muskelschwäche, Muskelschmerzen, Hepatomegalie oder Leberzirrhose.

Bei den Glykogenosen Typ I, der sogenannten Von-Gierke-Krankheit, handelt es sich um einen autosomal-rezessiv vererbten Defekt der Glucose-6-Phosphatase. Es kommt zu einem verminderten Glykogenabbau und einer vermehrten Speicherung des Glykogens. Daraus resultiert eine Hypoglykämie (Unterzuckerung). Die Therapie besteht in der Verhinderung der Hypoglykämien durch regelmäßige Nahrungszufuhr und Gabe von ungekochter Maisstärke.

Beim Morbus Pompe, der Glykogenose Typ II herrscht ein autosomal-rezessiv vererbter Mangel der α-1,4-Glucosidase in den Lysosomen. Glykogen reichert sich in den Lysosomen an und es kommt zur Zerstörung der Myozyten (Muskelzellen). Es kommt zur Muskelhypotonie und die Therapie besteht aus Enzymersatz.

Weitere Typen der Glykogenosen unterscheiden sich je nach betroffenem Enzym und Organmanifestation.

Häufige Fragen

- Wo wird Glykogen gespeichert?

- Wie lange reicht der Glykogenspeicher?

- Wie wird Glykogen abgebaut?

- Wie kann man die Glykogenspeicher auffüllen?

Etwa 80 bis 100 Gramm Glykogen werden in der leber gespeichert, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. In den Skelettmuskeln befinden sich 300 bis 400 Gramm Glykogen, das vor allem für die lokale Energieversorgung bei körperlicher Aktivität genutzt wird.

Die Glykogenspeicher in den Muskeln reichen bei moderaten bis intensivem Training etwa 60 bis 90 Minuten aus. Die Leber kann den Blutzuckerspiegel für 12 bis 48 Stunden stabil halten, wenn keine Nahrung aufgenommen wird. Dieser Zeitraum bezieht sich auf Hungerzustände und nicht auf sportliche Belastung.

Der Abbau des Glykogens erfolgt in zwei Schritten: Zunächst spaltet das Enzym Glykogenphosphorylase die α-1,4-glykosidischen Bindungen, wodurch Glukose-1-phosphat entsteht. An den Verzweigungsstellen spaltet das Debranching-Enzym die α-1,6-glykosidischen Bindungen, was freie Glukose freisetzt.

Die Glykogenspeicher können durch eine kohlenhydratreiche Ernährung aufgefüllt werden. Es wird empfohlen, 1 bis 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro kg Körpergewicht innerhalb der ersten 30 Minuten bis 2 Stunden nach dem Training zu konsumieren, um die Speicher effizient zu füllen.

- Glykogenstoffwechsel, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum 14.09.2025)

- Rassow et al.: Duale Reihe Biochemie. 5. Auflage Thieme 2022

- Angeborene Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum 14.09.2025)