Inhaltsverzeichnis

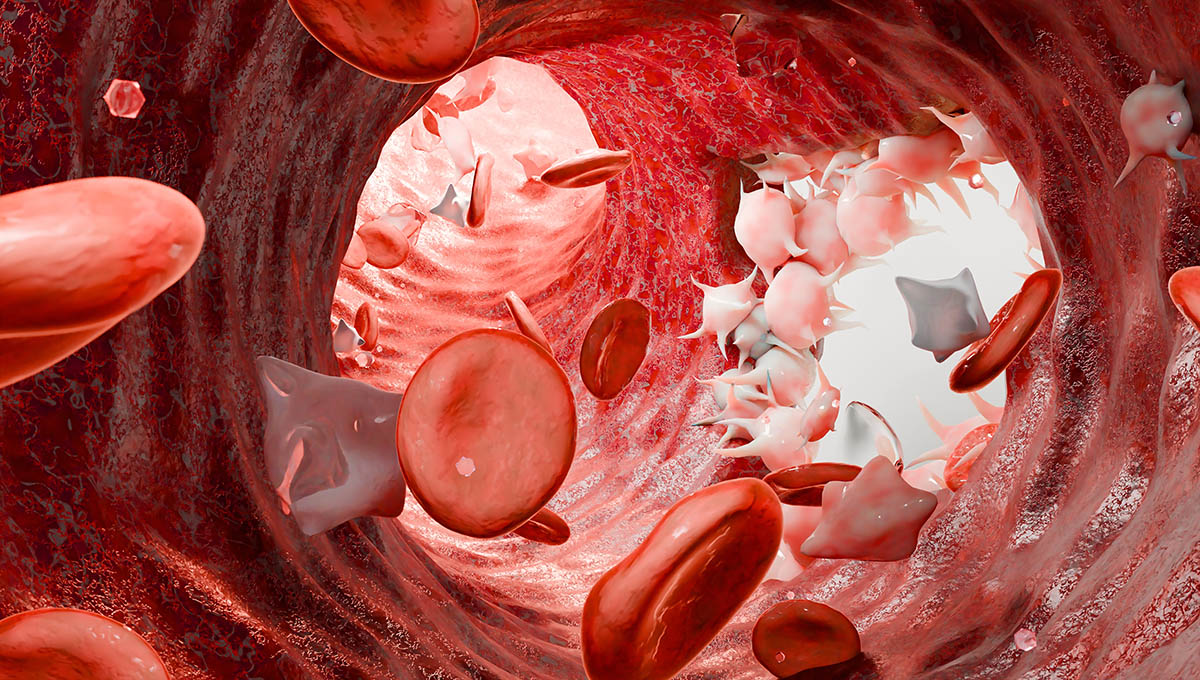

Die Aufrechterhaltung des Blutflusses bei gleichzeitiger Verhinderung unkontrollierter Blutungen stellt eine essenzielle Aufgabe des menschlichen Körpers dar. Während die Gerinnungskaskade im Falle einer Gefäßverletzung ein Blutgerinnsel bildet, das den Blutverlust stoppt, ist die Fibrinolyse für die anschließende Auflösung dieses Gerinnsels verantwortlich, sobald die Gefäßheilung abgeschlossen ist. Die Balance zwischen Koagulation und Fibrinolyse ist daher entscheidend für die vaskuläre Homöostase und den Schutz vor Thrombosen oder Blutungen. Was genau die Fibrinolyse ist, in welchen Phasen sie abläuft und welche klinische Relevanz sie hat, thematisiert dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Fibrinolyse – Definition

Die Fibrinolyse beschreibt den Prozess der enzymatischen Zersetzung von Fibrin, dem Hauptbestandteil eines Blutgerinnsels. Sie ist ein natürlicher Bestandteil der Hämostase und sorgt dafür, dass Thromben nach Erfüllung ihrer Funktion wieder abgebaut werden. Somit kann die normale Durchblutung des betroffenen Gefäßabschnitts wiederhergestellt werden. Im Zentrum dieses Prozesses steht das Enzym Plasmin, das aus seiner inaktiven Vorstufe, dem Plasminogen, aktiviert wird. Durch die Spaltung von Fibrin in lösliche Fragmente trägt die Fibrinolyse wesentlich zur Gefäßreinigung und zur Prävention pathologischer Gefäßverschlüsse bei.

Fibrinolyse – Ablauf

Die Fibrinolyse ist ein hochregulierter Ablauf, der mehrere enzymatische Schritte umfasst. Im Zentrum steht die Aktivierung des inaktiven Plasminogens zu aktivem Plasmin und die darauf folgende Spaltung des Fibringerüsts. Der Prozess beginnt dabei nicht zufällig, sondern gezielt und lokal an den Stellen, an denen zuvor ein Thrombus gebildet wurde.

Bildung von Plasmin

Plasmin entsteht aus Plasminogen, einem in der Leber synthetisierten Glykoprotein, das im Blutplasma zirkuliert. Die Aktivierung dieses Proenzyms erfolgt über spezifische Plasminogenaktivatoren, vor allem über den gewebespezifischen Plasminogenaktivator (tPA) und die Urokinase (uPA). Beide werden in Endothelzellen gebildet und bevorzugen die Aktivierung von Plasminogen, das an Fibrin gebunden ist. Dadurch stellt sicher, dass Plasmin nur dort aktiv wird, wo bereits ein Gerinnsel existiert. Eine unkontrollierte systemische Fibrinolyse wird somit verhindert.

Aktivierung durch Fremdstoffe

Neben diesen physiologischen Mechanismen gibt es auch exogene Aktivatoren, die besonders in der therapeutischen Medizin eine Rolle spielen. Streptokinase und Staphylokinase, wobei es sich um bakterielle Proteine handelt, können Plasminogen indirekt aktivieren, indem sie mit ihm Komplexe bilden. Diese sind enzymatisch aktiv. Obwohl diese Mechanismen zwar weniger spezifisch als die endogenen sind, haben sie jedoch ihren festen Platz in der Thrombolysetherapie.

Ursprung der Streptokinase

Die Streptokinase wurde ursprünglich aus β-hämolysierenden Streptokokken isoliert. Dabei handelt es sich um die Bakterien, die auch bei Mandelentzündungen eine Rolle spielen. Interessanterweise machte dieser bakterielle Mechanismus der Fibrinolyse Streptokokken in gewisser Weise „unsichtbar“ für das Immunsystem: Durch Auflösung von Fibrinbarrieren konnten sie sich im Gewebe schneller ausbreiten. Diese Eigenschaft nutzt man heute therapeutisch zur medikamentösen Auflösung von Thromben.

Fibrinspaltung

Einmal aktiviert, bindet Plasmin bevorzugt an das Fibringerüst und spaltet dieses in kleinere, lösliche Fragmente. Das Blut transportiert diese Fragmente ab, darunter die sogenannten Fibrinabbauprodukte (FDP), und letztlich übernehmen Leber und Niere den weiteren Abbau und die Ausscheidung. Die Fibrinspaltung durch Plasmin ist der finale Schritt der Fibrinolyse und führt zur mechanischen Auflösung des Gerinnsels. Gleichzeitig entfalten einige Abbauprodukte regulatorische Wirkungen, etwa durch Hemmung der weiteren Thrombozytenaggregation.

Regulation

Damit die Fibrinolyse nicht aus dem Ruder läuft, verfügt der Körper über verschiedene Inhibitoren, die sowohl die Aktivatoren des Plasminogens als auch das aktive Plasmin selbst hemmen können. Der wichtigste Hemmstoff für tPA und uPA ist der Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1 (PAI-1), während α2-Antiplasmin das zentrale Inhibitorprotein für Plasmin darstellt. Beide Moleküle sorgen dafür, dass Fibrinolyse auf das Notwendige begrenzt bleibt. Auch α2-Makroglobulin kann überschüssiges Plasmin binden und inaktivieren. Diese negative Rückkopplung ist essenziell, um eine Balance zwischen Koagulation und Fibrinolyse zu gewährleisten.

Fibrinolyse – Klinische Relevanz

Die Fibrinolyse ist nicht nur ein physiologischer Prozess, sondern spielt auch in der klinischen Praxis eine wichtige Rolle. Sowohl eine übermäßige als auch eine unzureichende Aktivität dieses Systems kann Erkrankungen zur Folge haben. Diagnostische Verfahren und therapeutische Eingriffe orientieren sich daher eng an der Regulation und Dynamik der Fibrinolyse.

Hyperfibrinolyse

Bei einer Hyperfibrinolyse kommt es zu einer überschießenden Aktivität des fibrinolytischen Systems, was mit einer erhöhten Blutungsneigung verbunden ist. Sie kann idiopathisch auftreten oder als sekundäre Folge schwerer Erkrankungen wie Leberzirrhose, Sepsis, disseminierter intravasaler Koagulopathie (DIC) oder bestimmter Tumoren entstehen. Auch thrombolytische Medikamente wie Streptokinase oder tPA können bei Überdosierung eine Hyperfibrinolyse auslösen. Eine seltene, aber relevante Ursache ist der angeborene Mangel an α2-Antiplasmin. Klinisch zeigt sich die Hyperfibrinolyse durch verlängerte Blutungszeiten, Hämatomneigung und postoperative Nachblutungen.

Hypofibrinolyse

Eine verminderte fibrinolytische Aktivität, die sogenannte Hypofibrinolyse, begünstigt die Entstehung thromboembolischer Komplikationen. Ursachen sind unter anderem genetische Defekte im Plasminogen-System, eine Überexpression von PAI-1 oder sekundäre Einflüsse wie chronische Entzündungen, metabolisches Syndrom oder Alterungsprozesse. Die resultierende reduzierte Auflösung von Thromben kann klinisch zu tiefen Venenthrombosen, Lungenembolien oder auch ischämischen Schlaganfällen führen. In diesen Fällen ist eine gezielte Förderung der Fibrinolyse durch Medikamente angezeigt.

Thrombolytische Therapie

Die therapeutische Nutzung der Fibrinolyse erfolgt vor allem im Rahmen der sogenannten Thrombolyse. Dabei setzt man exogene Plasminogenaktivatoren wie rekombinantes tPA ein, um akute Thromben gezielt aufzulösen. Dies ist beispielsweise bei einem Myokardinfarkt, ischämischem Schlaganfall oder einer massiver Lungenembolie der Fall. Der Nutzen dieser Therapie ist besonders hoch, wenn sie innerhalb eines engen Zeitfensters nach Symptombeginn verabreicht wird. Gleichzeitig birgt sie jedoch Risiken, insbesondere die Gefahr schwerer Blutungen, weshalb man die Indikation streng stellt und eine genaue Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen muss.

Antifibrinolytika

Auf der anderen Seite stehen Medikamente, die die Fibrinolyse hemmen, sogenannte Antifibrinolytika. Der bekannteste Vertreter ist Tranexamsäure, die vor allem in der Chirurgie, Gynäkologie und Traumatologie zum Einsatz kommt. Sie verhindert die Anlagerung von Plasminogen an Fibrin und schützt so das Gerinnsel vor vorzeitiger Auflösung. Besonders bei Patienten mit erhöhter Blutungsneigung oder bei bestimmten Blutungskrankheiten kann dies therapeutisch genutzt werden.

Diagnostik

Die Beurteilung der fibrinolytischen Aktivität erfolgt primär durch laborchemische und funktionelle Methoden. Der am häufigsten verwendete Parameter ist das D-Dimer, wobei es sich um ein Abbauprodukt von quervernetztem Fibrin handelt. Es dient in der Notfalldiagnostik insbesondere dem Ausschluss venöser Thromboembolien. Erhöhte Werte deuten auf eine gesteigerte Fibrinolyse hin, sind jedoch unspezifisch. Weitere diagnostische Verfahren sind der Euglobulin-Lyse-Test sowie moderne viskoelastische Methoden wie die Thromboelastometrie, mit denen die Fibrinolyse dynamisch im Gesamtzusammenhang der Gerinnung beurteilt werden kann. Diese Verfahren gewinnen vor allem in der perioperativen Medizin und bei Traumapatienten zunehmend an Bedeutung.

- Blutstillung und Blutgerinnung, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 05.05.2025)